LORENZO BARBERIS.

“It’s not my cup of tea” dicono gli inglesi per indicare qualcosa che non è esattamente il proprio genere. Un modo garbato per esprimere una presa di distanza, insomma. “Una tazza di tè”, invece, non è stata “my cup of tea” in quanto non vi ho potuto prendere parte per ragioni anagrafiche (la rivista ha chiuso nel 1976, proprio l’anno della mia nascita).

La rivista, però, mi ha sempre incuriosito, anche perché, di fatto, ho collaborato ad alcuni esperimenti letterari nati a vario titolo da quella tradizione controculturale: “Weltanschaaung” negli anni ’90, il breve esperimento del sito “Outsiders” nel 1997-1998, e l’attuale “Margutte”.

Una continuità segnata anche, ma non solo, dalla costante presenza di due figure di riferimento di tali riviste (eccetto Outsiders): Attilio Ianniello e Gianni Bava, tutt’ora in forze al nostro “Margutte”.

Insomma: avuta la possibilità di poter esaminare finalmente i numeri di questa mitica pubblicazione, ho colto l’occasione per inserirla in questo mio studio sulla stampa monregalese. “Una tazza di tè” nasce, del resto, nel 1974: mi pare dunque logico iniziare questo 2014 celebrandone il quarantennale.

Ho sempre ricondotto il riferimento alla tazza di tè del titolo al cappellaio matto di “Alice In Wonderland” di Lewis e alla sua geniale dissacrazione del rito borghese del tè delle cinque in un rito allucinatorio.

Invece, pur essendo in seguito questo riferimento presente, la Tazza di Tè del Titolo è quella di un celebre racconto zen, come mi informa la copertina del primo numero della rivista, che lo riporta sopra una visione psichedelica di quelli che paiono dei totem pellirossa rivisitati.

“Nan-in, un maestro giapponese dell’era Meiji (1868-1912), ricevette la visita di un professore universitario che era andato da lui per interrogarlo sullo Zen. Nan-in servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite, e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «È ricolma. Non ce n’entra più!». «Come questa tazza,» disse Nan-in «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen, se prima non vuoti la tua tazza?».”

Un messaggio molto chiaro rivolto al lettore, dunque, con l’invito a spogliarsi delle proprie pregiudiziali culturali per approcciarsi in modo autentico alla cultura orientale e, indirettamente, forse, anche alla rivista.

Il primo editoriale, sul retro della stessa copertina azzurrognola, è vergato in stampatello maiuscolo, rigorosamente a mano, come sarà per la totalità degli interventi della rivista, nei suoi tre anni di vita (1974-1976). Fanno eccezione articoli inseriti da riviste nazionali, che sono ovviamente a caratteri di stampa, e testi scritti da qualche contributore più frettoloso, vergati in corsivo, per quanto solitamente leggibile. I testi sono sempre alleggeriti e impreziositi da illustrazioni, immagini, fumetti, dall’eccelso al naif, in una girandola di stili e citazioni visive che contribuisce molto al mood “anni ’70″ di cui la rivista è ovviamente impregnata.

Tornando al primo editoriale: un Pluto da fumetto underground proclama “Potere al popolo!” e riassume perfettamente il senso dell’editoriale stesso, un sentito j’accuse contro la società borghese della terza rivoluzione industriale, che ambisce a ridurre (con innegabile successo, si può dire col senno di poi) l’uomo a mero consumatore.

Il primo articolo affronta tale problema in riferimento alla musica, con citazione di Frank Zappa e critica alla commercializzazione del rock, veicolo della controcultura emersa dal ’68.

L’altro argomento che viene affrontato, sempre con riferimento al tema della massificazione culturale, è quello della scuola, un tema che ovviamente mi affascina per ragioni professionali. La visione della scuola è, ovviamente, quella di una cinghia di trasmissione della società industriale: “la nostra società è autoritaria e selettiva, la scuola è autoritaria e selettiva”. Non è quindi sufficiente, anzi è sterile “accontentarsi della collaborazione di qualche professore più aperto” ma bisogna collegarsi alle lotte operaie in corso, per una profonda riscrittura della società stessa.

Il discorso si allarga alla gestione del tempo libero, di cui si rifiuta la concezione nel senso di “evasione e di sfogo” per ritornare poi rinfrancati al ciclo produttivo.

A questa concezione si collega anche l’atteggiamento verso la droga, che emerge nell’articolo “La droga nera”: la strategia proibizionista avviata nei ’70 è un nuovo strumento delle “centrali reazionarie” per esercitare un controllo sulle masse popolari, usando in modo discrezionale lo strumento repressivo.

L’analisi della situazione in Cile, con una disamina del golpe militare di Pinochet contro il socialista Allende, prelude a timori diffusi, nei numeri successivi, di golpe anche italiani.

Nel secondo numero (in cover appare, saltato nel primo, il riferimento alla registrazione in tribunale, espletato con data 1971, il direttore responsabile “M. Baranghini” e l’edizione, “Stampa alternativa”) continua nell’editoriale la critica al consumismo (“le nostre esigenze valgono meno di un detersivo”), seguito dal discorso musicale che alterna il prosieguo della critica al sistema con recensioni di Zappa e citazioni di Hendrix.

Un raccontino vagamente rodariano, “La strabomba”, nell’ovvio messaggio pacifista riflette già sul potere televisivo, con accenti (facilmente) profetici: il Padrone, al servizio del re e del suo portafogli, usa le TV per convincere la gente dell’utilità del conflitto contro il nemico (talvolta, poi, il Re e il Padrone paiono coincidere, ma questa è un’altra storia, non molto diversa).

Il servizio sull’istruzione (la rivista non ha rubriche, ovviamente, nel segno di un certo anarchismo culturale: ma c’è ugualmente un frame ricorrente nella pubblicazione) riferisce della proposta, della destra DC del tempo, di unire la diminuzione a 18 anni della leva con la fine del rinvio per ragioni di istruzione. Lo scopo appare evidente: abbassare l’età del militare a 18 anni per tutti, un’età in cui si spera che i neodiplomati siano ancora malleabili alla formazione militare, prima di essere corrotti dalla cultura universitaria.

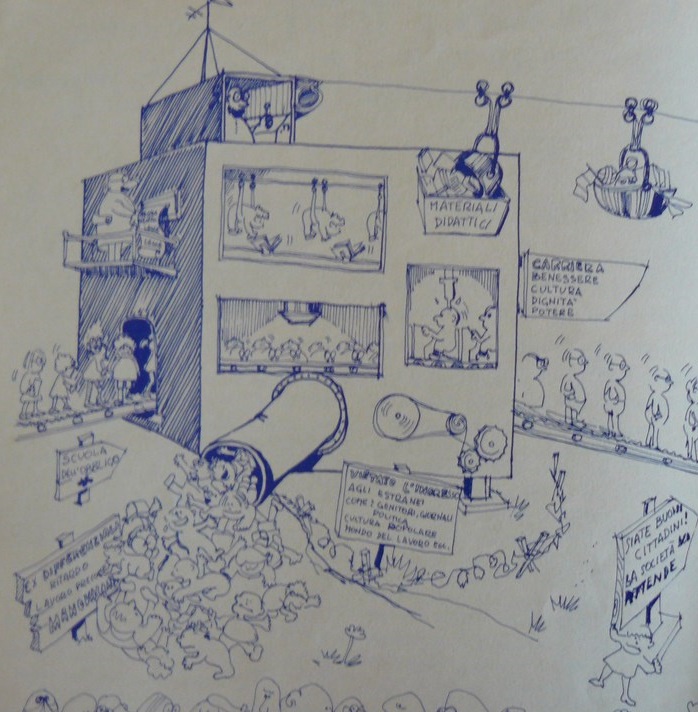

L’illustrazione che segue l’articolo mostra la scuola in una concezione molto efficace, ancorché graficamente ingenua, e perfettamente corrispondente a quella che emerge in “The Wall” dei Pink Floyd, precedente però di cinque anni (The Wall è del 1979).

In base alla documentazione, non è possibile dar completamente torto alla posizione della rivista: si cita un tema decisamente marxisteggiante di una ragazza delle medie inferiori, cui la professoressa assegna un 4 per “idee sbagliate”.

Si potrebbe trattare, certo, di una forzatura polemica, ma subito dopo si porta altro materiale più verificabile, estratti dai libri di testo in adozione a Mondovì, con citazione dell’edizione. “Libro di testo, manganello / che rischiara ogni cervello”, intitola ironicamente l’articolo.

E, in effetti, scorrendo rapidamente i testi presentati sul numero successivo (qui il discorso è introduttivo) si nota un tasso reazionario ben più alto di quello che si sarebbe atteso nella media degli anni ’70. Qui appare più difficile la forzatura completa, l’invenzione: chiunque avrebbe potuto facilmente controllare quanto segnalato.

Segue un servizio ampio sulla droga e sui vari aspetti, di taglio informativo, con inserimento di parti a stampa, probabilmente dedotte da altri opuscoli e pubblicazioni più ufficiali (come pure un servizio sulla famiglia, tratto dalla rivista “Il pane e le rose”, di cui è dichiarata esplicitamente la fonte).

Rock, Drugs and School, sembra essere quindi la triade degli argomenti centrali della rivista.

Il terzo numero, una lisergica copertina verde su cui appare la tazza di tè del titolo al centro di un profluvio di immagini psichedeliche.

L’editoriale questa volta si unifica al servizio sulla musica, che ha sempre il primo spazio (perché più importante o, forse, perché quello più in grado di catalizzare l’attenzione del lettore?), tra citazioni celeberrime dei Doors (“Father, I want to kill you. Mother, i want to…”) e una allucinata splash page tutta dedicata all’illustrazione visuale di un testo dei Jefferson Airplane dedicato al bianconiglio (forse in quella tazza di tè c’era davvero un po’ di Alice, allora).

Segue un articolo femminista sull’aborto (ancora proibito, in Italia) e sul ruolo della donna: di nuovo, grande spazio ha l’analisi dell’educazione, sia quella famigliare (le bambole per le figlie, il meccano per i maschi) sia quella scolastica (le ore di educazione tecnica, ancora divisi) che porta al modello della donna quale “angelo del focolare”, costretta a svolgere gratuitamente lavoro di assistenza sociale che il capitale non vuole pagare.

Segue un articolo sul teatro, che riferisce del “Bread and Puppet”, teatro di marionette inglese di Peter Shumann per l’occasione a Cuneo.

Poi, la promessa analisi dei libri di testo, inframmezzata e come commentata da fumetti dell’epoca: il Mago Wiz, Asterix (soprattutto molti, fascistoidi, centurioni romani), Chiappori, Quino, Sturmtruppen. Appare evidente l’intento provocatorio di dissacrare i sacri testi con l’accostamento alle vignette ritenute indegne.

Curiosamente, già nel decennio successivo, nei miei libri di media anni ’80, sparirà un certo gusto clericofascista e appariranno invece i fumetti – nella parte di comunicazione, in Arte e in Italiano.

“Nella scuola che è sacra come la casa di Dio, il bambino educato non parla se non interrogato”: una parte delle citazioni vanno nel senso della retorica dell’obbedienza come virtù assoluta.

“Dio protegge dai colpi del nemico il carro armato del comandante della Tridentina, che avanza verso la vittoria”, per un altro libro; e in un altro ancora, certamente non aggiornato, dice che “L’Italia e la Germania, nelle poche colonie che hanno avuto, hanno lavorato a reale vantaggio dei popoli locali”, propaganda che dopo il 1945 è così grossa da essere controproducente.

Gli stati africani sono “regioni lontane, dove la gente non è civile e non conosce Gesù”, e bruciano le chiese ai pochi missionari che si sforzano di portare un poco di civiltà. Anche qui, il tono appare più da mieloso sussidiario del ventennio, e pare impossibile una simile arretratezza negli anni ’70. Il tono, oltre che sostanzialmente davvero fascisteggiante, ha una patina fortemente clericale. Viene davvero voglia di indagare in prima persona, per vedere in quale misura è davvero così.

Non manca l’afflato europeista, qui stigmatizzato dalla Tazza di tè: l’Europa, se vuole rimanere la guida spirituale del mondo, deve diventare una, “mentre l’Italia sarà un po’ come l’artista, che dà serenità e gioia”. Si era già tenuto conto della sindrome della cicala dell’Italia, un po’ meno della favola di Esopo e La Fontaine.

Il numero 4 (il prezzo, 150 lire, appare in copertina) ci mostra un Frank Zappa nei panni dello Zio Sam, quello dei manifesti “I want you!” della prima guerra mondiale. In mano stringe, ovviamente, una tazza di tè, con un aspetto complessivo da cappellaio matto.

Un servizio sulla famiglia riporta le testimonianze di quattro ragazzi, in cui si indagano i problemi della violenza domestica, dell’educazione repressiva, delle conseguenza nefaste della mancata possibilità di divorzio, o semplicemente della totale incomunicabilità.

Si analizza poi il problema del servizio militare, già analizzato in connessione col suo aspetto “educativo” di presunta scuola di vita da estendere a tutti i diciottenni.

Il numero 5 passa a un costo di 200 lire, e comincia per una volta con un editoriale di argomento cuneese, potenzialmente più concreto. Varie realtà alternative esigono dal comune degli spazi a prezzi politici per organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni (il Toselli chiede 200.000 lire per serata), e il giornale ovviamente appoggia questa campagna.

Segue un altro servizio “cuneese”, sulla necessità di praticare antifascismo militante e staccarsi dalla “maggioranza silenziosa” che favorisce, anche a Cuneo, il ritorno dell’agibilità politica per i fascisti. In “Fascisti a Cuneo” si tenta una mappatura del neofascismo cuneese. In ultima pagina, un fumetto dei mitici “Freak Brothers” di Sheldon.

Anche il numero successivo (il 6, che ripropone la prima cover, in una chiave leggermente rielaborata) si apre con una maggiore attenzione alle cose cuneesi: se nel numero precedente si erano assunti temi unitari del movimento, come l’antifascismo e la richiesta di spazi, qui l’editoriale è dedicato alla polemica contro “Lotta continua”.

In pagine successive, continua lo studio critico del neofascismo cuneese, mentre più avanti si pubblicizza l’arrivo di “Mistero Buffo” di Dario Fo a Cuneo, e si riserva uno spazio al coordinamento degli studenti medi di Cuneo, i quali criticano la limitata “democrazia scolastica” concessa coi celebri Decreti Delegati di quegli anni: i rappresentanti studenteschi sono (come ancora oggi) puramente consultivi, e non deliberativi, e in ogni caso, in ogni consiglio ove sono presenti, messi in assoluta maggioranza rispetto a componente docenti, componente tecnica e componente genitori, pur essendo, in teoria, i fruitori del servizio.

Col numero 7 (marzo 1975), si passa a un nuovo formato, a ciclostile, a causa del deficit (di 200.000 lire) che affligge la rivista dopo i primi 6 numeri a stampa. Si torna a trattare di temi generali, non ancora affrontati: gli psicofarmaci, la sessualità liberata, l’aborto, i manicomi psichiatrici, ovviamente tutto da una posizione decisamente libertaria.

Il numero 8, a ottobre ’75, vede un nuovo ritocco del prezzo a 300 lire, con una cover che alterna minacciosi proclami contro i padroni e una lisergica immagine di un piccolo diavoletto barbuto seduto su un fungo allucinogeno (il Bafometto sarà poi un simbolo ricorrente nella grafica di Poesia nella strada, la rivista erede della Tazza di tè)

Continua lo studio sugli psicofarmaci, che include l’indagine sull’anfetamina e il suo uso per superare situazioni di stress scolastico come la maturità o gli esami universitari (sotto il significativo titolo “La scuola spaccia droga?”).

E l’esame di maturità in sé è al centro di un altro articolo, che mette in guardia dal limitare la lotta scolastica a lotta sindacale per ottenere servizi a prezzi minori e, al limite, promozioni più facili (ovvero, un semplice attenuarsi del “meccanismo repressivo” di promozioni-bocciature); riconoscendo che ormai, con percentuali di maturi tra il 90 e il 95 %, la repressione sia solo “simbolica”, salvo singoli casi, ancor più insensati nel quadro generale (l’articolo se la prende, in particolare, con una strage operata da commissari esterni al Baruffi di Mondovì).

Il numero 8 (gennaio 1976) presenta di nuovo una polemica locale col circolo Pinelli di Cuneo, relativamente al concerto di Edoardo Bennato e ad altre manifestazioni culturali realizzate in modo “strumentale” (ovvero per fare attività commerciale in modo informale, non come strumento di azione politica). La critica viene rilanciata con una corrispondenza da Torino, dove si avanzano le stesse contestazioni allo spettacolo torinese di Bennato (“le cui precisazioni circa la sua posizione non solo non sono affatto chiare, ma sembrano per lo più un modo di prendere per i fondelli la gente, incazzata e no, presente”: probabilissimo, dato lo stile ironico di Bennato). Le cifre che gli si contestano sono di un milione per lo spettacolo cuneese, due milioni per quello torinese, sembrano ai giorni d’oggi tutto sommato accettabili (la cifra va moltiplicata per cinque, all’incirca, e Bennato al periodo era già autore affermato).

Bennato, con Venditti e De Gregori, è visto con sospetto come parte di una nuova “Santa Trinità di nuovi cantautori italiani”, il cui impegno politico non pare più così adamantino, mentre invece appare evidente l’impostazione commerciale dell’attività.

“Come i rapanelli: rossi fuori, bianchi dentro” analizza invece, con la stessa diffidenza, il successo del PCI nelle elezioni del 1975, ritenendo appunto il partito sulla via della definitiva normalizzazione.

Sulla scuola, continua il discorso già visto in altri numeri: si cerca di invitare gli allievi monregalesi a non concentrarsi solo sui problemi di costo dei libri e del servizio mensa, ma a mettere in discussione “i rapporti autoritario-paternalistici allievo/maestro” tipici di buona parte dei professori di Mondovì. Si riconosce quindi, con evidente rammarico, una situazione scolastica in realtà tendenzialmente buona e collaborativa nel monregalese, che inibisce la possibilità di una “lotta di classe”.

Insomma, si percepisce un certo comune tono di frustrazione per la crisi su vari piani della lotta: quella politica, quella scolastica, quella musicale, tre poli centrali nella cultura politica de “La tazza di tè” (e, in generale, di quegli anni).

I

Si giunge così all’ultimo numero, il 9, nel febbraio-marzo 1976. La psichedelica copertina annuncia “Ultimo numero” con un Olivia Oyl femminista a pugno chiuso, al centro di un turbinio di immagini lisergiche. Ci si ripropone di continuare con spettacoli live, in cooperazione con il circolo anarchico Pinelli di Cuneo, con cui in precedenza non erano mancate polemiche e divergenze di vedute. In questo senso, ha probabilmente funzione d’ispirazione l’arrivo del Living Theatre a Cuneo, previsto per il febbraio 1975, e di cui la rivista riferisce in ultima pagina.

In un comunicato nella penultima pagina, invece, si riconosce che, se il “Movimento” continua a crescere a livello nazionale (si va verso il ’77), la Tazza è “andata indietro”, passando dalla diffusione a stampa a quella a ciclostile, che rappresenta innegabilmente un arretramento poco convincente per i redattori della rivista.

Da qui la decisione di chiudere, anzi, “ibernare” la Tazza di tè, per una successiva rinascita: rinascita che avverrà, in certo senso, con “Poesia nella strada”, la rivista che, a partire dal 1977 fino al dicembre 1980, traghetta la contro-cultura monregalese negli anni ’80, pubblicata appunto da Edizioni Tazza di The, segno di una continuità ricercata pur nel deciso cambio di passo.

Un passaggio dall’impegno politico più stretto all’impegno culturale rivendicato, sempre, come politico, con una produzione autonoma di contenuti poetici di impronta sperimentale, produzione che sulla Tazza di tè era assente.

Un’evoluzione, quella di “Poesia nella strada”, che segna la strada della controcultura monregalese proseguita in “Weltanschaaung”, dove alla poesia si affianca la narrativa e la critica musicale (presente, del resto, già nelle origini della “Tazza di tè”) e quindi in questo “Margutte”, che amplifica ulteriormente la prospettiva, in una simile bipartizione tra produzione letteraria e saggistica, ma con un raggio ancor più ampio.

“Una tazza di tè”, in questo, si dimostra ancora distante non solo temporalmente, ma anche come prospettiva adottata. La controcultura come elemento di politica è assunto quale prospettiva, ma il giornale non è ancora il mezzo principe per produrre tale controcultura, ma più un mediatore, a quanto pare, che testimonia delle pulsioni controculturali vive e attive nella scena di allora.

In primis, la musica, su cui si focalizza la massima attenzione, e anche in generale lo spettacolo, inteso come momento concreto, vivo, di contatto (e non a caso, agli artisti si contesta la separazione rigida performers/pubblico, quando praticata), opposto alla scrittura di un giornale che, si pone come necessariamente “autoritaria”: la scissione autore-lettore, nel testo scritto, è rigida intrinsecamente al medium.

Non a caso, la rivista tenta di compensare con frequenti inviti all’invio di opere, testi, immagini, contributi di qualsivoglia tipo, che però non riescono mai a passare alla fase produttiva per le difficoltà organizzative di una rivista così magmatica, alternativa e perciò precaria. In alcuni editoriali, appare anche un accenno di autocritica nel non aver saputo gestire questo aspetto, sia pure espresso con ironia (“ci cospargiamo il capo di cenere…”).

E tuttavia il rifiuto della necessaria organizzazione giornalistica appare evidente nella voluta scoppiettante caoticità della rivista stessa, con la testata in perenne trasmutazione, priva di qualsivoglia riferimento agli autori dei testi, pochissimi riferimenti di numerazione e temporali, che rendono talvolta anche difficoltoso, all’osservatore a posteriori, contestualizzare precisamente lo svolgersi della riflessione della rivista stessa.

La parte saggistica in senso stretto si concentra sui temi tipici di quegli anni: l’antifascismo, i rischi di golpe, le battaglie per la liberazione sessuale e l’informazione sull’uso delle droghe, contro la repressione, con interventi che cercano di bilanciare il piano nazionale e internazionale con la necessaria azione locale. In teoria, apparirebbe questa la parte politica in senso più stretto, rispetto alla quale la parte “culturale” dovrebbe svolgere un ruolo quasi ancillare: ma appare quella tutto sommato meno incisiva, anche se non priva di tentativi di calare i temi astratti spesso evocati nella prassi concreta (il “censimento” del neofascismo cuneese, la disamina dei libri di testo delle scuole…).

Nella parte culturale, se la musica spadroneggia, il teatro e lo spettacolo è visto come un riferimento importante, anche se già minoritario nei riferimenti, mentre il cinema ha poche menzioni, più casuali e distaccate, non so se per difficoltà organizzative o altro. La letteratura, in teoria apprezzata come medium in opposizione alla ovvia ostilità al mezzo televisivo come strumento di massificazione (in rapida e tumultuosa ascesa), non è pressoché presente come analisi saggistica, e i rari racconti che appaiono hanno più la funzione di apologhi politici che di autonoma produzione narrativa. Gli unici testi poetici citati sono, appunto, quelli di celebri canzoni rock dell’epoca, italiane e inglesi.

Invece la cultura fumettistica, di cui la controcultura si era riappropriata con un “Linus” (1965), è abbondantemente saccheggiata in detournement sagaci anche se spesso effettuati con un segno ingenuo, a commentare più seriosi articoli saggistici, in un alleggerimento grafico caotico ma spumeggiante. L’immaginario è quello che si può trovare sulle pagine di Linus: I Peanuts, ovviamente, ma anche Mafalda, Il Mago Wiz, i Freak Brothers di Sheldon, e più sporadici Crepax, Breccia, Pichard, ma anche Asterix di Goscinny e Uderzo.

In parallelo, l’attenzione alla cultura visiva va verso l’immaginario lisergico in voga in quegli anni, con intuizioni visuali spesso di altissimo livello, di cui spesso la rivista è debitrice a Gianni Bava, che ne cura l’impostazione grafica. Anche qui, vari elementi sono fagocitati dalla cultura visuale dell’epoca, ma a differenza del lavoro sul fumetto, più ruspante, la soluzione grafica è solitamente brillante, efficace e spiazzante.

E forse è questo patchwork visivo, tra psichedelia e fumetto, ad essere l’eredità più persistente della Tazza di tè, anche tramite il prosieguo del lavoro di Gianni Bava nel monregalese, nel gusto del dialogo/contrasto tra testo e immagine. Una scelta che sarà proseguita da “Poesia nella strada”, come abbiamo già detto, e di cui bisognerà ritornare a parlare, in una prossima puntata.