SILVANO GREGOLI

INTRODUZIONE

La Poesia e la Morte

Silvano Gregoli ritorna su Margutte con uno scritto inedito che rivisita sostanzialmente un suo lontano articolo comparso sul mensile monregalese “Il Belvedere” nel 1963.

Magistrale il montaggio del nuovo racconto che spazialmente si concentra sulle due estremità opposte dell’arco alpino, le Alpi Liguri e le Dolomiti, e temporalmente su due anni-chiave, il 1963 e il 2005, ma soprattutto su un mese-chiave: l’ottobre del titolo. L’ottobre nero del Vajont.

Va e viene la spola, intesse fili variegati in poche pagine: l’amore per le montagne, il viaggio di avvicinamento al Vajont, gli alpini, la visione del disastro, la protezione civile, il lavoro nel Municipio di Longarone, il dialogo con il ragazzo esterrefatto (non si poteva usare un aggettivo più terribile, perché etimologicamente quel participio vuol dire: fatto di terra, di fango: quanta ironia tragica in un solo termine…).

Grazie a una memoria implacabile, alla capacità di sdoppiarsi, di guardarsi dall’esterno fino a cogliere l’aspetto tragicomico delle cose, anche le più inquietanti, l’autobiografismo diventa qui sorgente di calviniana leggerezza, rischiara il buio di una notte che nessuno aveva mai visto, permette di distogliere per un attimo lo sguardo dall’immane tragedia per sorridere, magari, dell’ingenuità e dell’idealismo del giovane volontario…

Verso la fine della sezione 10-16 ottobre 1963 appare una parola-chiave, illuminante: “fuori posto”. Tutto è fuori posto in questo racconto: il Monte Toc; la diga che lo trattiene e che non avrebbe mai dovuto essere costruita; il fango sopra Longarone; il dialogo impassibile e surreale (surreale perché impassibile) tra la mamma che ha perso il bambino e l’alpino che vuole cercarlo, pur senza speranza; il ragazzo superstite che lavora al Municipio; il giovane volontario che improvvisamente si guarda dall’esterno e si vede tragicamente fuori posto: «Che ci faccio io, qua? Io inutile, io futile, io fuori posto? Non sarà indecente la mia presenza in questo luogo di tormento? A chi servo? Chi sono venuto a disturbare? A intralciare?».

Profondamente kafkiano, in relazione a questo tema, l’episodio dei geometri che dissertano di confini catastali. Che cos’è il nuovo catasto di Longarone, se non il ridicolo tentativo di imporre un nuovo ordine, delle nuove misure, a ciò che non è già più di questo mondo, a qualcosa di immanentemente sovvertito, ormai per sempre fuori posto?

Bellissime similitudini sottolineano i momenti di maggiore intensità emotiva: su tutte, la doppia similitudine traboccante di “pietas” che descrive i morti di Longarone: «All’interno del fango, come insetti fossili prigionieri di sedimenti marini, centinaia di Longaronesi folgorati dall’ondata del Vajont. Come i morti di Pompei folgorati dalla nube ardente». La Poesia sorpresa a dialogare da pari a pari con la Morte.

Chiude il racconto un dialogo/monologo con Mauro Corona. Sembra una digressione collegata al racconto solo da ragioni geografiche, e invece serve per dislocare in fondo al testo l’immagine del Monte Toc seduto nella diga, accasciato nella diga. Torvo, fatale. Domato per sempre.

E per lasciar planare un dubbio sulle vere ragioni del disastro.

Uno sguardo da una prospettiva poco convenzionale su una delle più grandi tragedie civili del secolo scorso.

Un racconto sofferto che può essere letto, alla Carducci, “con gli occhi incerti tra ‘l sorriso e il pianto”.

Gabriella Mongardi

***

18 ottobre 1940 – 10 ottobre 1963

Il mio amore per le Alpi Liguri è cominciato molto presto, nell’immediato dopoguerra, all’oratorio di Mondovì. Lì, settimana dopo settimana, nascevano le gite su per i monti che si innalzavano all’intorno. Si partiva in bicicletta, si scarpinava per ore in salita, ci si prendeva quasi sempre un violento temporale, si scendeva tutti bagnati, si riprendevano le biciclette e si tornava a casa.

Era una passione che cresceva con gli anni e con gli ormoni dell’adolescenza. La montagna era il nostro primo, vero amore. Potevamo fare pazzie per lei.

Un altro fiato soffiava forte sulla nostra fiamma. Erano i canti degli alpini, i canti della montagna, i canti dei paesi favolosi ben al di là delle Alpi Liguri: il Trentino, il Friuli, le Dolomiti… Luoghi mitici, mai visti, sempre sognati. L’eldorado della mia gioventù. I testi e la musica di quei canti, sovente tristissimi e imbevuti di retorica alpina, avevano reso il mio cuore come una spugna intrisa d’amore per tutte le montagne del mondo.

10-16 ottobre 1963

23 anni. Ero diventato grande, ma la malattia infantile dell’amore per la montagna non accennava a guarire.

Il 10 ottobre 1963 mi ero svegliato, come ormai da quattro anni, nella mia camera n° 142 al quarto piano del Collegio Universitario di via Bernardino Galliari a Torino. Spartana ma efficace perché gratuita.

Quel giorno, sulle pagine de La Stampa era scoppiata a caratteri cubitali una notizia spaventosa: la notte precedente, il 9 ottobre 1963, una montagna friulana si era staccata dal suo zoccolo ed era scivolata, tutta d’un pezzo, nel bacino della diga ai suoi piedi. La diga aveva tenuto, ma lo splash del monte caduto nel bacino aveva sollevato un’ondata mostruosa che si era abbattuta come un maglio sulla cittadina veneta ai piedi della diga: Longarone. Si parlava di centinaia di vittime. Col passar delle ore il conto era salito a mille, poi oltre duemila.

Su, in alto, sui bordi del bacino, gli schizzi dello splash principale erano andati a colpire due paesini aggrappati alle falde della montagna: Casso ed Erto. Anche loro avevano subito molti danni e le vittime erano centinaia.

Migliaia di morti… indicibile dolore… immane tragedia… Chi non ne era sconvolto? In realtà il mio sgomento si nutriva di un fattore aggravante che aveva le sue radici in tutti gli elementi citati nella sezione precedente: luoghi e uomini leggendari, monti favolosi, fantastiche leggende. In più, gli uomini che scavavano nel fango per estrarre i corpi dei malcapitati erano alpini, probabilmente della mitica Julia. Magari la sera, fra le lacrime, cantavano ‘Sul ponte di Perati, bandiera nera…’. Il mio cuore non reggeva più. Dovevo fare qualcosa.

Il giorno dopo mi sveglio, sempre nella camera 142, e corro a comprare La Stampa. Immagini insopportabili. Ecco: insopportabili. Non potevo sopportarle rimanendo fermo.

Partire. Uscire finalmente dalle Alpi piemontesi e raggiungere le misteriose Dolomiti, il Veneto, il Friuli: Se tu vens ca su tas cretis, là che lôr mi àn soterât… C’era tutta la cultura alpina nella mia mente ancora vergine, i grandi drammi, i morti della guerra, ma anche i leggendari Civetta, Monte Canino, Sasso di Stria, Paganella, Tofane, Marmolada…

La decisione è scoccata quando ho letto che le brigate alpine del Nord-Est si erano concentrate a Ponte nelle Alpi e stavano organizzando i soccorsi.

Ho due braccia d’acciaio: ci sarà ben una pala per me.

La preparazione del viaggio è presto fatta. Vado subito a comprarmi un’enorme pagnotta e mezzo chilo di lardo. Avevo appena finito di leggere un libro in cui il grande Hermann Buhl affermava che in Himalaya si nutriva sovente di lardo puro. Lo zaino è nella mia cameretta, e anche gli scarponi: non mi abbandonavano mai. Mancavano solo i soldi. Niente paura. Gli alpini della Julia erano tornati a piedi dalla Russia, io potevo ben andare a piedi a Longarone.

Purtroppo volevo rendermi utile subito. Via in autostop, dunque.

Ricordo, come in un sogno, la Torino-Milano. Una lunghissima sosta a Sesto San Giovanni, nessuna macchina si fermava… Poi finalmente una si ferma, ma non va lontano.

Prima notte nella sala d’aspetto di una stazione di un paesino lombardo dal nome dimenticato. Non ero mai andato così lontano. Buono il lardo.

L’indomani mattina si riparte: qualche auto, ma soprattutto camion e camioncini. Quando gli autisti sapevano che andavo ‘volontario’ a Longarone mi guardavano con simpatia. Normale, avevo vent’anni, non avevo ancora la faccia che ho adesso.

La sera arrivo a Ponte nelle Alpi: c’è un gran casino di uomini e di mezzi di trasporto, civili e militari. No, non si può passare.

«Ma lei dove vuole andare?»

«Volontario, lavorare, spalare fango, salvare vite umane.»

Indifferenza, sospetto.

«Stasera non si può, provi domani mattina.»

Dormo nel cassone di un camion. Il lardo è sempre buono, il miccone anche. Ma ciò che conta, adesso, è che davanti a me si apre per la prima volta il Veneto, il Friuli leggendario, la tragedia.

Io volontario, io eroe.

L’indomani, 13 ottobre, arrivo a Longarone in un camion che portava dei viveri. Vedo subito tutto. Come non vedere?

Scendo dal camion. Ci sono tende di alpini dappertutto. Chiamo un alpino che sta girando per l’accampamento, un po’ sotto il ciglio della strada. Non capisce bene cosa voglio: «Voglio lavorare, datemi una pala, verrò a lavorare con voi». «Aspetti, vado a parlare al tenente.»

Arriva un giovane tenente. Capisce subito: c’è lì, davanti a lui, un ingenuo, un idealista, un matto. È partito da Torino in autostop per venire a spalare fango a Longarone. Mi sorride, mi dice di seguirlo. Mi porta in una tenda dove c’era un capitano. Mi lasciano parlare. Chissà che cosa dico, chissà quali inni d’amore escono dalla mia bocca, peraltro già guarnita di una nobile barbetta alpina, nera come le penne di un corvo. Scoppiavo d’amore per l’umanità, per le miserie del mondo; ma soprattutto per le Alpi venete, trentine, friulane…

Il capitano mi dice subito che andare a lavorare in mezzo ai suoi alpini era escluso: regolamento, assicurazioni, ecc. Però parla a bassa voce con il tenente che mi fa salire su una Campagnola e mi porta in un altro punto di Longarone.

Lungo il percorso vedo le prime vere immagini: le ruspe degli alpini stanno attaccando su vari fronti un’immensa muraglia di fango di 3-4 metri di spessore. L’attaccavano con cautela. Ogni tanto spuntava una gamba, o un braccio, o un cranio. Un colpo di fischietto. Arrivavano allora due alpini spalatori con mascherina bianca, che, manualmente, estraevano un corpo tutto incrostato di fango, lo mettevano nella pala della ruspa, gli versavano sopra diverse pugnate di calce viva e lo spruzzavano di disinfettante. Poi la ruspa partiva e lo portava via.

Io ero come in trance. Sapevo però che gli alpini mi avevano preso in mano. La Campagnola si ferma infatti davanti a due tendoni bianchi con bandiere tricolori: lo stato maggiore. Il tenente scende. Rimane dentro una buona decina di minuti. Chissà che cosa si saranno detti. Quando torna: «Il Generale desidera incontrarla».

Il Generale era in mezzo ad altri Generali. Sorridevano tutti. Sorridevo anch’io perché ero ormai sicuro che mi avrebbero dato una pala.

E invece no. Il Generale in capo mi mette una mano sulla spalla, mi chiede cosa faccio nella vita, poi dice, tra sé e sé: “ … studente universitario… bene, bene… Piemontese… sono generosi i piemontesi…” Poi comincia a parlare agli altri nella tenda, in piedi intorno a lui. Altri generali, colonnelli, roba grossa. Sembrava che mi stesse dando il Premio Nobel per la Pace: io ero uno studente universitario, un giovane dal nobile cuore, un animo sublime. Viva il Piemonte e tutti i suoi grandi cuori…

Ho saputo dopo che era piemontese anche lui.

Purtroppo non poteva darmi nessuna pala, ma qualcosa di utile da fare me l’avrebbero trovata.

«Per il momento» dice rivolgendosi al tenente, «dica al mio autista di portare questo ragazzo in giro per Longarone, che lo porti su, sulla diga del Vajont, che veda Casso ed Erto, che veda tutto quello che vuole vedere. Dica all’autista che oggi pomeriggio non ho bisogno dell’auto, la metto a disposizione di questo studente che è arrivato da Torino in autostop mangiando lardo, come Hermann Buhl sul Nanga Parbat.»

Rideva. Anzi, sorrideva paterno e un po’ divertito. La tragedia che era là fuori mi faceva meno paura.

Partiamo, io e l’autista, sulla Campagnola del Generale con la bandierina d’argento che sventola sul cofano. Si ferma in diversi punti, ai piedi di diverse muraglie di fango da cui uscivano membra umane irriconoscibili, subito attaccate dalle pale degli alpini, deposte nelle benne delle ruspe, cosparse di calce viva e di creosoto, dall’odore pungente.

Saliamo poi lungo la strada della diga, con camion che vanno e vengono, che si tirano da parte per far passare la Campagnola del Generale.

Arriviamo sulla diga. Il bordo della diga è irto di sbarre di ferro di diversi centimetri di diametro, contorte. Io guardo tutto, scruto tutto, come in sogno. A Casso, ricordo ancora, ho visto una grande auto schiacciata e letteralmente attorcigliata intorno a uno spuntone roccioso. Attorcigliata: non posso dire altro. Un po’ più in là un cerchione d’auto, senza gomma. Lacerato. Come se un uomo dalla forza erculea l’avesse preso con le due mani e strappato, come fosse cartone.

Dappertutto case tagliate in due. Camere da letto tagliate in due da una falce. Un letto è stato inghiottito dall’onda. L’altro è rimasto appoggiato al pavimento con il dormiente dentro, intatto. Il bambino, o il fratello, o la sorella, o la nonna, giù nel fango del Vajont. L’altro, al caldo, sotto le coperte di un letto che, di colpo, si era spalancato su una notte che nessuno aveva mai visto.

A Erto non sono riuscito ad andare. Stavano sgomberando una frana con pietroni caduti la notte prima. Qualcuno mi fa il saluto militare.

Ripasso a fianco della diga, il bordo superiore slabbrato, i ferri dell’armatura come tendini di un titano piegati dall’ondata che aveva scavalcato il bordo. Li vedo ancora adesso, nettissimi, nella mia mente di cinquantadue anni dopo. Poi, giù, verso Longarone, le solite visioni, le solite immagini. Longarone era una pianura di fango rappreso. Longarone era sotto. Le ruspe scavavano in profondità. Sembravano tutti archeologi.

Di ritorno alla tenda del Generale, l’autista mi dice che il Generale mi saluta e mi augura buona fortuna. Lui doveva ancora portarmi alla tenda della protezione civile: lì qualcosa da fare me l’avrebbero trovato. Subito dopo doveva rientrare con la Campagnola.

Gli alpini mi stavano mollando.

Nella tenda della Protezione Civile attraverso un momento di grande solitudine. I due impiegati – accento meridionale, apparentemente due geometri indaffarati ai loro tecnigrafi per tracciare nuove carte topografiche da sovrapporre alle vecchie – mi guardano con sospetto.

«Che cosa cerca, lei, qui?»

«Io, vorrei… lavorare.»

«Che cosa fa lei nella vita?»

«Studente universitario.»

«Perché allora vuole lavorare?»

«Per rendermi utile.»

«Da dove arriva?»

«Da Torino.»

«Ha provato alla Fiat?»

«Ma allora lei non mi capisce: io voglio lavorare qui, a Longarone… rendermi utile… sono un volontario… voglio andare a spalare nel fango, con gli alpini della Julia…»

«E che cosa chiede in cambio?»

«Niente, cosa crede? Crede che sia venuto qui a cercare un impiego? Evidentemente dovrete darmi un letto, una branda per dormire da qualche parte. E anche da mangiare…»

«Ah! Mangiare vuole!»

L’esclamazione mi arriva come uno schiaffo. Quei due mi hanno preso per uno andato fin lassù a scroccare vitto e alloggio approfittando della tragedia. Non so cosa ho risposto, certo devo essere stato molto chiaro, e anche un po’ minaccioso, perché uno dei due prende il telefono, biascica alcune parole, poi mi dice: «Vada su di là, quella casa diroccata è il Municipio. Lì stanno lavorando, vada su, la aspettano».

Il Municipio di Longarone si trovava all’imbocco della valle del Vajont. La notte del 9 ottobre il tetto del municipio era stato sorvolato da uno spaventoso martello d’acqua inferocita – cinquanta milioni di metri cubi provenienti dall’alto della diga – che era andato a schiantarsi pochi metri sotto. Con un ultimo colpo di coda il martello d’acqua ne aveva staccata una fetta.

Parlo con qualcuno. Ci sono delle casse da trasportare dagli uffici semi-distrutti a quelli della zona intatta. Casse di documenti.

Io e un ragazzino piuttosto riservato trasportiamo le casse. La sera ci servono la cena in una marmitta militare. Mangiamo nelle gavette. La nostre brande sono in uno dei corridoi del municipio. L’indomani si continua con le casse. Bisogna non solo portarle all’asciutto, ma cercare di mettere un po’ di ordine in quelle casse coperte di fango.

Il mio compagno di lavoro lavora molto e parla poco. Ogni tanto lascia il municipio e va a guardare le ruspe che scavano poco lontano da noi. L’indomani ci spostano in un altro ufficio e ci danno dei registri di anagrafe. Bisognava ricopiare e aggiornare molti certificati di nascita deteriorati dal fango. In calce al documento dovevamo scrivere ‘deceduto’ con un pennarello nero. Avevamo un elenco di non deceduti, brevissimo. Gli altri erano tutti deceduti. Centinaia, migliaia.

Il giorno passa a ricopiare certificati di nascita e a scrivere deceduto.

Su, al Municipio, arrivano dalla pianura di Longarone lunghe zaffate di creosoto. Nello spessore del fango, come insetti fossili prigionieri di sedimenti marini, duemila Longaronesi folgorati dall’ondata del Vajont.

Come i morti di Pompei folgorati dalla nube ardente.

Sotto la finestra del municipio, una donna giovane e un ufficiale degli alpini discutono a bassa voce. Fanno dei segni, indicano un moncone di muretto, poi delle tegole spezzate. Riesco a capire. Cercano un bambino di due anni, il figlio della donna giovane. È sicuramente lì sotto, da qualche parte. L’alpino è disposto a cominciare i lavori di scavo, ma la carta che ha in mano suggerisce un altro luogo per la stradina sepolta dove dovrebbe trovarsi il bambino sepolto. La mamma insiste, lei riconosce il muretto. L’alpino scuote la testa: la furia dell’acqua potrebbe averlo spostato di parecchio prima di coprirlo di fango.

Discutono fitto, come persone normali, come geometri che dissertano di confini catastali. Come è possibile?

Di colpo mi assale un turbamento, un profondo malessere dell’animo. Lo slancio del primo giorno si è trasformato in un mare di nausea.

Che ci faccio, io, qua? Io inutile, io futile, io fuori posto? Non sarà indecente la mia presenza in questo luogo di tormento? A chi servo? Chi sono venuto a disturbare? A intralciare?

L’indomani, a pranzo, la gavetta in mano, riesco a scambiare due parole con il ragazzo. Ha sedici anni. Fa il liceo.

«Di dove sei?» gli chiedo.

«Di Longarone».

Qualcosa mi brucia nello stomaco.

«Come hai fatto a salvarti?»

«Quella sera ero dai nonni, a Belluno.»

«La tua famiglia vive a Belluno?»

«No, viveva a Longarone.»

Un groppo in gola: viveva.

«Ci sono state delle vittime nella tua famiglia?»

«Sì.»

«Chi?»

«Tutti.»

La punta che mi brucia nello stomaco mi fa gridare: «Ma tutti chi? Dio santo! Tutti chi?».

«Tutti. Mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle, i miei cugini, i miei zii… Tutti.»

Sono più commosso adesso, a cinquantadue anni di distanza, di quanto lo fossi quel giorno, al Municipio di Longarone, davanti a un ragazzo silenzioso, esterrefatto, che probabilmente aveva scritto deceduto vicino ai nomi di tutti i membri della sua famiglia. Forse ero l’unico a conoscere il suo terribile segreto. Quelli che in quel momento lavoravano nel Municipio arrivavano tutti dai comuni limitrofi, risparmiati dalla martellata. Gli ex-impiegati municipali erano ancora incastonati, qua e là, nei metri di fango secco che gli alpini stavano setacciando a colpi di ruspa e a colpetti di pala: ruspa, pala, ruspa, pala, creosoto, calce viva…

Non ricordo che cosa ho detto al ragazzo. Di sicuro gli ho detto che quel pomeriggio io dovevo assolutamente partire… e poi, chi lo sa? Cosa avreste detto, voi, se vi foste trovati al mio posto?

La sera sono a Vittorio Veneto. Stramazzato di fatica, di nausea. Tutti i miei sogni di martirio e di gloria (sarei volentieri morto per soccorrere un disgraziato rimasto appeso a un roccione a picco sul Vajont) sono stati spazzati dal viso impassibile di un ragazzino che ha pronunciato delle parole che non avrebbe mai dovuto pronunciare.

Entro in un albergo-stamberga, dico che arrivo da Longarone, che sono stanco morto e che non ho più nemmeno una lira. Non mi danno da mangiare ma mi buttano un materasso in un sottoscala.

L’indomani rientro a Torino in autostop. Una serie di fortunatissime coincidenze. Perfino una macchina nuova che filava come una Formula 1. La sera tardi sono nella mia camera 142 al Collegio Universitario di via Bernardino Galliari di Torino. La mente piena di pensieri in tempesta.

15-16 ottobre 2005

Sono di ritorno da Bruxelles e diretto a Sambuco, Valle Stura (Cuneo). In macchina con me: mia moglie Cécile, belga, e il mio cane Lubi, sambucano. All’altezza di Basilea mia moglie mi dice: «Sono stufa di fare sempre la stessa strada: Berna, Martigny, Gran San Bernardo, Aosta, Torino, Cuneo, Sambuco. A Sambuco non ci aspetta nessuno, le figlie sono in giro per il mondo. Facciamo un po’ di turismo».

Mi viene un’idea. Piegare nettamente a est, verso Zurigo, il Tirol, il Brennero, il Südtirol e poi giù verso le Dolomiti. Le montagne che durante la mia infanzia erano mitiche. Le stesse che poi ho abbondantemente smitizzato andando a fare l’artigliere di montagna a Udine, Sappada, Bassano del Grappa, Belluno, Predazzo, Corvara, Passo del Falzarego e altro ancora. Il tutto condito di campi estivi, di ‘imprese ardite’, di corsi roccia, di marce notturne, di esercitazioni di tiro, eccetera. Insomma una bella indigestione di quelle fantastiche montagne che mi avevano fatto così tanto sospirare durante l’infanzia.

Al di là del Brennero, pernottamento a Brixen: così era scritto. L’indomani mattina il cielo era sereno, l’aria delicata e le foglie degli alberi brillavano di autunno. Figurarsi poi le crode! La mia rimpatriata nelle Dolomiti iniziava, quel giorno, sotto il segno di lunghi e deliziosi languori.

Ma le valli erano deserte. La caserma di Sappada, dove avevo passato tre mesi a fare dislivelli con gli sci bianchi e le pelli di foca sotto, era intatta. Chiusa. Non un’ombra nel grande parco all’intorno delimitato da una cancellata. Per strada, la maggior parte degli alberghi era chiusa: unici aperti gli albergoni a pullman di turisti, con menu unico. Rare macchine parcheggiate al Passo Sella.

Sul Passo Falzarego tirava un vento gelido e non c’era nessuno. I pochi bar, chiusi. Quarant’anni prima avevamo montato le tende appena sotto il Passo, versante Cortina, e avevamo scalato, da destra e da sinistra, da davanti e da dietro, tutte e cinque le Torri di Falzarego, poco più in là. La Torre Trephor, una delle cinque, non era ancora caduta a terra con fracasso (ma com’è che nelle Dolomiti le montagne si muovono, camminano, cadono, si fanno male?).

Dal Passo Falzarego scendiamo a Cortina: soleggiata, silenziosa, malinconica. Decido di andare a Belluno. Ho ancora un sacco di ricordi a Belluno. Consulto la carta e cosa vedo? Longarone! Basta, deciso; si va a Longarone. Voglio vedere che cosa è diventato a distanza di quarant’anni. Voglio salire al Vajont, vedere la diga, spiegare a mia moglie tutto quello che avevo visto anni prima.

Longarone è un paese nuovo, non bello. Da non perderci troppo tempo. Mi sembra di riconoscere il Municipio. Forse è sempre lui, nello stesso posto, ristrutturato. La facciata con la bandiera è pimpante. Chissà dove sarà finito quel ragazzino spettrale che scriveva ‘deceduto’ sui libri mastri dell’anagrafe…

Su per il Vajont. Ecco la diga, cupa, sinistra, con il Monte Toc dentro. Una diga che trattiene una montagna! Magari le saltasse il ticchio di muoversi una seconda volta. Anche il tempo è girato al brutto. Mi sembra di riconoscere Casso, ma l’auto attorcigliata allo spuntone roccioso non c’è più.

Vedo un cartello: Erto. Avevo già letto la maggior parte dei libri di Mauro Corona, conoscevo la sua bandana, le sue braccia muscolose di cui andava fiero.

«Andiamo a Erto» dico a mia moglie Cécile. «Magari c’è Mauro Corona.»

Parcheggio l’auto fuori del paese. Dopo pochi passi, sulla destra, mi imbatto subito in due grandi vetrate che danno su un locale pieno di sculture in legno. Non dirmi! Questa è la bottega dove Mauro Corona scolpisce i suoi legni! Nel locale c’è una bella confusione e un tenerissimo cagnolino seduto su una coperta che mi guarda attento. Spingo la porta di ingresso: chiusa. Dico al cagnolino: «Ma ti ha lasciato solo il tuo padrone!». Chiedo notizie a un passante: «Sì, c’è, c’è. Deve essere al bar». Guardo ancora il laboratorio. Le sculture sono molto belle ma poi mi dico che forse non posso permettermele. Da quando ha cominciato a scrivere libri per la Mondadori, potrebbe essersi montato la testa. Vedo però delle belle stelle alpine: 20-30 cm di diametro. Penso che magari, se riuscissi a parlargli, potrei chiedergli di farmele vedere. Chissà, forse potrei comprarmene una (o due: mi sembra che fossero unite due a due; chissà). Speriamo che non spari cifre anche per una stella alpina.

Arrivo al bar, non lontano dalla bottega e, chi vedo, appoggiato al banco, con la bandana e la camicia smanicata? Mauro Corona. Solo. Un bicchiere sul piano del bancone. Mi avvicino cautamente, gli dico cose vaghe. Mi risponde, gentile, un po’ svagato. Ci sono due donne lì intorno, anche loro al banco, ma un po’ più in là. Lo guardano, sorridono, ridacchiano. Lui mi parla ma guarda le due. Diciamo la verità: era più interessato a quelle due che a me.

Rimproverarlo? Manco per sogno. Però, quelle due non erano poi quelle gran bellezze…

A quei tempi Mauro non aveva ancora scritto né Storia di Neve, né Il Canto delle Manere. Mi piaceva e non mi piaceva. Mi stava abbastanza antipatico ma avevo un certo feeling per il personaggio: amaro e dolce insieme. Il feeling era più per il dolce che per l’amaro.

Gli dico: «Sono passato davanti al tuo laboratorio e ho visto delle stelle alpine. Potresti farmele vedere?».

Si schermisce, poi borbotta a bassa voce: «No, non adesso, sono troppo ubriaco». Non lo era, o forse appena un pochettino. Una balla per uno come lui. Era per quelle due.

Gli dico: «Guarda che non ti trattengo molto; il tuo laboratorio è a due passi, se mi piacciono te le compro e me ne vado. Fra dieci minuti sei di nuovo qui, al bar».

«No, sono troppo ubriaco.» Non era vero, ma la scusa era quella.

«Stammi a sentire, io e mia moglie arriviamo da Bruxelles e siamo diretti a Cuneo. Come vedi Erto non è esattamente sulla strada. Sto facendo mille chilometri in più solo per venire a trovare te, a Erto. Sei vivo, stai in piedi. Dio bono, dammi un quarto d’ora!»

Ubriaco. Lui era troppo ubriaco.

Allora mi incazzo. Mi avvicino al suo orecchio e gli dico: «Ascolta, Mauro Corona. Se tu hai scritto il Lichene 31, io ho scritto il Lichene 70».

Parola d’ordine e numeri cabalistici. Il sesamo degli affiliati. La stretta di mano con il tocco segreto del pollice.

Mauro Corona alza un occhio con una punta di curiosità: «Il 70? Qual è il titolo?» Glielo dico. «Sì, l’ho letto… mi sembra di averlo letto.» Non l’aveva letto, evidentemente.

Mi guarda, sorride sornione tra i peli della barba, poi mi dice: «Quel Lichene è stata la mia fortuna». Si vede che pensa all’indietro, al Lichene 31, alla prefazione di Claudio Magris, alla dedica del libro: A Marisa, che un giorno mi disse: «Scrivi».

Tempi passati. Adesso sta volando alto, da solo. Conosce il successo; e non ha ancora finito.

Si immerge nei suoi pensieri.

Le due donne ammiccano. Mi stanno parecchio antipatiche.

Scambiamo ancora qualche parola sulla Vivalda, sulla collana I Licheni, poi gli dico: «Dai Mauro, di’ a quelle due che ti aspettino. Vieni a farmi vedere le stelle alpine».

Ingenuamente pensavo che la nostra affiliazione sarebbe stata più forte dei feromoni esalati dalle due incantatrici.

«Sono troppo ubriaco.»

Peccato!

Molti ottobri dopo

Gliene ho voluto per un po’.

Adesso non gliene voglio più perché nel frattempo ha scritto Storia di Neve e Il Canto delle Manere.

Perché ha tirato fuori tutta la sconfinata poesia che aveva nella pancia.

L’ho perdonato anche e soprattutto, per via dei suoi innumerevoli ‘… come… come…’. Le ‘similitudini’, come ci avevano insegnato al liceo parlando dell’Iliade, dell’Odissea e dell’Eneide.

Se potessi avere un libro di Mauro Corona in versione digitale, e volessi leggere i passaggi più aerei, i più struggenti, batterei come nel banner cerca e il computer mi troverebbe le centinaia di come con cui Mauro pennella e scolpisce la sua prosa. Ma come fai Mauro a scrivere tutti quei come senza ripeterti mai? Come fai?

Devo dire la verità: anni fa gli ho scritto una mail. Ho cercato di scrivere ‘interessante’, come si fa con i CV perché altrimenti i grandi personaggi leggono una riga e buttano via. Non ricordo cosa ho voluto dirgli; ho cancellato la mail da tempo, senza risposta. Forse gli ho parlato del nostro incontro al bar di Erto. Sicuramente non del Vajont.

Poche settimane fa, invece, gli ho mandato – carta canta – una copia cartacea di questo mio racconto, giusto per prenderlo all’amo. Ma il romantico rocciatore-bracconiere non si è fatto vivo.

Comunque, se potessi tornare indietro, nell’ottobre del 2005, e per grazia ricevuta non ci fossero quelle due a gironzolare all’intorno come mosche; se dunque Mauro Corona mi avesse portato nella sua bottega per farmi vedere le stelle alpine e mi avesse poi offerto un cicchetto del mitico genepì friulano fatto in casa, dopo il secondo o il terzo bicchierino – o forse anche il quarto – ecco cosa gli avrei detto:

«Lo so, lo so: c’erano state delle minacciose avvisaglie. Crepe nella terra, tremori e boati nel cuore della montagna. Sì, gli alberi si erano tutti inclinati, diverse frane erano già cadute nel lago, alcune molto grandi. I responsabili, non sapendo più a quali santi raccomandarsi, avevano abbassato il livello dell’invaso, poi rialzato, poi abbassato, poi rialzato.

Lo so, lo so: ci sono delle cose che bisogna assolutamente dire. Dire che la tragedia del Vajont era prevedibile, che aveva vinto il cinismo, il denaro, lo spregio della vita, il fascismo. Oltre tutto sono cose vere, non ci piove.

Lo so, lo so: gli ingegneri, i geologi, i presidenti, i politici, la smania degli affari, la superbia, il disprezzo per la povera gente, la DC, il PCI… So che ci sono persone che contano più di altre e che si fanno i miliardi sulla pelle dei poveri cristi.

So anche che ci sono state molte persone che nella tragedia del Vajont hanno fatto il nido, l’hanno sfruttata, politicizzata, teatralizzata. Che sono diventati famosi grazie a lei.

Tu pure l’hai teatralizzata, ma mi viene quasi da perdonarti. Perché l’hai fatto con pudore, tenendoti fuori, facendo parlare gli Ertani, come parlano loro, all’osteria. Scrivendo un libretto che mi ha ravvivato dei lontani ricordi. Ambigui. Un libretto che sembra scritto da un Mauro Corona senza bandana e in camicia dalle maniche lunghe. Per non disturbare. A me è piaciuto molto. Bravo.

Ed è proprio per questo, Mauro Corona, che ti riservo il pensierino finale di questa mia lunga storia.

La mattina del 13 ottobre 1963, io l’ho visto con i miei occhi lo zoccolo del Monte Toc. Quello che non si era mosso, che era rimasto al suo posto. La famosa M della morte. Quella mattina, pochi giorni dopo il crollo, la M della morte brillava al sole come uno specchio.

Io l’ho capito subito: brillava troppo forte, non era normale. Brillava come uno specchio perché la strega Melissa – che nessuno conosce bene come te – pazza di odio contro i falciatori che un secolo prima l’avevano stuprata, assassinata e gettata nella foiba, aveva iniettato dell’olio sul piano di scorrimento della paleofrana affinché la montagna che c’era sopra potesse scorrere più in fretta.

Era una testa fina, Melissa. Lo sai bene. E da quel lontano giorno in cui l’avevano buttata nella foiba, ne aveva avuto del tempo per studiarsi i libri della fisica!

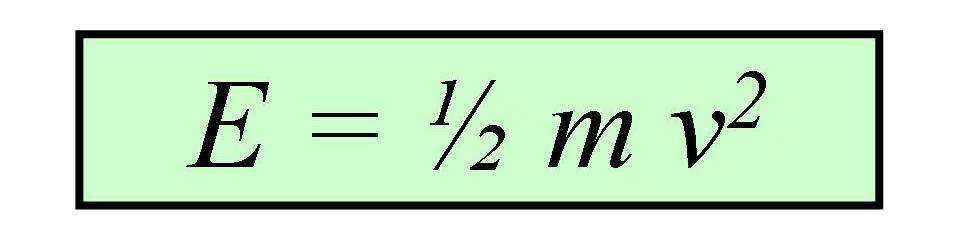

Tu forse non lo sai, Mauro, ma lei lo sapeva, la strega, che l’energia cinetica, che la forza d’urto di una massa in movimento cresce, sì, in funzione della sua massa, m, ma cresce anche e soprattutto in funzione del quadrato della sua velocità, v!

L’aveva perfino scritta, raschiandola con le sue dita d’osso sulla parete rocciosa dove il suo corpo era andato a incastrarsi, la formula della vendetta:

Ora, Mauro: lo vedi quel 2, su, in apice, sopra la v della velocità? Era proprio a lui che guardava la strega, con occhi malvagi. Grazie a quel 2, la strega nascosta nella pancia del Toc aveva calcolato la velocità critica che avrebbe trasformato il Monte Toc in una bomba atomica friulana.

Gli altri, tutti gli altri, pensavano alle conseguenze di una frana molto grande. Loro temevano solo la m della massa: 50 milioni di m3… 100 milioni di m3 … 200 milioni di m3…? Sapevano che ci sarebbero state delle vittime: 10… 30… 100…?

Non così, però, la strega Melissa.

La notte del 9 ottobre, dopo aver lubrificato per benino la sua macchina di morte, aveva dato una scrollatina al Monte Toc. E il Monte Toc, obbediente, tutt’intero, si era scaraventato giù da un lastrone a forma di M, inclinato di 55°, ed era andato a tuffarsi nell’acqua del lago a più di centodieci chilometri all’ora.

Melissa aveva fatto i conti: era la velocità critica. Elevata al quadrato, avrebbe ottenuto il risultato voluto.

Povero Monte Toc! Molti hanno creduto che si fosse buttato in acqua perché era vecchio, marcio e gli bruciava il culo.

In realtà è stata la strega Melissa a infoibarlo nelle acque scure del Vajont per fargli schizzare un’onda alta duecentotrenta metri sopra il bordo della diga.

Per uccidere nel sonno duemila persone.

L’unico che avrebbe potuto svelare al mondo intero la componente stregonesca di quella tragedia composita eri tu. Io volevo dirtelo ma tu, anni fa, “eri troppo ubriaco”. E, recentemente, troppo occupato a fare il tamarro con combriccole di giornalisti. Il tuo amaro pane quotidiano.

Ormai non c’è più niente da fare. Forse non credi nemmeno più tu nelle tue vecchie streghe strampalate.

Ormai frotte di bambini delle scuole fotografano a raffica quell’invereconda cicatrice a forma di M che per milioni di anni il Monte Toc si era tenuta nascosta nella pancia, come una vergognosa malformazione. Fanno clìc, clìc, clìc. Si fanno dei selfie con la M sullo sfondo senza capire né il come, né il dove, né il perché.

Forse, nell’immensità del paesaggio sconvolto dall’immensità della frana, non la vedono nemmeno più la frana smisurata. Non la vedono nemmeno più l’unghiolina bianca, in basso, sulla destra, minuscola, appena visibile: la Grande Diga del Vajont».

Bene, stavolta ho proprio detto tutto.

L’avrete capito: mi erano rimasti dentro dei lontani ricordi. Dolorosi e anchilosati come un groppo in gola che non voleva venir su.

E poi avevo ancora questo piccolo conto da saldare con Mauro Corona.

Sapevo che la mia storia di Longarone un giorno o l’altro sarebbe venuta fuori.

Adesso è cosa fatta.

_______________

cliccare sul tag SILVANO GREGOLI per leggere altri racconti dell’autore su Margutte

QUI notizie su Silvano Gregoli

(pubblicato originalmente il 18-10-2016)