ESTER LANZARDO

Faccio i preparativi per le due settimane a Villefranche. Sono un po’ in ansia, sia per il viaggio che per il soggiorno, per la prima volta sola. Non so a quante amiche ho proposto di venire con me: tutte hanno avuto una ragione per non venire. Forse anch’io avrei ragioni per non andare. Forse Villefranche è troppo lontana. Forse non è facile stare con me.

Porto libri, stuoia e costume. Oltre alle cose di sempre, per la prima volta mi devo occupare anche dei viveri. E mentre preparo, decido di sostituire alcuni oggetti: l’appartamento deve presentarsi almeno un po’ diverso, altrimenti potrei soffocare. Sono piena di paure: temo che mille ricordi di te si affacceranno dolorosamente.

A rendere più penosa la situazione è che questa vacanza invernale di due settimane non esisteva prima di te, è iniziata con te: ho cercato tra le foto, le prime risalgono al 2007, siamo venuti qui insieme per tredici anni.

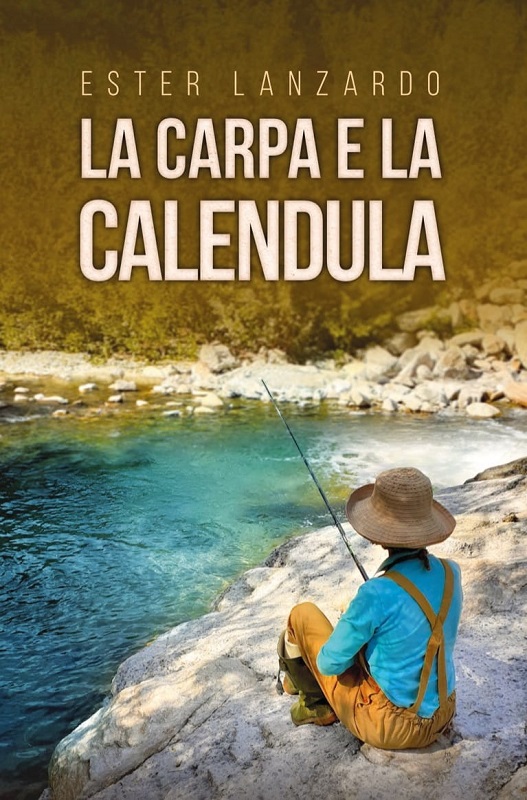

A Place des Marinieres si arriva da punti diversi: che io tornassi da una camminata a Beaulieu, o dalla stazione dei treni, o da quella balconata che si affaccia sulla baia, sempre c’era quell’attimo sospeso in cui ti cercavo con lo sguardo, finché ti localizzavo, in piedi sugli scogli, con la canna da pesca, e scendevo a starti un po’ accanto, a offrirti una clementina, a sbirciare nel secchio per vedere che cosa avevi pescato: occhiate, saraghi, se c’era un cefalo ti affrettavi a chiarire che si trattava di un tacca d’oro. Vötü peschè?[1] – mi chiedevi. A volte accettavo, ma non duravo molto: di solito ero di ritorno dalle mie gite, era fine giornata, e stando ferma sulla riva del mare, in breve sentivo il freddo su per la schiena. Mi piaceva, mi piace tuttora, spostarmi un po’ in treno e un po’ a piedi, scoprire i dintorni, luoghi sempre conosciuti solo di fama: Cannes, Cagnes, Antibes, Cap-Ferrat, Cap-d’Ail.

Di tanto in tanto, svegliandoci al mattino, vedevamo una nave da crociera all’ancora; diverse scialuppe portavano i passeggeri a riva, da qui sciamavano verso la stazione, tanti si soffermavano a guardarti pescare, giapponesi con macchine fotografiche ti immortalavano mentre all’estremità della lenza un pesce strattonava.

A volte intonavo una delle nostre canzoni, tu accennavi appena la seconda voce, ma con scarsa convinzione; O peschi o canti – dicevi – Sulla pesca bisogna essere concentrati.

Ecco, mi chiedo: come farò a tornare dai miei giri e non spiare il paesaggio alla ricerca della tua figura? Il mio sguardo saprà abbracciare quel mare di perla, quella insenatura di colori e luce, i lampioni verdi che accendono il mare, senza avvertire una mancanza? Erri De Luca ha scritto che la nostalgia non è mancanza, ma presenza. D’accordo, ma è un’emozione che prende alla gola, impedisce di parlare, persino di respirare.

Altre volte mi alzavo al mattino e aprivo la persiana: tu ne sentivi il rumore e ti voltavi, eri già là sulla riva, l’alba e il crepuscolo sono i momenti migliori.

I primi anni scendevamo a pescare anche la sera dopo cena, quando arrivavano le bughe. C’era un gruppo di francesi che venivano per i totani, ricordo Joseph e Linda, marito e moglie. Poi non siamo scesi più, un po’ perché i francesi avevano smesso di venire, un po’ perché l’età ci rendeva più sensibili all’umidità notturna e alla stanchezza.

[1] Vuoi pescare?

Da: La carpa e la calendula, Amazon, 2023

*

Prefazione di Paolo Lovera, Psicologo

Centro di Psicologia delle Risorse “Oasi” – Cuneo

“Panta Rei”. Tutto scorre.

In queste pagine si avverte potente lo scorrere del tempo. Il tempo dell’acqua che scivola lenta, il tempo della terra che segue il ritmo delle stagioni, il tempo del vento che arriva impetuoso, il tempo del fuoco che sembra scorrere al contrario, bruciando il presente fino ad arrivare al passato. E in questo fluire, scandito dai mesi, dai giorni, da istanti cristallizzati in frammenti di eternità, ci ritroviamo immersi in alcuni momenti particolari del tempo di Ester: quello del dolore, quello della sua trasformazione, quello della consapevolezza.

Assistiamo alla trasformazione di ciò che inizialmente è annichilimento, disperazione, impotenza, in qualcosa che appartiene alla nostra specie: l’elaborazione del lutto.

È un percorso faticoso e pieno di insidie, in cui l’autrice è aiutata dai ricordi e dal rapporto con la natura che la circonda. Un rapporto di cui ha fatto esperienza tramite Pino, e che con lo scorrere del tempo diventa suo, scendendo nella profondità dell’anima fino a trasformarsi in un’impronta.

La natura è viva, piena di simboli e messaggi, che contattano direttamente le emozioni, collocando Ester in una relazione quasi animistica con il mondo che la circonda: ogni sasso, ogni pianta, ogni animale parla al cuore, genera ricordi, procura lacrime e sorrisi.

Il legame profondo che ci unisce indissolubilmente a chi abbiamo amato lo possiamo ritrovare nel portamento di una pernice, negli occhi di un cervo, nel volo alto del nibbio. Tutta la natura è evocativa e genera profumi dell’anima, ricordi struggenti, fulminee rivelazioni.

Anche il cibo e la sua preparazione diventano strumento di rielaborazione, quasi che le emozioni ne fossero gli ingredienti: dalla materia prima si arriva a qualcosa di elaborato, proprio come dall’ascolto di emozioni forti e distruttive si può pervenire, attraverso la consapevolezza, ad elaborare qualcosa di più chiaro e comprensibile, e perciò più tollerabile.

Il senso di colpa può avvelenare le giornate, appesantire la mente, tormentare il corpo: è un tarlo instancabile, che genera dubbi e ci costringe a guardare nel baratro. Da quel baratro emergono i nostri fantasmi: forse non ho amato abbastanza, forse non sono riuscita a comunicare davvero il mio amore, forse non ho fatto tutto ciò che potevo, forse, forse, forse… Il dubbio lacera l’anima, toglie la speranza, rende stanchi e spossati, fino a farci provare compassione per noi stessi.

Nella mia esperienza lavorativa ho visto persone dilaniate e annientate dal senso di colpa. Ma da queste pagine emerge con chiarezza come, con l’ascolto delle emozioni più profonde, con la ricerca di un senso, con la presa di coscienza che non tutto dipende da noi, sia possibile rivedere la luce.

Una luce inizialmente tenue, rarefatta, che con il passare del tempo diventa sempre più luminosa fino a divenire la forza che ci spinge ad affrontare gli istanti, le ore, i giorni: la consapevolezza che, quando la vita sembra strapparci via la nostra stessa carne, se abbiamo saputo amare, possiamo ritrovare dentro di noi l’amato, possiamo scoprire che tutto ciò che prima era condivisione ora è interiorizzato e fa indissolubilmente parte di noi.

È un cammino impervio ed estenuante, che ci può apparire superiore alle nostre forze, ma che deve essere affrontato: per amore verso chi abbiamo perduto, ma in primis per amore verso noi stessi, perché in fondo, quando di fronte allo specchio guardiamo i nostri occhi, ci possiamo rendere conto che “tutto richiede salvezza” (cit.)

(Per altri contributi di Ester Lanzardo su Margutte, cliccare il tag col suo nome)