GABRIELLA MONGARDI.

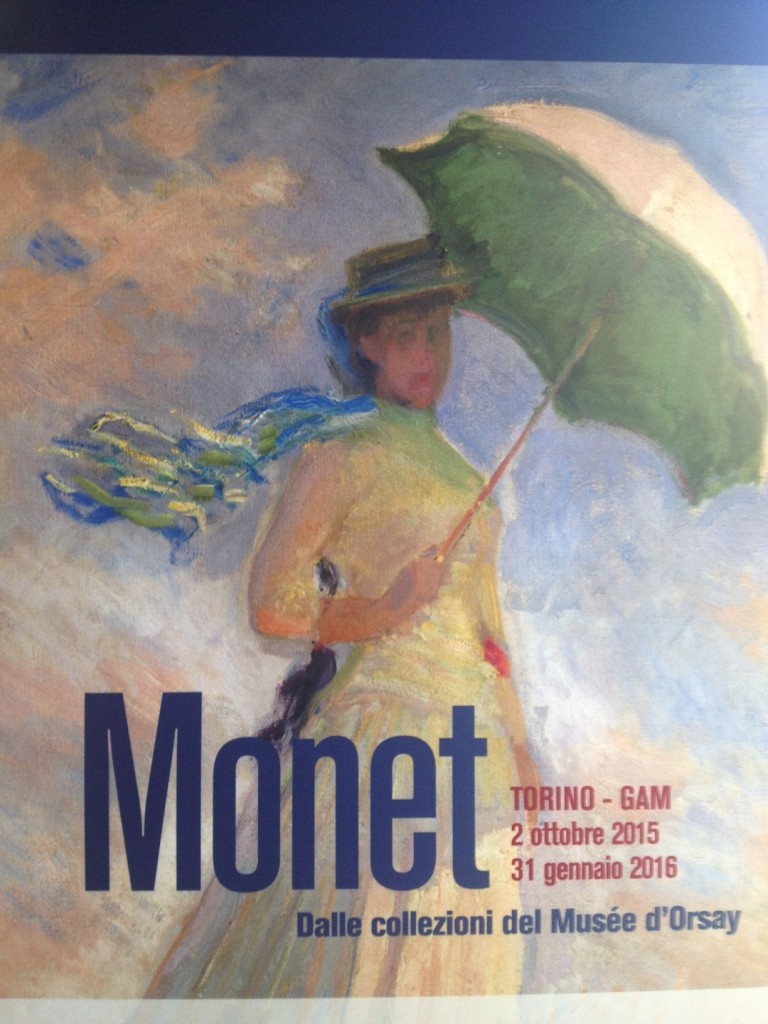

Una mostra, rispetto all’esposizione museale, ha a mio avviso due vantaggi: è “a misura d’uomo”, in quanto presenta un numero limitato di opere, ed è “sensata” perché le opere sono collegate in un percorso che ne favorisce la comprensione e la memorizzazione. La mostra “Monet dalle collezioni del Musée d’Orsay”, organizzata alla GAM di Torino da Guy Cogeval, Xavier Rey e Virginia Bertone, ne è una splendida conferma: raccoglie una quarantina di opere distribuite in sette sezioni, tra il tematico e il cronologico, corredate da puntuali introduzioni e spiegazioni che permettono al visitatore di comprendere l’itinerario creativo di uno dei padri dell’arte moderna, ma non gli impediscono una fruizione più libera e… impressionistica, mossa dal puro piacere di “guardare” e dalle suggestioni provenienti dalle parole del pittore stesso, scritte sulle pareti: «Voglio soltanto rappresentare le mie impressioni davanti agli effetti più fuggevoli»; «Voglio dipingere l’aria, la bellezza dell’aria in cui sono immerse le cose»; «Dipingo in modo diverso da tutti gli altri per esprimere quello che io, io solo, sento»; «Tutti discutono la mia arte e affermano di comprenderla, come se fosse necessario comprendere, quando invece basterebbe amare». Io ho seguito quest’ultima sua indicazione e mi sono ritagliata il mio Monet, il Monet dell’acqua e della neve.  Vale a maggior ragione per un pittore quello che Saint-Exupéry affermava dello scrittore: « Non si deve imparare a scrivere ma a vedere. Scrivere è una conseguenza». L’acqua della Senna è stata forse la prima maestra di Monet, che sulle sue rive è nato (Parigi,1840) e alle sue rive è sempre tornato (Argenteuil, 1871; Vétheuil 1878; Giverny, 1882; Rouen, 1892) e infine vi è morto (Giverny, 1926). L’acqua placida della Senna, che duplicava il paesaggio spezzandone le linee, deve avergli insegnato la frammentazione non solo delle figure, ma delle singole pennellate, e soprattutto la capacità di ‘vedere’ la luce, di assorbirne i mille cangianti riflessi e di impregnarne le sue tele. Se Monet è innanzitutto «un occhio», come voleva Cézanne, è però anche una mano che risponde a quell’occhio con tecnica ineguagliabile e comunica allo spettatore quello sguardo, quel nuovo modo di guardare le cose: straniante, inaspettato, sempre meno “naturalistico” – in una parola, rivoluzionario. La Senna è presente nella maggior parte dei quadri in mostra, a volte fin dal titolo (La Senna ad Argenteuil, La Senna a Vétheuil, La Senna a Port Villez…), ma ne è la musa profonda sempre, come rivelano queste parole: «Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. Insomma, a forza di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che scende, risale, un giorno verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente». Il fiume è il modello sotterraneo anche di “quadri di città” come Rue Montorgueil, 30 giugno 1878 o Un angolo d’appartamento o Le Tuileries. La strada imbandierata a festa, vista dall’alto, in Rue Montorgueil, diventa nelle pennellate concitate di Monet un fiume in piena travolgente, trascinante, a stento contenuto dagli argini, e la stessa fuga prospettica e cromatica si ritrova in Angolo d’appartamento, un controluce con le aspidistrie e gli ulivi in vaso a fare da quinte in primo piano, il pavimento lucido e specchiante come acqua. Le Tuilieries rosate dall’aurora sembrano immerse in una luce d’acquario, sembrano un placido fiume ancora addormentato sotto lo sguardo delle sue sponde alberate. Certo, l’acqua in Monet non è soltanto quella della Senna: c’è il mare ventoso di Normandia che con i suoi guizzi blu-verde-viola riempie il quadro Scogli di Belle-Île fin quasi al bordo superiore, e mescola il suo viola anche al marrone degli scogli, mentre in La casa dei doganieri (chissà se Montale lo conosceva?) il mare verde chiaro, delicato come in una stampa giapponese, si confonde con il cielo trasparente e si oppone alla casa rossa, alta sulla falesia, che vi si affaccia a misurare lo strapiombo. E c’è la neve, la forma invernale, cristallina dell’acqua, che unisce all’inafferrabilità della sua natura il mistero del suo colore, il bianco, il colore più luminoso perché riflette tutta la luce, il più difficile da trasferire sulla tela senza spegnerlo. Monet accetta e supera perfettamente la sfida in La gazza, l’abbagliante quadro che fu respinto al Salon del 1869, per l’apparente assenza di soggetto e il formato, giudicato troppo grande per un paesaggio. Oggi invece noi lo vorremmo ancora più grande, per contenere quel candore senza misura, a cui le forme s’inchinano sfumando in secondo piano: la neve regna sovrana e impone il suo colore anche al cielo, il quadro dipinge il trionfo del bianco e della luce, additandoci la Bellezza assoluta. Ma c’è anche la neve triste della Strada sotto la neve, dove il bianco vira impercettibilmente al grigio attraverso il gioco delle pennellate lievi e frammentate e la strada si fa ruscello gelato; c’è la serie delle vedute di Vétheuil sotto la neve dove si intrecciano i due temi, la Senna e la neve. Ma già in una delle tele di Argenteuil, Regata ad Argenteuil del 1874 l’acqua, identica al cielo, sembrava neve per il prevalere delle pennellate bianche nel dinamismo cromatico del grigio-azzurro, come se il bianco delle vele in gara s’imponesse a tutta la scena. In effetti in Monet il colore bianco acquista autonomia, si svincola dal suo ruolo ‘naturalistico’ di significante della neve per imporre la sua presenza in forme sempre più audaci, in tele sempre più innovative, come I tacchini, Colazione sull’erba, Camille sul letto di morte. I tacchini scatenarono risate folli in occasione della terza mostra impressionista del 1877 – naturale reazione di un pubblico impreparato a tanta scandalosa novità: ma che senso avrebbe quel quadro senza quelle macchie bianche disseminate sulla collinetta in primo e primissimo piano, che relega sullo sfondo la dimora signorile del committente? È l’intreccio dei colori bianco, verde, grigioazzurro, rosso mattone, è il taglio dell’inquadratura a sottrarre questo quadro al suo destino meramente decorativo per farne un capolavoro di ironia… Il grandioso Déjeuner sur l’herbe (1866) si apre a ventaglio sul bianco della tovaglia (e dei piatti), che dal primo piano si prolunga nel bianco del vestito della donna a destra; guizzi bianchi sono i polsini e i colletti degli abiti delle altre figure umane e le cortecce dei platani sullo sfondo; anche qui il contrasto cromatico bianco-verde (luce-ombra) è fondamentale, è la miglior risposta alla Colazione sull’erba di Manet di soli tre anni prima, la risposta di un bambino che con la sua scanzonata grazia liquida il sussiego artificioso dell’adulto… Il bianco torna a essere il colore della neve, ma di una neve tutta simbolica, in Camille sul letto di morte (1879) – una visione onirica, in una nevicata di luce un po’ violacea; nel bianco che riempie vorticosamente il buio della tela si distingue solo il volto con gli occhi chiusi, circondato come da un velo di sposa; e viene in mente una poesia di Emily Dickinson (1874), di cui questo quadro è l’equivalente visivo: «Poiché tu te ne vai / E non tornerai mai / Ed io, per quanto accurata / Potrei perdere la tua Traccia -// Poiché quella Morte è finale, / Per quanto prima sia / Questo istante sospeso sia / Al di sopra della Mortalità…». Il bianco è ciò che ha permesso a Monet di non rimanere pietrificato dalla morte e di congedarsi, dipingendo la moglie per l’ultima volta – gli ha permesso di fissare per sempre con la sua arte, “al di sopra della Mortalità”, l’istante della morte, l’inizio dell’Immortalità.

Vale a maggior ragione per un pittore quello che Saint-Exupéry affermava dello scrittore: « Non si deve imparare a scrivere ma a vedere. Scrivere è una conseguenza». L’acqua della Senna è stata forse la prima maestra di Monet, che sulle sue rive è nato (Parigi,1840) e alle sue rive è sempre tornato (Argenteuil, 1871; Vétheuil 1878; Giverny, 1882; Rouen, 1892) e infine vi è morto (Giverny, 1926). L’acqua placida della Senna, che duplicava il paesaggio spezzandone le linee, deve avergli insegnato la frammentazione non solo delle figure, ma delle singole pennellate, e soprattutto la capacità di ‘vedere’ la luce, di assorbirne i mille cangianti riflessi e di impregnarne le sue tele. Se Monet è innanzitutto «un occhio», come voleva Cézanne, è però anche una mano che risponde a quell’occhio con tecnica ineguagliabile e comunica allo spettatore quello sguardo, quel nuovo modo di guardare le cose: straniante, inaspettato, sempre meno “naturalistico” – in una parola, rivoluzionario. La Senna è presente nella maggior parte dei quadri in mostra, a volte fin dal titolo (La Senna ad Argenteuil, La Senna a Vétheuil, La Senna a Port Villez…), ma ne è la musa profonda sempre, come rivelano queste parole: «Sono costretto a continue trasformazioni, perché tutto cresce e rinverdisce. Insomma, a forza di trasformazioni, io seguo la natura senza poterla afferrare, e poi questo fiume che scende, risale, un giorno verde, poi giallo, oggi pomeriggio asciutto e domani sarà un torrente». Il fiume è il modello sotterraneo anche di “quadri di città” come Rue Montorgueil, 30 giugno 1878 o Un angolo d’appartamento o Le Tuileries. La strada imbandierata a festa, vista dall’alto, in Rue Montorgueil, diventa nelle pennellate concitate di Monet un fiume in piena travolgente, trascinante, a stento contenuto dagli argini, e la stessa fuga prospettica e cromatica si ritrova in Angolo d’appartamento, un controluce con le aspidistrie e gli ulivi in vaso a fare da quinte in primo piano, il pavimento lucido e specchiante come acqua. Le Tuilieries rosate dall’aurora sembrano immerse in una luce d’acquario, sembrano un placido fiume ancora addormentato sotto lo sguardo delle sue sponde alberate. Certo, l’acqua in Monet non è soltanto quella della Senna: c’è il mare ventoso di Normandia che con i suoi guizzi blu-verde-viola riempie il quadro Scogli di Belle-Île fin quasi al bordo superiore, e mescola il suo viola anche al marrone degli scogli, mentre in La casa dei doganieri (chissà se Montale lo conosceva?) il mare verde chiaro, delicato come in una stampa giapponese, si confonde con il cielo trasparente e si oppone alla casa rossa, alta sulla falesia, che vi si affaccia a misurare lo strapiombo. E c’è la neve, la forma invernale, cristallina dell’acqua, che unisce all’inafferrabilità della sua natura il mistero del suo colore, il bianco, il colore più luminoso perché riflette tutta la luce, il più difficile da trasferire sulla tela senza spegnerlo. Monet accetta e supera perfettamente la sfida in La gazza, l’abbagliante quadro che fu respinto al Salon del 1869, per l’apparente assenza di soggetto e il formato, giudicato troppo grande per un paesaggio. Oggi invece noi lo vorremmo ancora più grande, per contenere quel candore senza misura, a cui le forme s’inchinano sfumando in secondo piano: la neve regna sovrana e impone il suo colore anche al cielo, il quadro dipinge il trionfo del bianco e della luce, additandoci la Bellezza assoluta. Ma c’è anche la neve triste della Strada sotto la neve, dove il bianco vira impercettibilmente al grigio attraverso il gioco delle pennellate lievi e frammentate e la strada si fa ruscello gelato; c’è la serie delle vedute di Vétheuil sotto la neve dove si intrecciano i due temi, la Senna e la neve. Ma già in una delle tele di Argenteuil, Regata ad Argenteuil del 1874 l’acqua, identica al cielo, sembrava neve per il prevalere delle pennellate bianche nel dinamismo cromatico del grigio-azzurro, come se il bianco delle vele in gara s’imponesse a tutta la scena. In effetti in Monet il colore bianco acquista autonomia, si svincola dal suo ruolo ‘naturalistico’ di significante della neve per imporre la sua presenza in forme sempre più audaci, in tele sempre più innovative, come I tacchini, Colazione sull’erba, Camille sul letto di morte. I tacchini scatenarono risate folli in occasione della terza mostra impressionista del 1877 – naturale reazione di un pubblico impreparato a tanta scandalosa novità: ma che senso avrebbe quel quadro senza quelle macchie bianche disseminate sulla collinetta in primo e primissimo piano, che relega sullo sfondo la dimora signorile del committente? È l’intreccio dei colori bianco, verde, grigioazzurro, rosso mattone, è il taglio dell’inquadratura a sottrarre questo quadro al suo destino meramente decorativo per farne un capolavoro di ironia… Il grandioso Déjeuner sur l’herbe (1866) si apre a ventaglio sul bianco della tovaglia (e dei piatti), che dal primo piano si prolunga nel bianco del vestito della donna a destra; guizzi bianchi sono i polsini e i colletti degli abiti delle altre figure umane e le cortecce dei platani sullo sfondo; anche qui il contrasto cromatico bianco-verde (luce-ombra) è fondamentale, è la miglior risposta alla Colazione sull’erba di Manet di soli tre anni prima, la risposta di un bambino che con la sua scanzonata grazia liquida il sussiego artificioso dell’adulto… Il bianco torna a essere il colore della neve, ma di una neve tutta simbolica, in Camille sul letto di morte (1879) – una visione onirica, in una nevicata di luce un po’ violacea; nel bianco che riempie vorticosamente il buio della tela si distingue solo il volto con gli occhi chiusi, circondato come da un velo di sposa; e viene in mente una poesia di Emily Dickinson (1874), di cui questo quadro è l’equivalente visivo: «Poiché tu te ne vai / E non tornerai mai / Ed io, per quanto accurata / Potrei perdere la tua Traccia -// Poiché quella Morte è finale, / Per quanto prima sia / Questo istante sospeso sia / Al di sopra della Mortalità…». Il bianco è ciò che ha permesso a Monet di non rimanere pietrificato dalla morte e di congedarsi, dipingendo la moglie per l’ultima volta – gli ha permesso di fissare per sempre con la sua arte, “al di sopra della Mortalità”, l’istante della morte, l’inizio dell’Immortalità.  (apparso originalmente il 13 gennaio 2016) Le immagini dei quadri commentati si trovano sul sito della mostra, http://www.mostramonet.it/ . Per Margutte è più prudente ometterle, onde evitare di incorrere in involontarie violazioni del copyright.

(apparso originalmente il 13 gennaio 2016) Le immagini dei quadri commentati si trovano sul sito della mostra, http://www.mostramonet.it/ . Per Margutte è più prudente ometterle, onde evitare di incorrere in involontarie violazioni del copyright.