SILVANO GREGOLI

Dedico questo racconto a tutti quelli che, almeno una volta nella loro vita, hanno visto la loro morte alla distanza di un pelo.

Dicono: «Mi è proprio andata al pelo!», «C’è mancato un pelo che…», e accompagnano la parola con minuscoli gesti delle dita quasi a drammatizzare la sottigliezza del pelo davanti all’immensità di quell’altra cosa che…

Per i frequentatori della montagna, il pelo presenta connotati più specifici: «La pietra che per un pelo…», «La valanga che per un pelo…», «L’appiglio marcio che per un pelo…»

Il pelo salvifico di questo racconto appartiene alla seconda categoria ma con una variante in più. Si è inserito, nello stesso istante e con la stessa efficacia, tra la vita e la morte dell’autore e quella del suo amico Nevio. Sessant’anni fa.

Onore dunque a questa cronaca tardiva. Sessant’anni dopo.

Luogo e data dell’apparizione del pelo: Gruppo del Marguareis, Alpi Liguri, maggio 1958.

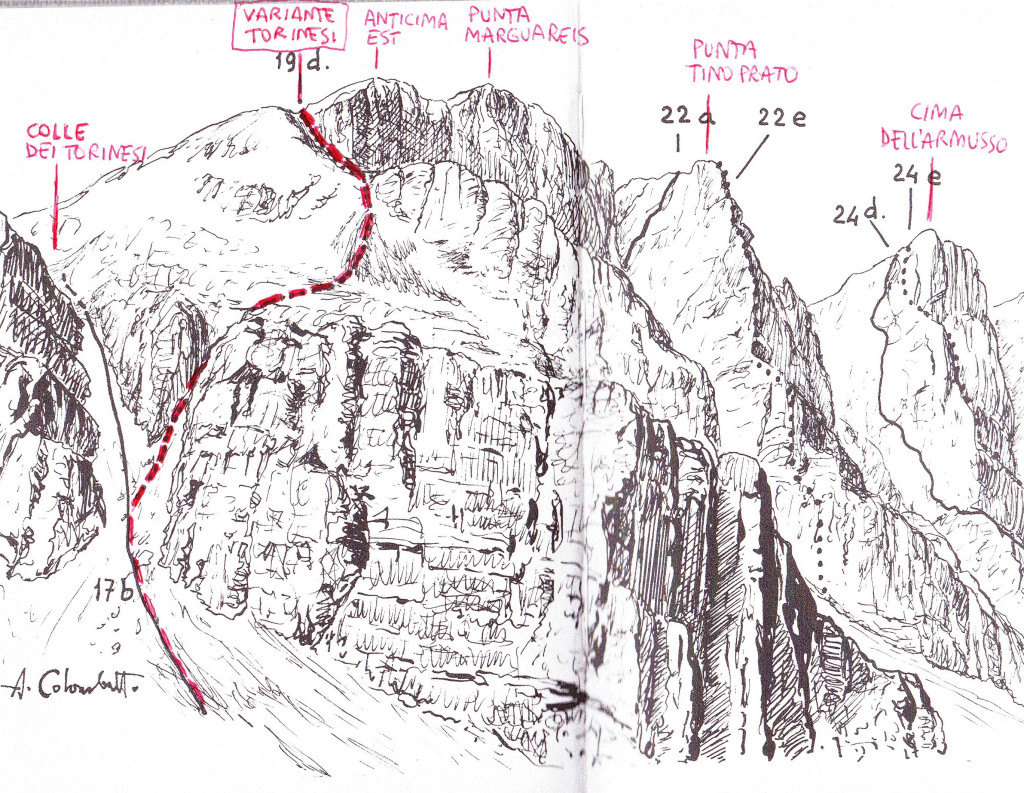

Eventi precursori: nel corso dell’estate 1957, cooptato da un gruppetto di solidi alpinisti del CAI di Mondovì, avevo fatto la “Variante dei Torinesi”. Quella via alternativa per salire in vetta al Marguareis senza pestare neve mi aveva interessato. Ecco qui una breve relazione, a memoria.

Poco sopra l’inizio del Canalone dei Torinesi, nella bastionata di destra si apre un varco. Entrate e cominciate a salire. Non andrete lontano: la china va presto a morire ai piedi di una paretina di 8-10 metri. Di lì, o si torna indietro o si arrampica. Presto fatto: non difficile. Una gattonata quasi verticale ma su roccia buona e molto articolata (mi è stato detto che adesso è tutta ferrata con scalinoni spittati e cementificati… Mah!).

All’uscita della paretina vi trovate in una nicchia di alcuni metri quadrati chiusa tra arcigne pareti da cui si esce grazie a una cengia sulla destra, parecchio ripida e sghemba verso il fuori. La salita non presenta difficoltà se non una continua sensazione di sghembo che vi viene da chiedervi se è storta la montagna o se siete storti voi. Andate su senza particolari riguardi, ma non fate cretinate perché sul lato destro non c’è nessun parapetto e volare di lì significa volare come una pietra sul conoide dei Torinesi, cento-duecento metri sotto (inutile dire che adesso ci sono catene imbullonate alla parete di sinistra).

La cengia continua, non difficile, non elementare, non particolarmente bella, non elegante; anzi, piuttosto plebea nell’insieme. A metà via, la cengia fa un gran curvone sulla sinistra, poi si drizza, si imputtanisce, si restringe ed esce finalmente sulla grande schiena sud del Marguareis. Ecco fatto: la “Variante dei Torinesi” è finita. Tutto lì.

Nel maggio del 1958, cissato di montagna che metà bastava, mi metto in testa di salire la variante dei Torinesi ancora innevata. Magari ci sarebbe saltato fuori una prima. Una prima invernale. Alla Bonatti.

Dovevo trovarmi un socio. Presto fatto: Nevio. Nevio Zanotti, mio coscritto, mio socio di tante altre salite che sarebbero tutte da raccontare (e che racconterò, non dubitate: come quella notte che, arrivati da Norea al Rifugio Mettolo Castellino – 1000 metri di neve gelata – , ci accorgiamo che nessuno di noi due aveva la chiave; e allora, davanti alla porta sprangata, a tirare a pari o dispari su chi doveva ridiscendere a Baracco dal custode e chi doveva invece rimanere lassù ad aspettare al freddo. Ad aspettare al freddo è rimasto lui).

Formata la coppia, chiediamo e otteniamo un appuntamento con gli anziani del CAI di Mondovì: Sandro Comino e Piero Billò in persona. Obiettivo dell’appuntamento: informazioni varie e prestito di n° 1 corda di canapa da metri 30, e di n° 2 piccozze di marca Stubai. Dell’incontro ricordo l’atmosfera abbastanza solenne: ieratico Sandro Comino, flemmatico Piero Billò. In nuce: dovevamo essere prudenti e soprattutto non rovinare corda e piccozze di proprietà del sodalizio. Alla fine della consultazione, con in mano le tre robuste reliquie, vedo ancora Piero Billò dirmi con un velo di preoccupazione: «’N sima a la variante, ij è’l pòst ch’ij sia ‘na curnìs ‘d fiòca dura. Vantrà tajela con la pica1...». La curnìs che aveva negli occhi ce l’avevo anch’io, ma la mia aveva un’aggiunta. Io ci vedevo l’immagine di un ragazzo che mena botte da orbi a una cornice ghiacciata, rompendola in pezzi che volano nell’aria in contro-sole. Il tutto da primo di cordata e con in vita una corda di canapa di proprietà del CAI. Quella era la mia visione, e stava per diventare realtà.

Si parte. Piccozze e corda sono attaccate all’esterno degli zaini come nei film di montagna. Per fare bella figura, quel giorno avevo indossato il mio ultimo acquisto: pantaloni di fustagno biancastro con motivi neri a zampe di gallina, molto apprezzati dai muratori della piana e di cui si diceva che fossero più resistenti del ferro.

Su, su, su. Il sentiero è sgombro di neve quasi fino al laghetto. Poco più in là comincia la neve del canalone. Saliamo per circa venti minuti, poi ci infiliamo nel canale dove nasce la variante.

Eccoci ai piedi della paretina. Cerimonia dell’incordamento. Pronti? Via! Legati uno all’altro per la vita e per la morte.

Partiamo all’attacco della paretina sgombra di neve. Non ci mettiamo molto prima di approdare nella nicchia che segna la fine della scalata in roccia e l’inizio della cengia innevata.

Prima delusione: speravo fortemente di doverla “scalinare”. Da qualche parte avevo letto che la tecnica giusta prevedeva tre colpi di piccozza per scalino: due ai lati e uno dall’alto. Ogni tre piccozzate volava via un tassello di ghiaccio che ti permetteva di mettere il piede. Purtroppo la neve di quel giorno era “facile”. Con un semplice calcio lo scarpone si faceva lui stesso lo scalino. Peccato!

Vado su scalciando, un piede dopo l’altro. Arrivato alla fine della corda, pianto la picca e grido a Nevio di salire. Nevio sale come un gatto. Il coscritto, in salita, è sempre stato una scheggia.

Quanti monotoni tiri di corda? Cinque? Dieci? Quindici?

A un certo punto – all’istante t – la monotonia della progressione è rotta da un evento imprevisto. Alzata la gamba destra, dato il calcio nella neve, spostato il peso sul piede destro e spinta in giù la stessa gamba, mi accorgo subito di un’anomalia: lo zoccolo di neve su cui avevo appoggiato lo scarpone e che avrebbe dovuto rimanere fermo, era invece slittato verso il basso di un buon 50-60 centimetri, lasciando apparire una strisciata di ghiaccio verde tenero, del colore delle foglie in primavera.

In quello stesso istante t perdo il contatto con la realtà che mi circonda. Doveva essere ben ripido da quelle parti perché all’istante t+1 percepisco un urto violento: non ero “scivolato”, ero “caduto” addosso a Nevio, una buona dozzina di metri sotto, e l’avevo sbalzato dalla sua postazione come una boccia sbalza un’altra boccia.

Inutile dire che non avevamo alcuna nozione di cosa fosse un’autoassicurazione, e che le due piccozze – che usavamo come canne per appoggiarci salendo nella neve – erano rimaste infisse esattamente là dove si trovavano all’istante t.

Dopo l’urto, per uno o due secondi non ricordo niente. Ma ormai la dinamica del sistema è scritta: due giovani corpi, privi di ancoraggio e legati a una stessa corda “per la vita e per la morte” si stanno preparando a saettare verso il loro comune destino.

E invece è proprio in quel buio di coscienza che nella nostra linea-destino, ormai teoricamente tracciata, è andato a inserirsi il pelo.

Immediatamente dopo aver sbalzato Nevio dalla sua postazione, la mia coscia sinistra urta la sua piccozza rimasta profondamente infitta nella neve, e la becca penetra nei miei pantaloni di fustagno. Fate i conti delle probabilità: nessuna ferita profonda che taglia l’arteria femorale, nessun taglio degli attributi nei paraggi, nessuna ferita di sorta, niente. Solo un arresto brusco. La piccozza ha retto, il fustagno ha retto. Sono fermo, testa in giù, sospeso alla picca di Nevio da uno straccio di fustagno grazie al quale si è anche fermato Nevio, appeso alla corda venti metri più sotto.

Piego la testa verso l’alto e capisco subito cosa mi sta succedendo. Se il fustagno molla, il video della caduta riprenderà fino alle sue estreme conseguenze. Giro la testa di lato e vedo Nevio là sotto che si sta alzando in piedi. Gli descrivo la mia situazione e gli dico di far passare la corda intorno a uno spuntone. Mi grida che ce n’è uno proprio a qualche metro da lui (immaginate le probabilità). Aspetto qualche secondo: «Nevio, ci sei? L’hai messa la corda intorno allo spuntone?». Una breve pausa, poi: «Ci sono; puoi staccarti». Gli grido: «D’accordo allora? Mi stacco?». «Staccati!» E così, muovendo alternativamente le chiappe verso l’alto, spingendo con le mani e tirando il fustagno, mi stacco.

Vvvssss…! La gravitazione terrestre mi aspira come un aspirapolvere aspira un ragnetto sul soffitto. Due secondi dopo, sento un grande strappo in vita. Ho la testa in su adesso. Mi metto in piedi, vedo le precedenti tracce di salita non lontane da me e mi inserisco nella pista. Poco dopo sono da Nevio che sta recuperando la corda dallo spuntone. «Bravo Nevio! L’hai piantata bene la piccozza! Però… ci è andata proprio al pelo! A tutti e due.»

Raggiungiamo le nostre rispettive piccozze. Io riesco a recuperare la mia passando con circospezione a sinistra della strisciata di ghiaccio verde. Ecco fatto! La corda salvifica (o mortifera, dipende) è nuovamente in posizione di sicurezza: da una vita all’altra, senza ostacoli in mezzo, per la vita e per la morte.

Ancora qualche dozzina di calcioni nella neve ed eccomi al cospetto di una magnifica curnìs. Comincio a menare tremende piccozzate a quel corpo estraneo che vorrebbe impedirci la progressione. Beccati questa! Beccati quella! E mentre meno fendenti, penso con goduria al rapporto drammatico che faremo, la sera stessa, a Sandro Comino e a Piero Billò.

Ragazzi, qui uno ci scherza, ma si è proprio trattato di un pelo. Volete una prova? Ancora adesso, quando io e Nevio, a distanza di sessant’anni da quel mese di maggio, ci incontriamo per caso, vivi e vegeti, per le strade della città, non possiamo fare a meno di parlarne: ancora, ancora e ancora. Ormai il racconto di quell’evento si è cristallizzato nelle nostre memorie. E anche le diverse alternative teoriche: e se Nevio avesse piantato la piccozza nella neve venti centimetri di meno? E se la becca, invece di essere in su fosse stata in giù? O di fianco? E se invece dei pantaloni di fustagno avessi avuto uno di quei pantaloni tecnici che si usano adesso?

Pochi giorni fa gli ho fatto una domanda che non gli avevo mai fatto prima. Volevo sapere cosa era passato nella sua mente in quegli attimi subito dopo il pelo. La risposta è stata senza esitazione: «Ho pensato con sgomento a quando i primi conoscenti sarebbero andati da mia mamma ad annunciarle che suo figlio era morto in montagna».

La penso così anch’io, adesso. Adesso che…

Non a quei tempi. A quei tempi, zuppo di ormoni di ogni sorta, drogato di retorica alpina, accecato d’amore per la Montagna, avevo vissuto la scivolata del piede, la caduta, l’urto, la becca della piccozza, la corda, lo stacco, il volo, lo strappo e la risalita, come un momento, sublime ed eroico, sulla strada della «[…] lotta con l’Alpe, utile come il lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede» (Guido Rey, Alpinismo acrobatico).

Ma quelli erano altri tempi. Un cono gelato al Bar Lurisia lo pagavi venti lire. Per un euro te ne avrebbero dati cento.

____________________________________

1) All’uscita della variante ci potrebbe essere una cornice di neve dura. Bisognerà tagliarla con la piccozza…

(Illustrazioni di Arnaldo Colombatto, Ernesto Billò; foto di copertina di Silvano Gregoli)