FULVIA GIACOSA

L’attività disegnativa di Tanchi non è affatto minoritaria rispetto a quella pittorica sicuramente più nota; solo una piccola parte ha funzione di appunto per opere pittoriche; per lo più essa è creazione autonoma e conclusa che risponde all’inesausta ricerca di avvicinamento alle cose, quelle che costituiscono da sempre il suo universo di vita e d’arte come dimostrano i soggetti costanti negli anni in pittura e nella grafica, motivi ripetuti, variati, ampliati.

Tuttavia, pur nella consonanza dei temi, restano innegabili alcune differenze tra le due attività: se nella pittura domina il pieno compositivo e la stratificazione delle pennellate, nei disegni prevale per lo più un segno sottile immerso nel vuoto del supporto, null’altro che una pagina bianca quasi diaristica ove le forme “nominano” le cose per accenni fondativi così come sgorgano dallo sguardo dell’anima in rapporto di fratellanza segreta con una realtà intimamente vissuta.

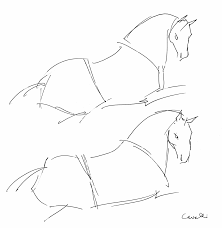

Il disegno di Tanchi è generativo: nell’istante in cui viene alla luce quale sintetica circumnavigazione di una forma – oggetto, natura, figura – la stabilizza in una somiglianza più profonda in grado di vivificare l’astratta spazialità silente del foglio. Interiorizzata, la realtà visiva subisce una svestizione delle sembianze prime per via di linee ricostruttive che dei corpi rendono la nervosità, dei fiori o delle foglie la vibrazione all’aria, dei volatili la forza leggera del moto, dei cavalli lo scatto e il riposo, delle case la struttura più semplice e domestica. L’andamento dei segni e il loro intrecciarsi producono ritmi compositivi pacati o irrequieti ma sempre musicali come se la matita fosse la bacchetta in mano ad un direttore d’orchestra.

Guardando i suoi fogli si direbbe che quei due anni di frequentazione della Facoltà di Architettura, abbandonata per quella di Lettere, non siano passati invano. Gli schizzi dei grandi architetti sono nuclei fondativi del pensiero spaziale nella sua sintesi più efficace e in ciò appartengono alla lingua dell’arte (“L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione” ha scritto Le Corbusier); i disegni di Tanchi ne ripropongono la lucidità strutturale con linee-forza essenziali di cose già esistenti. Essi tradiscono la natura “gentile” di chi li ha posati sul foglio; la grafia di Tanchi è infatti quasi un autoritratto, ha l’eleganza discreta e la sincerità d’un uomo che ama la vita, anche quando matrigna, e di un artista che ha saputo costruirsi una personale grammatica e sintassi espressiva ove il gesto generatore del segno è tutt’uno con la sua sensibilità, esclusiva come una scrittura o una voce. Sovvengono esempi sommi nella storia artistica passata (Cézanne, Matisse, Klee, Braque) per i quali il disegno è luogo d’incontro tra spazio e tempo, ritmo che attraversa il campo visivo unendo esterno (contorno) e interno (struttura).

La varietà dei suoi disegni è infinita: segni a puro contorno tracciati sovente senza staccare la mano in un ductus lineare ritornante scorrono lievi sulla pagina e son quasi un sussurro; plastici nello spessore variato inglobano la volumetria e il moto; ingranditi fino a confondersi con la pennellata privilegiano una resa gestuale; e poi ancora lenti o veloci, puramente grafici o tonali e pittorici. Tanto assortimento al fine di delimitare, indagare, scavare all’interno per tornare alla superficie, in una parola conoscere e, per suo tramite, comprendere, condividere, perdonare, amare.

Così il corpus dei suoi lavori, che sta nella fessura tra riflessione e inventiva, trasloca naturaliter dal reale nei sedimenti della memoria; la non finitudine di tratti esperti, vere promesse di immagini, ci dice che siamo nel territorio della memoria poetica, relazionata a ciò che affascina o commuove, in grado di distillare “un senso sorprendente da ordinari significati”(Emily Dickinson, Questo fu un poeta, J 448).

Non diceva Renoir che per fare un disegno gli potevano bastare anche solo pochi istanti ma che per arrivarci c’erano voluti sessant’anni? I disegni di Tanchi, lungi dall’essere pure esercitazioni stilistiche, colgono i frutti di una lunga e ininterrotta esperienza che fa da timoniere nel condurre la mano.

Oltre a quelli a carboncino, matita, tratto pen, chine colorate stese con penna d’oca – che Tanchi chiama scarabocchi facendo notare anche i pentimenti lasciati a vista – ci sono acqueforti, xilografie su linoleum il cui forte contrasto del bianco e nero ha la nettezza di un timbro, ed anche inusuali sperimentazioni “povere” che fanno pensare al Montale che giocherella con l’arte tra uno scritto e l’altro: Per qualche anno ho dipinto solo ròccoli/con uccelli insaccati/su carta blu da zucchero o cannelé da imballo./Vino e caffè, tracce di dentifricio/ … Composi anche con cenere e con fondi/di cappuccino ( Eugenio Montale, L’arte povera, in Diario del ’71 ).

Case, alberi, fiori, uccellini, cavalli da giostra, farfalle, conchiglie e quant’altro vengono racchiusi in un contorno grafico senza tuttavia presentarsi come pieno contrapposto al vuoto poiché il tratto sicuro e veloce lascia talora qualche impercettibile cesura nella sua sostanziale continuità e pare galleggiare sul foglio traducendo l’intermittenza del ricordo in commossa e ferma visione. I volti, frontalmente icastici come le icone di Bisanzio, sono così ravvicinati alla superficie che par di toccarli; le guance incavate dicono i segni dell’esistere, gli occhi profondi e attoniti interrogano l’incerto futuro. Alcuni autoritratti allo specchio sono così rivelatori che l’autore dice d’essersi visto in essi per la prima volta.

I corpi maschili, sorta di kouroi arcaici che risalgono dall’antica Grecia all’uomo d’oggi, asciutti nell’anatomia quasi tatuata, estendono la stessa scarnificata analisi dei visi alla figura, un lungo tronco che esclude il volto e si ferma sotto le ginocchia: il viso sarebbe “distraente” – dice Tanchi – forse perché l’attenzione è concentrata sulla macchina perfetta della struttura corporea. Ai corpi femminili dedica un segno più tenero ove la carezza dello sguardo si posa su sottili silhouettes: dolci movenze di danza, pose rilassate e raccolte s’alternano ad altre più sensuali che sfiorano appena l’eros dei disegni d’un Rodin, mitigato da un’innata discrezione. Qui la figura è intera, la presenza del viso sottolinea un’attenzione più psicologica che anatomica, le linee del corpo con il loro movimento lento richiamano le intime raffigurazioni di certe lekythoi classiche a fondo bianco.

Le composizioni più complesse, solo limitrofe al genere del “paesaggio” perché prive di finalità descrittive o impressionistiche, sono tracce di percorsi intrisi di malinconia, inquietudine o letizia. L’esprit de geometrie sposa l’esprit de finesse: l’assoluto razionale della forma si arricchisce del relativo intuitivo ed emotivo.

L’intero operare dell’artista spinto all’arte da un profondo bisogno interiore appartiene ancora per nostra fortuna alla sapienza artigiana elevata a superba espressione formale. Condizione necessaria per il suo lavoro è stato allontanarsi dai fragori e scegliere di tornare nel microcosmo della natia Ceva. Mi sembra che valga per Tanchi l’affermazione di Melotti “Trovato il proprio linguaggio, l’artista si trova libero dalle fatiche dell’avanguardia”. Certo nella dimora di famiglia egli ha traslocato esperienze, stimoli, conoscenze, ma nulla di tutto ciò ha intaccato le sue naturali inclinazioni e le conseguenti scelte formali. Qui, nei silenzi domestici risuonano voci conosciute che promettono protezione e rendono meno arduo confrontarsi con le ragioni stesse dell’esistere.

Sorretto da un umanesimo – oggi purtroppo quasi del tutto estinto – e da una calibrata dose di ironia, Tanchi sa vedere il mistero del tutto nelle cose che lo circondano e tradurlo in un’arte colta ricercata elegante eppure apparentemente così naturale e spontanea.

(apparso originariamente sulla rivista “Studi Monregalesi”, anno XXIII – n° 2 – 2018)