di SILVIA ROSA

Era il 2010. Avevo da poco pubblicato il mio primo libro di versi e la casa editrice mi aveva fornito un elenco di poeti e critici letterari a cui spedirlo, per ricevere un eventuale parere. Arrivata al fondo della lista mi restava solo un nominativo a cui inviare la mia raccolta fresca di stampa, ma in tutta onestà avevo paura a sottoporre il mio lavoro al giudizio di quel critico e poeta così importante: il suo nome mi incuteva tanta soggezione che passò un bel po’ di tempo prima che mi facessi coraggio e andassi alla posta col mio librino da spedire. Non potevo immaginare, allora, come quel pacchetto giallo ocra imbucato senza nessuna aspettativa e tanta preoccupazione, potesse diventare l’incipit della storia di un bellissimo incontro, di quelli che regalano conforto e arricchiscono lo spirito, di cui essere grati per sempre, da custodire senza svelarne troppo i dettagli, come uno di quei segreti infantili per cui all’improvviso si sorride al solo pensarci.

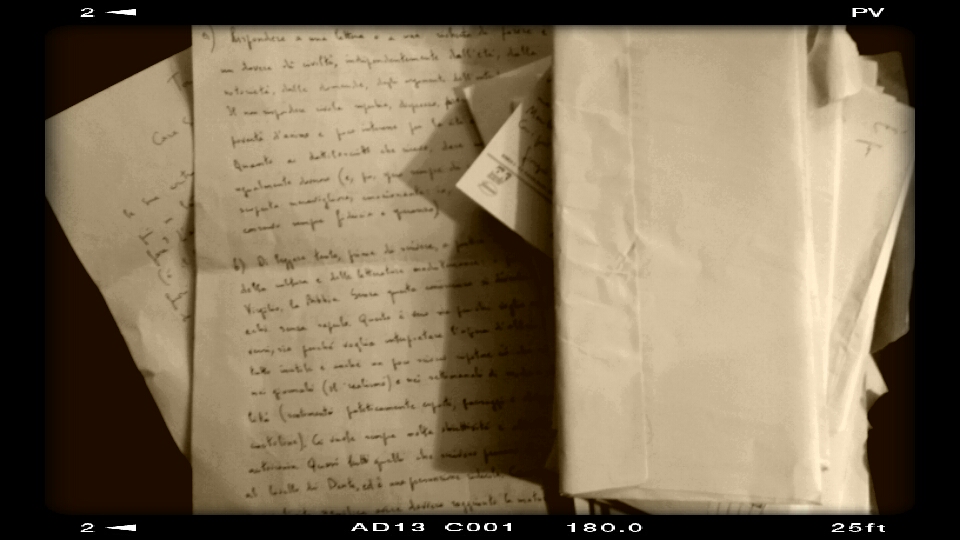

Il critico e poeta in questione era Giorgio Bàrberi Squarotti: l’unico che, fra tutte le persone a cui avevo indirizzato il libro, mi rispose con una lettera dall’elegante calligrafia snella, che nuotava verso la punta più alta del foglio bianco. A quella lettera ne seguirono altre e iniziò tra noi una corrispondenza epistolare animata e intima. Io gli scrivevo dei miei affanni, delle mie inquietudini, delle difficoltà che attraversavo in quegli anni e puntuale, dopo qualche tempo, giungeva la sua risposta: le sue parole, affettuose e comprensive, a volte severe, sempre schiette, essenziali, oneste, erano spesso altrettanto dolenti, ma ricolme di speranza e di saggezza. Nonostante le differenze, di età e di cultura soprattutto, ho sentito da subito di essere compresa e riconosciuta da quell’uomo mai visto di persona, che si manifestava solo attraverso la colomba di una pagina. L’infanzia messa a nudo: esattamente lì è avvenuto il nostro incontro, rimbalzando un racconto teso e sofferto da parte di entrambi, e poi il silenzioso accordo di non ritornare più sulla questione, e di nuovo la poesia e la scrittura al centro di un discorso che si interrompeva qualche volta anche per mesi, e riprendeva come se non fosse passato nemmeno un giorno. “La vita è infinitamente breve, anche se a volte dura decenni. L’unica cosa da fare è cercare di trascorrere ogni giorno con qualche gioia, qualche necessità, qualche difficoltà, i rischi e i guai che comporta, l’appassionata speranza“, mi scriveva il professore (io ancora oggi lo chiamo così, anche se non sono mai stata una sua allieva e non ho mai assistito a una sua lezione ‒ e quanto invece mi sarebbe piaciuto farlo) in una lettera del maggio del 2011, e nello stesso mese, l’anno successivo, la vita davvero sorprese entrambi con una gioia assolutamente inaspettata, che lui riassunse poi con queste parole: “capita, ogni tanto (forse più frequentemente di quanto non ricordiamo), il fatto non necessario, la ventura inimmaginabile, lo scatto di felicità: bene, oggi questo è accaduto, con l’incontro nel mezzo del frastuono e della confusione del Salone del Libro. L’incontro, proprio perché imprevedibile, è stato davvero mirabile e allegro“. Se non l’avessi vissuto sul serio, io stessa avrei faticato a crederlo possibile, un incontro così: la prima volta che io e il professore ci siamo conosciuti di persona, è stato senza appuntamento, senza preavviso, ci siamo ritrovati accanto, lui era allo stand della sua casa editrice, io allo stand della mia, attigui, nel chiasso di un sabato pomeriggio di fiera. Lui non sapeva chi fossi, io invece l’avevo riconosciuto per via delle immagini pubbliche che lo ritraevano, disseminate nel web, su riviste e libri, ma mi sembrava così impossibile ritrovarmi al suo fianco tra tutta quella gente, che avevo finito per convincermi di aver preso un abbaglio, che non fosse davvero lui. Quando finalmente mi decisi a salutarlo esordii timidamente con un: “mi scusi, lei è il professor Giorgio Bàrberi Squarotti?”.

Dopo quel primo fortuito incontro, ci siamo rivisti in altre occasioni e in luoghi diversi: una volta anche a Monforte, il paese delle Langhe da lui tanto amato, che mi aveva sempre descritto come luogo incantevole, un rifugio in cui perdersi nella contemplazione della natura, “perché infinitamente belle sono le colline, i boschi, i vigneti, animali, nuvole. Sono doni […], sono la risposta agli acciacchi, agli errori, alla banalità e alla stoltezza delle mode e della quotidianità d’oggi“. Io ricordo con particolare emozione l’appuntamento allo storico bar Elena di Piazza Vittorio, a Torino, un pomeriggio di tarda primavera, perché in quella circostanza domandai al professore, non senza tutto il mio solito corredo di paure e insicurezze, se volesse leggere il manoscritto del mio secondo libro in corso di stampa e dirmi che cosa ne pensava e poi magari scrivere una piccola nota (proprio così, gli dissi, piccola, giusto due parole), nel caso gli fosse piaciuto. Non ci speravo quasi nella nota, e invece lui mi comunicò poco dopo, da Monforte, dove stava trascorrendo come sempre l’estate, che aveva letto il testo, gli era piaciuto e avrebbe scritto una prefazione, con la sua macchina da scrivere che era un vero cimelio da museo (e quando, tempo dopo, si sfasciò definitivamente, me lo fece sapere con rammarico in una lettera, come fosse la fine di un’epoca) e quello che mi colpì fu che mi chiese entro quando ne avevo bisogno, ché non voleva lasciare ad aspettare l’editore e me, lui, uno dei più grandi critici del Novecento.

Il giorno della presentazione del libro di cui aveva firmato la prefazione, il professore era lì con me, e c’è stato molte altre volte in questi anni, anche se non di persona, ma nell’eco delle parole di cui mi ha fatto dono, quando ho scritto qualcosa di nuovo, quando ho raggiunto un traguardo importante, quando invece non ce l’ho fatta, quando ho pensato di smettere di scrivere. Di tutte le sue lettere ne rileggo di tanto in tanto una in particolare, per la lucidità di questo passaggio: “Scrivere è un privilegio: credo che non si debba peccare di hybris, chiedendosi se la propria scrittura vale più o meno di altra o se è grande o no. Necessario è andare avanti, compiendo il proprio dovere di rispondere alla vocazione. Il sogno è l’infinita ombra del vero (come dice il Pascoli), cioè tale è la poesia. Conquisti qualche serenità: e non dimentichi tempo e spazio e vita quando scrive.”

La vita in questi anni ha subito un’accelerazione e mi è parso che imprimesse una curvatura al tempo. Il tempo, prima, me l’ero sempre figurato come una freccia sicura e dritta scoccata quasi verso l’infinito. Poi però, in questa virgola di giorni moltiplicati per più di un lustro intero, ho visto accumularsi tutte le parole scritte in quelle lettere, le cartoline spedite anche dall’altro lato dell’emisfero, le poesie e i libri in un allegro andirivieni, le notizie buone e quelle cattive, le telefonate brevissime, le visite nella casa di via Duchessa Jolanda, le malattie, i lutti, i silenzi, la distanza, una piantina dai fiori rossi regalo d’autunno, e in ognuna di queste cose riflettersi la vastità celeste di uno sguardo senza età, che osserva con indulgenza e acume il mondo appannarsi lento. Ho sentito che è un’enormità quanto un incavo di pochi anni può racchiudere, ma anche divorare con la bocca dell’oblio, un risucchio di vuoto in cui se non si fa attenzione, se non si pratica la riconoscenza e non ci si prende cura dell’alfabeto della memoria, tutto finisce e si sgretola come non avesse mai avuto luogo.

Nel secondo anniversario della morte del professore (avvenuta il 9 aprile 2017), ho deciso di raccontare la storia di questo incontro perché non perda i contorni sfumando via, e poi perché vorrei che il volto di un uomo che stimo profondamente si illumini di luce inedita in questo ritratto che mi auguro restituisca tutta la profondità e la grandezza, la generosità e l’ironia che lo animano. In un’occasione il professore mi scrisse: “Pretendere che le cose vadano bene secondo il proprio intento è un bell’esempio di hybris. Il mondo è imperfetto, fin dall’inizio della Genesi. È una gioia se spesso qualcosa va abbastanza bene.” Io vorrei per una volta che tutto invece fosse perfetto, che il tempo si fermasse, che ogni parola restasse al suo posto e fosse per sempre lì ad attendermi. Un giorno vorrei poter scrivere anch’io, con la saggezza conquistata e il cuore limpido “Ho trascorso troppi anni difficili […] per non aver esercitato pazienza, tenacia e, dopo, ironia e distacco (che mi portano alla speranza e alla sicura durata dell’amore della vita)“. E sopra ogni altro desiderio vorrei che l’appassionata speranza non mi abbandonasse mai.

(1- CONTINUA)

L’articolo è comparso per la prima volta sul blog Perìgeion

QUI la seconda parte.