GABRIELLA MONGARDI

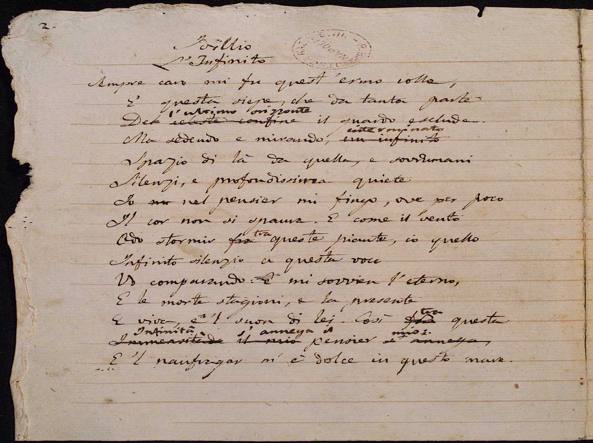

Quest’anno compie 200 anni uno dei testi più alti – e più famosi – della poesia italiana: L’infinito, scritto da Giacomo Leopardi a ventun anni, nel 1819.

Margutte, nel suo piccolo, per celebrarlo prova a fare come lui: compara. Non certo quello / infinito silenzio a questa voce, ma il testo italiano di Leopardi con le traduzioni in tre lingue europee (che sono riportate nelle rispettive pagine della non-rivista). E ne scopre delle belle: ad esempio, che i francesi non rispettano il numero dei versi dell’originale (gli inglesi e i tedeschi sì), e che nella traduzione inglese di Townsend e in quelle tedesche (di Rilke e di Enzensberger) c’è un gravissimo travisamento del senso del testo italiano, non giustificato da nessuna “ragione poetica”…

Anche se “la poesia è ciò che va perso nella traduzione” (Robert Frost), non si vuole qui dare un’ulteriore dimostrazione dell’intraducibilità di una lirica, ma evidenziare la natura intimamente asintotica del processo traduttivo, il suo infinito approssimarsi senza mai arrivare a toccare, a “coincidere” col testo di partenza, e perciò la sua inesauribilità, il suo tendere a una perfezione costituzionalmente irraggiungibile. Mestiere improbo e ingrato, quello del traduttore di poesia, ma indispensabile per mettere a disposizione di chi non parla una lingua le opere d’arte scritte in quella lingua; fonte di inevitabile frustrazione, ma insieme altissima lezione di umiltà: una traduzione non è mai perfetta, ma sempre perfettibile; il traduttore non è mai arrivato, ma sempre in cammino – in questo simile allo scienziato, che sa che la sua teoria, la sua spiegazione di un fenomeno naturale sarà prima o poi soppiantata da un’altra più precisa, più aderente all’oggetto, più esaustiva.

La prima cosa ad andare perduta, nella traduzione di una poesia, è l’aspetto fonico-ritmico del testo di partenza: a questo bisogna rassegnarsi a priori, data la diversa “sonorità” delle lingue, e per questo bisognerebbe almeno saper leggere tante lingue, per percepire la musicalità dei versi anche senza capirne il significato. Il traduttore-poeta può ricorrere a figure di suono e metriche nella lingua d’arrivo, per ricordare che la sua non è una versione in prosa, ma non deve per questo allontanarsi dalle immagini e dal senso del testo di partenza, di cui è al servizio. Anche la fedeltà sintattica all’originale dovrebbe essere massima, per lo meno nel rispettarne la divisione in periodi e la punteggiatura. E ovviamente la struttura strofica.

Bonnefoy distribuisce invece i diciotto versi della sua traduzione francese in due strofe, mettendo così in rilievo la bipartizione interna dell’idillio leopardiano tra infinito spaziale e infinito temporale. La sua più che una traduzione si direbbe un commento, quasi una spiegazione: i “sovrumani silenzi” diventano “silenzi come l’umano in noi non ne conosce”, la “profondissima quiete” “una quiete non si può più profonda”, “ove” viene trasformato in “uno di quegli istanti in cui”. I periodi restano quattro come in Leopardi, ma i due gerundi del quarto verso vengono resi con due indicativi, sicché il “Ma” viene a riferirsi ad essi (“Ma mi siedo e lascio vagare i miei occhi”), anziché a “mi fingo”, con una rovinosa distorsione dell’antitesi e del senso complessivo: la contrapposizione in francese non è tra la “chiusura”, l’esclusione prodotta dalla siepe e l’apertura mentale su spazi interiori, come in italiano, bensì tra il “caro” (ripetuto due volte) e il sedersi – cosa che semmai sarebbe una conseguenza. Ma anche a intendere il Mais in senso concessivo (“la siepe impedisce di vedere, ma io mi siedo lo stesso”), si perde il rapporto di causa/effetto: la siepe a Leopardi è cara proprio perché “da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”… Un altro scostamento dalla sintassi leopardiana si ha negli ultimi tre versi, dove “immensità” e “naufragio” vengono isolati in frasi nominali seguite da una relativa, e viene meno il dinamismo dell’infinito “naufragare”.

La versione di Bonnefoy ha il fascino del ritmo – disteso, fluente e trascinante: sembra che il poeta francese si sia lasciato guidare soprattutto dall’orecchio musicale, che lo ha portato a inanellare endecasillabi e settenari, disseminati qua e là di rime e assonanze (colline / ultime, haie / effraie), per riprodurre in qualche modo la “dolcezza” di questo progressivo sprofondare nell’infinito.

L’altra traduzione francese (anonima, ma si presume del gestore del sito) si mantiene invece fedelissima al testo italiano, a cui aderisce con tutta la naturalezza consentita dalle due lingue-sorelle, sia per quanto riguarda la morfologia che la sintassi che il lessico. Lo scarto più vistoso è al v.8, dove la cesura leopardiana diventa un a capo, e un nuovo verso inaugura la sezione dedicata all’infinito nel tempo. Si perdono le inversioni e i forti enjambements leopardiani tra nome e aggettivo, ma il testo leopardiano rimane perfettamente riconoscibile nel suo susseguirsi di immagini e di suoni.

Lo stesso pregio ha la versione inglese di Jonathan Galassi, che cade in una sola imprecisione aspettuale, quando interpreta il durativo “vo comparando” come un ingressivo: “comincio a confrontare”. In compenso, riesce a bipartire il verso 8 come Leopardi, evidenziando addirittura la pausa sintattica con una rima interna (fear / hear). Galassi cerca anche di conservare gli endecasillabi (alternandovi però qualche settenario) e alcuni enjambements (sei su dieci); mantiene i gerundi (sitting and gazing), ma riduce il leopardiano “io nel pensier mi fingo”, che sottolinea l’attività della mente nel “forgiare” le sue visioni, a uno statico in my mind’s eyes; per contro trasforma in frase subordinata (how it sounds) il complemento nominale “il suon di lei”. Molto felice la resa di “stormir” con il similmente onomatopeico stir e la scelta di foundering (“naufragar”), che rende bene l’idea dell’affondare, sottolineando la fisicità dell’atto; splendida poi l’introduzione della rima baciata dei due versi finali.

La traduzione ottocentesca di Townsend è invece rovinata dal fraintendimento della frase “Ove per poco / il cor non si spaura”, che diventa and for a moment I am calm, perché non viene riconosciuto il valore pleonastico del non. A parte questo, presenta frequenti inversioni sintattiche (normali nel linguaggio poetico ottocentesco, sia in italiano che in inglese) e mantiene alcuni enjambements “forti” (rest / Profound; through / These trees). È evidente inoltre la tendenza a integrare il testo leopardiano, quasi a chiosarlo: il traduttore aggiunge “assorto” al v. 4 e “lamentosa” al v. 9 (detto della voce del vento); anche la stagione presente “emette i suoi lamenti” (v.13). Subito dopo, si sente in dovere di specificare che il pensiero “vagando” annega.

Lo stesso travisamento inficia le due traduzioni tedesche benché d’autore, e che autore (Rilke e Enzensberger)!

Rilke “tradisce” gratuitamente l’originale leopardiano anche nella suddivisione dei periodi (sempre che la punteggiatura del testo trovato in rete sia quella originale): inserisce infatti un punto fermo dopo la “profondissima quiete” (che in tedesco diventa un sublime superlativo semantico, anziché morfologico: Ruhe vom Grunde der Ruh, quiete dal fondo della quiete), quando avrebbe benissimo potuto lasciare il punto e virgola. In Leopardi la suddivisione in periodi è funzionale alla struttura dell’idillio: il primo (vv. 1-3) corrisponde al prologo; il secondo e il terzo (vv. 4-8 e 8-13) costituiscono il corpo centrale, sviluppando rispettivamente il tema dell’infinito nello spazio e nel tempo; l’ultimo periodo (vv. 13-15) rappresenta l’epilogo dell’ “avventura dell’animo” cantata dall’idillio. In Rilke invece i periodi diventano sette, e i punti fermi posti dopo mit jener endlosen Stillheit e den Übermass sono a mio avviso ingiustificati. Altri “tradimenti” sono perlomeno molto suggestivi, come l’enjambement introdotto tra einsame e Hügel (“ermo colle”) e la trasformazione di “da tanta parte dell’ultimo orizzonte” in “dal lontano riposare sopra dei cieli” (vom fernen Aufruhn der Himmel).

Quella di Enzensberger sembra invece più una libera parafrasi in prosa che una traduzione poetica, anche se il testo è distribuito in 15 righe, come i versi dell’originale. Anche lui non rispetta la sintassi leopardiana, raddoppiando addirittura il numero dei periodi, ed evoca un’atmosfera decisamente onirica, visionaria (ins Traümen gerate ich), sottolineando la superiorità del mentale sul reale: gli “spazi interminati” diventano weitere Raüme, als die da draußen liegen (“spazi più ampi di quelli che giacciono là fuori”); i “sovrumani silenzi” e la “profondissima quiete” si unificano in eine Ruhe, die mehr als Menschenruhe ist (una quiete, che è più che quiete umana). E verso la fine ci regala una vera perla poetica: la traduzione di “immensità” con Uferlosen, letteralmente “senza sponde”. Merito del traduttore, o della lingua tedesca?

Notava nel 2012 il filosofo belga Michel André in un suo articolo su Books, Le Leopardi de Pietro Citati: «Le poesie di Leopardi sono molto difficili da tradurre perché, in ragione della sua familiarità con i procedimenti della poesia antica e classica, di Petrarca e di Tasso, in lui quell’ “esitazione tra suono e senso” di cui parla Valéry si prolunga più efficacemente che in qualsiasi altro poeta moderno; ma anche, paradossalmente, a causa dell’uso deliberato che fa del vocabolario corrente, di quelle che lui, contrapponendole ai “termini”, chiama “parole”: parole semplici, veicolate dall’uso e portate dalla storia, piene di connotazioni e di significati latenti, che sono difficili da rendere in un’altra lingua». Beati quelli che sanno l’italiano, dunque…