GIUSEPPE PRIALE

Mentre una campana tace sulle macerie di una chiesa di Mondovì,

un gallo canta su quelle di un casolare di Prea

Quando il cerchio della vita si avvicina alla sua chiusura, la vecchiaia inclina sempre più verso l’infanzia, fin quasi ad identificarsi in essa. Così il nonno, che tiene per mano il nipotino, sembra dar mano a se stesso, al bambino che era, al “fanciullino” interiore, che si fa sentire specialmente quando intorno i silenzi si fanno sempre più frequenti e i vuoti più numerosi. I ricordi infantili allora diventano parole, sentono il bisogno di venire alla luce del sole che volge al tramonto, quasi avessero paura di finire nel “nulla eterno”. Si comportano un po’ come quei fiumi carsici che gorgogliando tornano in superficie prima di annullarsi nell’immensità del mare. Sembrano farfalle che, liberate dallo spillo con il quale l’entomologo interiore le ha tenute per tanti anni prigioniere nella teca della memoria del cuore, riprendono vita e volano in cerchio come garrule rondini prima di partire per paesi lontani. Chiedo pertanto un po’ d’indulgenza, se questo bambino, quasi ottuagenario, superata con difficoltà la barriera della riservatezza, sente il bisogno di staccare alcune tesserine dalla sua piccola storia infantile e cerca di inserirle nel mosaico della Grande Storia, quella che riguarda la Resistenza vissuta nell’Occitania della sua Alta Vall’Ellero, quella che gli è entrata in casa all’improvviso dopo l’8 settembre 1943.

È risaputo che durante la Resistenza qualche illegalità è stata commessa; sicuramente però con l’attenuante dello stato di necessità. Erano quindi frequenti i furti di quadrupedi di varia grandezza, di pennuti specialmente. Erano praticati il bracconaggio, la manonera, cioè il commercio clandestino di prodotti soggetti al controllo statale (tipo sali e tabacchi). Così anche mio padre non pensava di fare cosa tanto illegale quando andava a pesca di frodo e a mani nude, spinto dalla necessità di sfamare una nidiata di quattro bambini dai due ai cinque anni di età. Ricordo che un giorno d’estate portò anche me a pescare in Ellero. Non so se ero io a voler sempre andare con lui quando usciva di casa per qualche incombenza o se era lui a volermi con sé come “salvacondotto”, utile, se non vitale, durante il turbolento periodo della Resistenza, che a Prea aveva un’importante base operativa con i partigiani della 3^ e 5^ Divisione Alpi. Quel giorno, dopo vari e infruttuosi tentativi di pesca lungo le sponde bagnate dalle gelide acque del torrente, giungemmo ad un grande gorgo, nero da far paura per la profondità dell’acqua e per la folta vegetazione attorno, chiamato infatti, in occitano del Chié, Guřg Niřùn (dal lat. GURGUM NIGRUM). Ad un certo punto mi misi ad urlare vedendo mio padre scomparire nel punto più profondo dell’orrido gorgo. Mi calmai soltanto quando riemerse trionfante con un’enorme trota afferrata per le branchie che gli facevano sanguinare le mani. Una trota che in passato, nei discorsi dei pescatori a canna, era diventata leggendaria quanto il mostro del lago di Lochness. Portata a casa con la coda che usciva fuori dallo zaino di tela grigia, naturalmente ricevette la visita di molti curiosi e, penso, anche di qualche invidioso. Come sia finita non ricordo. Molto probabilmente in padella come altre più modeste consorelle. Non finì sicuramente in un museo come fenomeno ittico dei nostri torrenti, immersa nella formalina dentro una vasca di vetro. Non ricordo l’odore della sua frittura, né il suo sapore, né gli apprezzamenti di rito nei suoi riguardi, né i complimenti a chi l’aveva pescata e a chi l’aveva cucinata. Mangiare di quella trota fu per me una cosa troppo normale per serbarne memoria. Ricordo invece molto bene il terrore da me provato al gorgo e il gesto di trionfo per la vittoria riportata su quel mostro acquatico da mio padre, considerato da me, da quel momento in poi, un uomo di grande coraggio, che però qualche mese dopo gli fu fatale.

Quello della trota gigante è uno dei tanti ricordi, legati a mio padre, che ho voluto tirar fuori dall’archivio segreto della memoria del cuore per rendere testimonianza del coraggio con cui mio padre scelse, fin da subito, di stare dalla parte della Resistenza e dei suoi valori. Di tanti ricordi, compresi fra il ’43 e il ’45, solo tre però hanno date ben precise. La prima è stata recuperata per me dal prof. Gian Mario Bologna dall’Archivio Storico della Resistenza di Cuneo; la seconda e la terza dai registri comunali dei decessi.

Risulta infatti che era il 9 dicembre 1944 quando noi bambini alle ore 12 , appena usciti dall’asilo, ci fermammo sul sagrato della chiesa ad ammirare estasiati uno spettacolo straordinario. Sul Pian della Tura, non ancora innevato, venivano giù dal cielo color cobalto, lentamente dondolando, giganteschi “bucaneve”. Erano paracadute lanciati (per la prima volta in pieno giorno, dopo altri nove lanciati di notte durante tutto il ’44) dagli Anglo-Americani per rifornire, di materiale bellico e di generi alimentari, i partigiani che operavano in Alta Vall’Ellero e Alta Val Maudagna. Mio padre proprio in quei giorni si era unito a loro per non finire un’altra volta al “palo” perché amico dei “ribelli”, dei “banditen”, ai quali era solito aggiustare le scarpe e permetteva loro di ascoltare Radio Londra all’apparecchio di casa. Ma già il 12 dicembre cadeva sulle montagne della Val Maudagna durante un conflitto a fuoco tra partigiani e nazifascisti esattamente 3 giorni dopo il lancio dei giganteschi “fiori bianchi”, che sicuramente mio padre avrà visto, dall’altra valle, come doni mandati dalla Provvidenza ai partigiani combattenti, ma anche come onoranze, mandate dal Cielo, a quelli già caduti, resi giusti dal sacrificio compiuto in nome della divina Libertà. Ma purtroppo il mostro della guerra ebbe la meglio su mio padre, sebbene questa volta si fosse armate le mani per affrontarlo. Un mostro infernale che, dopo ogni conflitto, rimane sempre il solo vincitore, come il biblico Leviatano degli abissi marini. Infatti, uno dopo l’altro, i componenti della mia famiglia finirono tutti nelle fauci dell’insaziabile Moloch. Dopo mio padre, cadde il 2 settembre 1945 anche mia madre, colpita dal tiro incrociato di due “cecchini”, due spietati fratellastri, Tifo e Paratifo, rimasti in paese a compiere le ultime rappresaglie di retroguardia di una guerra ormai conclusa. Ai quattro superstiti, simili a sbandati, non rimase che la “diaspora”, quella però senza ritorno. Anche la casa , che sapeva ancora di calce e di vernice, chiuse gli occhi e rimase muta come una tomba. Nonna Margherita (già vedova a 29 anni della Prima Guerra Mondiale e con quattro figli, madre di mia madre e di quella di Giuseppe Basso, presidente e fondatore della nostra Associazione Nusèč dëř Chié) non ebbe più il coraggio di mettervi piede e neppure di guardarla. Tutte le volte che doveva passare sotto quelle finestre chiuse come gli occhi di una morta, chiudeva anche i suoi prima di abbassarli a terra per nascondere il pianto a coloro che incontrava. I quattro teneri virgulti, sradicati dal loro ceppo dal turbine della guerra, furono dispersi ai quattro venti. Mio fratello di sei anni andò a vivere con i nonni di Roccaforte; io di cinque con nonna Margherita di Prea; le due sorelline di tre e quattro anni finirono, non so per quale sciagurata decisione, in un orfanotrofio, dove rischiarono di morire di tristezza e di fame. Infatti le compagne più grandicelle sovente ghermivano dal loro piatto il cibo della misera mensa o rubavano dai loro armadietti le cibarie che i parenti portavano loro quando andavano a trovarle. Certe volte le poverine, spinte dalla fame, andavano nel pollaio a rubare a loro volta il granoturco alle galline, ma non le uova dai nidi, posti, per loro sfortuna, troppo in alto. La più giovane porta ancora evidenti sulla fronte i segni delle ferite di quando cadeva per debolezza dovuta alla denutrizione. Ecco le sofferenze che le mie sorelle hanno dovuto patire in quella “casa di pena”, dove il pallore del loro viso veniva camuffato con una “pennellata” di rosa ottenuta con qualche energico buffetto sulle gote smunte prima di essere condotte alla presenza dei parenti in visita. In altre occasioni però erano schiaffi sonori a tingere di rosa le loro faccine: colpevoli, le poverette, di chissà quali gravi mancanze ( colpevoli, forse, ma senza attenuanti per lo stato di necessità, del furto di granoturco alle povere galline). Per fortuna, dopo due anni, arrivò anche per loro la liberazione, portata da due coppie di sposi senza figli che le adottarono, infliggendo però loro un’altra dolorosa separazione.

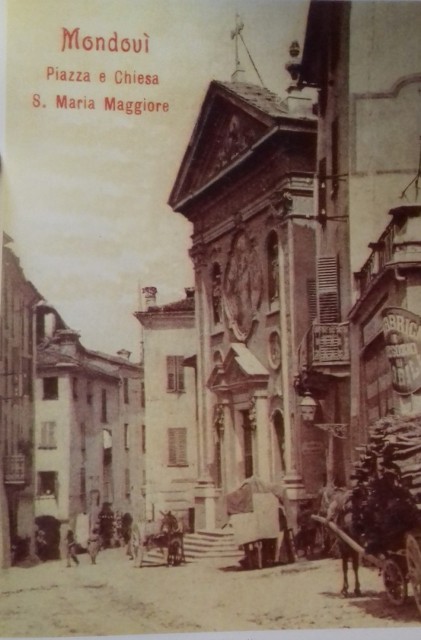

Queste sono le macerie del cuore, quelle che non si vedono, ma bruciano ancora sotto la cenere del tempo, né da esse può rinascere ciò che è andato distrutto. Dalle macerie materiali invece sono ancora rinate case, palazzi, grattacieli e chiese, come per esempio quella di Santa Maria Maggiore di Mondovì, anche se dopo 50 anni ed una gestazione di 10. Il caso volle che, all’età di cinque anni, io mi sia trovato davanti a quelle rovine sovrastate da una grande campana, rimasta in perfetta posizione di quiete come per proteggerle. Perché fossi a Mondovì e con chi, non saprei dire con sicurezza. A quell’età infatti percepivo solo la presenza di mio padre quando ero con lui, perché lui era il mio eroe che catturava i mostri, perché lui era il mio “S. Cristoforo”, che per farmi superare lunghi tragitti, guadi o passi difficili, mi portava a cavalluccio come fanno tutti i padri con i loro figlioletti, magari anche solo per gioco. Ma io sulle sue spalle mi sentivo un gigante e incrociavo le gambette sotto il suo mento quando “la cavalcata” era finita e io dovevo scendere a terra. Quando poi sono stato “disarcionato” per sempre, mi è rimasto il complesso del nano, ossia la cronica sensazione di non essere all’altezza di superare gli immancabili passi difficili della vita.

Probabilmente, davanti alla chiesa distrutta, ero con nonno Giovanni, anche lui calzolaio, venuto a Mondovì a rifornirsi del materiale necessario alla sua professione presso un magazzino sito nelle vicinanze. In seguito venni a sapere che la parrocchiale di Pian della Valle era stata distrutta il 12 marzo 1945, per errore, da un bombardamento aereo, il cui vero obbiettivo era la chiesa di Santo Stefano, adibita a “santabarbara” e situata a poca distanza sulla stessa via. L’errore fu provvidenziale per Mondovì, che non ebbe a patire vittime e rovine maggiori con lo scoppio di quella impropria polveriera. Non ritengo quindi sconveniente paragonare la sua oblazione a quella del francescano San Massimiliano Maria Kolbe, che prese il posto di un padre di famiglia destinato a morire nel bunker della fame ad Auschwitz. La chiesa di Santa Maria Maggiore, gemellata con l’omonima romana fin dai primi anni del ‘700, facendo dono di sé, non poteva farne uno più grande ai Monregalesi, né poteva perciò sparire per sempre dalla geografia della città, né dalla memoria dei suoi abitanti. Così nel 1994 rinasceva al Borgo Ferrone su un “terreno” nuovo, adatto ad essere “lavorato” per accogliere il seme della Parola, sparsa da mani docili allo Spirito del Buon Seminatore. Anche se la vecchia campana, orfana del suo campanile, è rimasta muta per sempre, l’eco dei suoi rintocchi d’un tempo tiene desta, più che mai, nel Borgo la fede nei suoi parrocchiani. Quella fede che apre il cuore alla carità e ala solidarietà, che rimuove le macerie morali per far rinascere l’uomo nuovo, che rafforza la volontà di partecipare alla vita e al decoro della parrocchia.

Legato al ricordo delle rovine della vecchia chiesa, è quello del viaggio di ritorno da Mondovì a Villanova, fatto la sera dello stesso giorno con il trenino a vapore. Ricordo che, ad un certo punto, la carrozza cominciò a dondolare e a cigolare paurosamente (finì di agitarsi nel 1953). Per giunta, si spense la luce, forse per un guasto, ma più probabilmente a causa del coprifuoco ancora in vigore. Ero terrorizzato, anche perché non avvertivo più la presenza di mio padre, di chi mi aveva dato sicurezza fino a pochi mesi prima. Senza più il mio “S. Cristoforo”, per la prima volta mi sentii solo e perduto, tanto che, in seguito, una certa inquietudine esistenziale mi sarà sempre scomoda compagna.

Se il viaggio con la vecchia “caffettiera” l’ho fatto molto probabilmente prima del 25 aprile 1945, sicuramente alcuni giorni dopo, ricordo, a Prea arrivò una camionetta, da cui scesero dei soldati senza fucile, allegri e vocianti in una lingua incomprensibile. Erano completamente diversi dai truci tedeschi in divisa nera, che sapevano solo dire “raus, capùt” con il fucile spianato. I nuovi soldati invece ci sorridevano e ci porgevano caramelle rotonde, pezzi di cioccolata e pagnottelle bianchissime, che qualcuno diceva fossero fatte con farina di riso, delle quali ricordo ancora il gusto, ma non quello delle caramelle e del cioccolato. Quel giorno ebbi la sensazione che qualcosa era cambiato anche fuori di casa mia. Era finita la guerra. Era cambiata la vita anche di altre famiglie. Era finita la vita di molti giovani sui fronti lontani e sulle nostre montagne. Era finita la vita anche nei nostri casolari di montagna, nei nostri tèč (dal lat.TECTUM = tetto), dati tutti alle fiamme perché colpevoli di aver dato rifugio ai partigiani.

Nonna Margherita, con la quale ero andato a vivere dopo il 2 settembre ’45, mi portò, forse nello stesso mese, a vedere cos’era rimasto del suo tèč di S.Grato. Era rimasto solo un mucchio di macerie infernali, annerite dalla combustione del fieno, delle foglie e della travatura del tetto. Ricordo che dall’alto di una trave, non divorata completamente dal fuoco, ci accolse, con un lungo e stentoreo chicchirichì, un superbo gallo rossiccio dalla coda fluente alla bersagliera. Sembrava volesse dire che finalmente poteva cantare in tutta libertà, che non aveva più paura di certi malintenzionati verso i pennuti (specie del suo rango) e che era felice di non essere finito arrostito nell’incendio del tèč. Da quel palco di travi annerite sembrava volesse annunciare al mondo intero che solo lui poteva cantare vittoria e che lui era ancora il re del suo pollaio, miracolosamente risparmiato dai lanciafiamme. Rimasta muta di fronte ai suoi miseri beni andati in fumo e indifferente al trionfante saluto interessato del gallo, la nonna, che tutti chiamavano Ghita d’San Gřatu, prima di tornare in paese sostò ancora alcuni minuti nella cappella eponima del suo casolare, anch’essa risparmiata dai messi infernali, forse per superstizioso rispetto al Santo vescovo d’Aosta (V se.), rappresentato sulla pala dell’altare in due momenti della sua vita consacrata: nel primo, come presbitero, mentre tiene alla catena il diavolo; nel secondo, come vescovo, mentre regge un vassoio con la testa del Battista, fatta mozzare da Erode e poi fatta gettare in un pozzo, da dove il Santo l’aveva recuperata e in esso aveva convogliato una furiosa grandinata.

Chissà se nonna Margherita, leggendo l’allegoria del dipinto, avrà ricevuto qualche briciola di conforto e di rassegnazione. Sicuramente, devota com’era, avrà invocato il suo Santo di dare un altro giro di catena al collo del principe del male, sempre pronto a scatenarsi per andare nel mondo a seminare zizzania, a fomentare l’odio nel cuore delle persone, specie in quello di certi uomini di potere con la mente inquinata da ambizioni smodate o da ideologie aberranti, nemiche giurate della pace e dell’umanità.

(Le foto sono concesse dall’autore)

Per altri ricordi di Giuseppe Priale, cliccare sul link con il suo nome