DINA TORTOROLI

1. Flashback

Parma, anno 1955. Nell’imminenza dell’esame di diploma, il professore di Disegno accompagna noi allieve della IV C dell’Istituto Magistrale Albertina Sanvitale in visita alla Camera del Correggio, di fronte alla quale, senza saperlo, abbiamo vissuto per quattro anni.

Il nostro Istituto, infatti, ha sede in tre dei quattro edifici che si affacciano sul “grande Chiostro della fontana”, dell’immenso ex-monastero benedettino, femminile, di San Paolo. Il quarto è appunto quello in cui si trova anche la celebre stanza, affrescata, più di quattro secoli fa, da Antonio Allegri da Correggio, chiamato a Parma dalla nobile Badessa, Giovanna Piacenza.

Ci ha preparate con zelo il nostro bravissimo docente, ma non ha detto che avremmo trovato un cielo in cui niente è come ciò che abbiamo conosciuto finora, né nella vita di tutti i giorni né attraverso le opere d’arte. Superata la soglia della “Stanza”, a lungo immaginata fin nei minimi particolari, per merito delle descrizioni del Professore, fulmineamente, stupore e sorpresa mi impediscono persino di mettere a fuoco la trascendentale creazione. Mi si è arrestato il respiro e mi sento soggiogata dall’atmosfera di mistero che mi avvolge, mentre cancella le persone intorno a me.

Cerco di reagire e avverto una non nuova – ma sempre inquietante – discordanza tra le sensazioni che provo spontaneamente e quelle che dovrei provare per adeguarmi agli altri. Infatti, non riesco assolutamente a cogliere l’annunciato ”carattere lieto” della camera.

Io non vedo neppure ciò che l’insegnante ha magnificato: un pergolato e, al di fuori di esso, stupefacenti “putti” intenti a “trastullarsi” con cani da caccia.

Io vedo soltanto un fitto fogliame verde-scuro, che sottili coppie di canne, incrociate a losanga, fanno aderire agli spicchi della volta a ombrello: sedici profonde concavità coniche, i cui costoloni sono trasformati dal pittore in una coppia di esili, luminose canne di bambù che convergono verso la chiave di volta, in cui campeggia lo stemma dorato della committente.

In basso, le canne sbucano dagli interstizi tra le cornici ad arco di finte nicchie – l’interno di un quarto di sfera – dipinte, alla base di ogni spicchio, per collocarvi finte statue antiche, in formato ridotto. E in ogni cornice di queste “lunette” si susseguono diciassette conchiglie riverse, alternate a una figurazione a coda di rondine.

Giustamente, il Professore ha dedicato molto tempo e spiegazioni dettagliate a questo settore basso ed esteso dell’affresco – tutto giocato su infinite variazioni del color tortora –, diverso dalla calotta sovrastante come un film in bianco e nero si differenzia da un film in technicolor, ma la mia attenzione è calamitata dalla parte alta: il presunto “pergolato”.

Dei celebrati putti che lo affollano non ne scorgo per intero neppure uno. Su uno sfondo azzurro – ritagli di cielo talvolta chiazzato di nuvole – vedo le loro braccia alzate, protese, incrociate, in primissimo piano insieme con pance, cosce, schiene e mani indaffarate; incorniciati da zazzere ricciolute, bionde o castane, volti paffuti, di fronte, di profilo, di tre quarti.

Sono in tanti, ma tutti simili: nudi, di uguale corporatura, tutti della medesima età. Mi colpiscono le loro bocche atteggiate a smorfie enigmatiche e gli sguardi di una fermezza e di un’intensità sconcertanti.

Non riesco a capire cosa stiano facendo: grandeggiano per lo più a due a due, a ridosso di aperture ovali, che il pittore ha ricavato al centro di ogni spicchio, eliminando quasi completamente le cannucce di sostegno e sistemando torno-torno il fogliame superfluo, a formare cornici che poi ha spruzzato, irregolarmente, di corolle di primule bianche e rosa.

Non mi pare proprio che questi putti sorridano, come è stato detto dall’insegnante, e secondo me non stanno neppure giocando. Quale bambino si divertirebbe, maneggiando la testa recisa di un cervo? Chi si caricherebbe su una spalla un’enorme testa di Medusa – forse di peltro o forse scolpita nella pietra –, oppure vorrebbe camminare con un masso sul capo?

I cani ci sono, ma uno, stretto fra le braccia di un putto che gli si addossa, ha lo sguardo allarmato; e un altro, cui un putto lega la bocca con un guinzaglio di cuoio, arrovesciandogli la testa all’indietro, sicuramente non gradisce il trattamento.

Quanto poi agli “arnesi venatori” con cui i putti dovrebbero “svagarsi”, chi mai può aver lasciato in mani infantili delle armi vere: un arco, frecce, una specie di enorme spada? Diana? Debbo credere che sia stata Diana?

Guardo la Dea che, come è stato anticipato dal Professore, è dipinta sulla cappa trapezoidale del caminetto, situato tra due finestre (che guardano sul “grande Chiostro della fontana”), nella parete nord. Ha a tracolla l’arco e la faretra piena di frecce. Non ne ha scoccata neppure una? In verità, l’abito e l’alto diadema non la fanno sembrare una cacciatrice. Siede pericolosamente sulla sua biga – trascinata in volo da due cerve, tra le nuvole – senza sostenersi a qualcosa, anzi, sbandierando al vento il suo manto azzurro, con la mano sinistra tenuta alta davanti a sé, mentre torce il busto verso chi entra nella stanza, per orientarne lo sguardo verso la parete est, con l’indice della mano destra.

Ho l’impressione che faccia da tramite tra il mondo basso, consueto, in cui io sto posando i piedi e quello al di sopra delle pareti, inimmaginabile. Agli angoli della sua bocca persiste un ermetico sorriso. A me sembra che si rallegri fra sé e sé, per un suo intimo, misterioso appagamento, del tutto ignara di quanto le avviene intorno, anche se sta inducendo i visitatori a guardare alla sua sinistra.

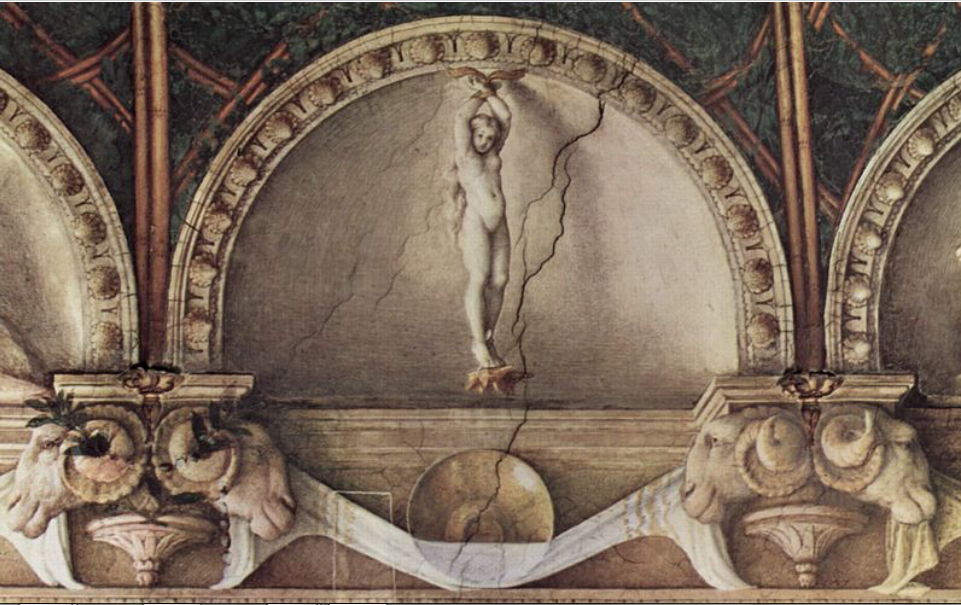

L’assecondo e cosa noto? La nicchia, in cui un’adolescente nuda penzola nell’aria, le mani legate alte, sopra la testa, e i piedi appesantiti da incudini alle caviglie. Il nastro che imprigiona le mani è dorato e d’oro sono le incudini, ma tutto il corpo è teso al massimo e ciò deve essere particolarmente spiacevole.

La fanciulla se ne sta così, pensosa, senza moti di sdegno o di collera o di ribellione. Si direbbe quasi che accetti un’espiazione meritata.

Nella mia mente si fa largo il tema amaro della punizione, quindi quello della colpa, del pentimento, del desiderio di riconciliazione, perciò del sacrificio: il “sacrum facere” tante volte trattato dal professore di Storia.

Potrebbe essere proprio questo l’argomento affrontato dal pittore, infatti, su questa stessa parete, nelle due nicchie agli angoli, una sacerdotessa e un sacerdote stanno eseguendo riti sacrificali a qualche divinità, presso antiche are. E il tema si può considerare ulteriormente svolto lungo le quattro pareti della stanza, da ventisei teste d’ariete (del colore delle nicchie e delle statue), con le corna ingioiellate, e da brocche e patere “leonardesche”, color oro e argento, inserite in lunghi drappi di lino bianco, sottile, che ricadono come festoni da dietro ogni testa.

Sono inquietanti questi testoni dagli occhi aperti (come se fossero vivi!), gli sguardi pensosi, a esprimere, insieme con la smorfia delle bocche, chi tristezza, chi ironica consapevolezza e rassegnazione, e tutti quanti una mitezza al limite della benevolenza. Chissà perché!

Molto strana è anche la loro collocazione nonché la loro funzione: a due a due, di profilo, nuca contro nuca, devono sostenere le mensole – sporgenti oltre la finta “trabeazione architettonica”, al di sotto delle nicchie, lungo la linea d’imposta della volta –, sorretti, essi stessi, da esili capitelli pensili, dipinti dal Correggio, a imitazione dei capitelli a “peduccio” che, a detta del Professore, erano un elemento tipico dell’Architettura del Rinascimento.

Erano decorativi e permettevano di creare sostegni anche dove non potevano trovare posto colonne o paraste, ma questi del Correggio mi sembrano proprio dei “peduccini”, del tutto inadeguati alla funzione cui devono rispondere.

È davvero impensabile che possano sostenere tutta la scenografia.

E che dire della piccola scultura (un rametto di foglie d’oro), incuneata tra le teste degli arieti e aderente alla cornice delle mensole sopra di loro?

Mi fa piacere constatare che almeno la descrizione delle sedici “lunette”, anticipata dall’insegnante, corrisponde perfettamente alle immagini che ho davanti, e riconosco anch’io nel Correggio una bravura eccezionale. Soprattutto mi stupisce la sua capacità di imprimere movimento a ciascuna delle ministatue: personaggi quasi viventi all’interno di questo spazio ridotto, che pare dilatarsi.

Tutti loro, però, hanno ben poco a che fare con me, per la mia scarsa conoscenza del loro mondo: un’ignoranza che la lezione del Professore non è bastata a rendere meno sterile.

Eccettuato Pan, eccettuate le tre Grazie e le tre Parche, io non saprei dare un nome a nessuno di questi protagonisti. E anche le tre Parche sono riconoscibili soltanto per la rócca, il filo e la forbice, perché le loro ali e i loro visi giovani e belli mi avrebbero impedito di identificarle.

Mi attrae sempre di più la volta vera e propria, intensamente colorata: la carrellata di ovati traboccanti di putti, coronati da mazzi bilobati di frutti e ortaggi di una bellezza che incanta, e la luminosa raggiera di nastri che, annodati fra loro, contornano lo stemma della Badessa Giovanna Piacenza e poi sostengono la verzura.

Ben presto, però, gli enigmi si accumulano anche a questo livello, perché i pesanti mazzi capovolti, nel mondo reale non potrebbero essere sorretti soltanto da due strisce di tessuto sottile; e poi dovrebbero pendere come lampadari, al centro della stanza. Non capisco proprio come possano aderire alla concavità degli spicchi e al soffitto stesso, senza alcun aggancio.

A questo punto, guardo con sospetto anche il fogliame compatto, impenetrabile, al di là delle cannucce a losanga: un sipario rigido che non si aprirà. Sono sconcertata: non saprò mai né in quale ambiente vivano i putti né a quale comando stiano ubbidendo, così indaffarati come sono? Oppure l’artista ha inserito una chiave di lettura che non so individuare? Mi pare di capire soltanto che abbia voluto indurre gli osservatori a riflettere sugli atteggiamenti, sui gesti di questi enigmatici attori, proprio come i registi dei film, quando utilizzano lo “zoom”.

Noto che, per lo più, i putti guardano in molte direzioni, ma non sono pochi quelli che cercano di intercettare lo sguardo di chi si trova nella stanza. Io mi sento chiamata in causa dal putto che alza la testa recisa del cervo, fino a sfiorare il suo stesso viso e sembra dirmi: «Ecco, considera».

Non ha uno sguardo torvo come mi aspetterei in un bambino che abbia osato uccidere un animale, né ha un atteggiamento trionfante, come mi aspetterei da parte di chi sembra esibire un trofeo.

Nell’ovato alla sua sinistra, voltato in senso contrario, uno dei pochissimi putti che sia possibile vedere dalla testa ai piedi sta soffiando con tutte le sue forze in un corno da caccia, costringendo a turarsi le orecchie, a due mani, sia il compagno di fianco a lui sia un altro, che si intravede nell’apertura adiacente.

Sono l’epilogo e il prologo di una vicenda, messa in scena nelle sedici aperture di sipario di questo palcoscenico circolare? Si tratta di una battuta di caccia? Ma perché tagliare la testa alla preda? E perché la testa non sanguina?

Il Professore di Storia ha detto che i sacerdoti facevano l’ostensione della vittima dissanguata. Anche questo cervo deve essere considerato una vittima sacrificale? E l’epilogo della vicenda è dunque un’ostensione?

Io ho diciassette anni; ho vissuto un’infanzia di guerra, che fu anche guerra civile. Le immagini di violenza mi riportano sempre in quell’inferno e mi inducono ad affrontare angosciosi quesiti che mi accompagnano dall’età di cinque anni. Sono scampata alla guerra: non posso vivere con spensieratezza né posso accettare le evasive spiegazioni, intrise di formule più o meno accattivanti, che immancabilmente si ottengono in risposta dagli adulti. Apprezzo i miei educatori: i miei familiari e i miei insegnanti, ma ho dovuto imparare l’autocensura e la ricerca autarchica di soluzioni fin dalla prima elementare. (La mia mente ha registrato un episodio emblematico della situazione. Nell’autunno del ’43, avevo ottenuto di frequentare la scuola, nonostante avessi soltanto cinque anni e sei mesi, ma nessuno sembrava prendere sul serio il mio ruolo e la mia attività di scolara. Tanto meno, il giorno in cui dichiarai che mi sembrava impossibile fare il compito dato dal maestro: comporre la quinta vocale, la u, scegliendo, come sempre, gli elementi necessari, tra quelli forniti, per scrivere ogni nuova lettera dell’alfabeto. Ne avevamo riempito pagine intere, in ordine crescente di difficoltà: puntino, asta verticale, asta orizzontale, cerchietto, asola, filetto, bastone del nonno. Avevamo già composto le consonanti m e n, e le prime quattro vocali, con cui avevamo “scritto” [!] parole: mamma, nenie, ninnananna, nonno, mani, senza incontrare alcuna difficoltà. La u, invece, a me sembrava proprio irrealizzabile!

Stava per venirmi in aiuto Piergiorgio, mio fratello, scolaro “di seconda”, quando si presentò la nostra cuginetta Maria, “in prima” come me. Aveva fretta di andare a giocare e disse che non c’era niente di difficile: bastava “copiare” la lettera, come quando copiavamo il disegno di fiori, farfalle, alberi. Lei aveva sempre fatto così e il maestro non l’aveva mai sgridata.

Io smisi di rivolgermi ad altri, ma ero molto inquieta: il problema non era il giudizio del maestro, ma il compito che lui ci aveva dato. Possibile che non ci avesse fornito ciò che doveva servire per farlo?

Rimasta sola, piansi, ma non mi arresi. Passai in rassegna tutte le pagine del quaderno e, guarda e guarda, improvvisamente, quella u che mi era sembrata tanto strana – tanto difficile, perché “diversa” – rivelò di avere tutto [!] in comune con una lettera facilissima: la n. La u era proprio come una n capovolta! Quindi era il bastone del nonno l’elemento da usare! Ne servivano due, come per la n, ma col manico a terra).

La lettura mi ha poi ampiamente risarcita, dalla seconda elementare fino a oggi (dal primo dono di mia madre: la versione ridotta dell’antologia pascoliana Limpido rivo, fino al più recente: La Storia di San Michele, di Axel Munthe), e ora mi pare persino possibile instaurare un rapporto confidenziale con alcuni tra i poeti, i prosatori e i filosofi che la scuola mi ha fatto conoscere. Leggere e pensare sono le mie attività preferite. Rileggere è ritrovare un amico, riprendere con lui un libero confronto di idee.

In questa “Stanza” ritornerò senza dubbio, per “rileggere” con calma quello che il Correggio ha voluto dire, in risposta alle richieste della giovane, ambiziosa badessa Giovanna Piacenza, che, a detta del Professore, già nel 1514, aveva voluto autocelebrarsi, ingaggiando Alessandro Araldi, pittore fra i più quotati, affinché impreziosisse con affreschi una delle stanze del grandioso appartamento privato, che la Badessa si era fatta costruire. E, prima della data: M D X I I I I – a commento –, sull’architrave del camino, aveva voluto che fosse inciso il versetto biblico: TRANSIVIMUS PER IGNEM ET AQUAM ET EDUXISTI NOS IN REFRIGERIUM, “Siamo passati per il fuoco e per l’acqua, poi ci hai fatto uscire verso l’abbondanza”. Infatti, ho l’impressione che da Antonio Allegri lei avesse poi preteso molto di più, considerato il tono sarcastico e trionfale del motto che campeggia sull’architrave del caminetto, di questa stanza, affrescata quattro anni dopo quella dell’Araldi: IGNEM GLADIO NE FODIAS, ”Non stuzzicare il fuoco con la spada”.

Frattanto, possibile che tra tutti questi concitati putti in dettaglio neppure uno mi aiuti a capire se la mia intuizione ha un fondamento e quale dramma essi stiano rappresentando?

Di fronte alla parete est, quella che si direbbe dedicata al sacrificio, mi soffermo a considerare il putto col masso sulla testa: un tormentato come la fanciulla appesa all’aria? Stranamente, anche lui pare che non soffra. Più preoccupato è il compagno che lo segue e allunga una mano, a impedire lo scivolamento del macigno, che il punito, con la sola destra, tiene in bilico contro un sottile diadema d’oro.

Lì per lì mi viene in mente il masso che grava sulle spalle dei superbi, nel canto decimo del Purgatorio, anche se questo bambinone se ne sta diritto, proprio come un reuccio, con doppia corona: quella d’oro e quella di pietra. E’ nudo come tutti gli altri, ma dalla spalla destra gli scende una specie di mantelletto rosso e con la mano sinistra impugna una lancia.

Dirimpetto a lui, nell’ovato alla sua destra, anche la testa di Medusa, indossata da un putto a mo’ di scudo, mi rimanda alla Commedia: al “Gorgone”, invocato dalle Furie, nel nono canto dell’Inferno: «Vegna Medusa: sì ‘l farem di smalto». Là Virgilio teme Medusa e aiuta Dante a tenere gli occhi chiusi, perché non gli venga impedito di procedere nel cammino di salvezza, ma qui che significato potrebbe avere? Perché il putto può considerarla uno “scudo”?

Tutti questi interrogativi mi sfidano, ma il tempo della visita è terminato.

Quest’anno scolastico sta diventando del tutto diverso dai precedenti. Più che una studentessa mi sembra di essere un’investigatrice. Da mesi mi sto occupando del Manzoni, o meglio, di quello che io considero il “caso-Manzoni”, suscitato dall’incoerenza dell’uomo come del letterato. (È naturale e spontaneo, per una “sopravvissuta” alla guerra – come io mi considero – essere in sintonia con l’autore dell’Adelchi. Mi avvince l’ammonimento che il principe longobardo Adelchi, morente, rivolge in tono di profezia al padre Desiderio, Re sconfitto: «[…] ascolta. / Gran segreto è la vita; e nol comprende / Che l’ora estrema. Ti fu tolto un regno: / Deh! Nol pianger; mel credi. […] Godi che Re non sei [!]; […]». Ma come accettare che, contemporaneamente, quella stessa persona potesse comporre un “cantico” in onore di Napoleone “fulmine” di guerra, il cui “regno” equivaleva a «un premio [!] / Ch’era follia sperar»? Come entrare in relazione con un uomo che rivela due anime, due logiche antitetiche?). E davvero inspiegabile mi pare anche la venerazione che tutti i professori, nessuno escluso, trovano modo di tributargli, magari anche solo citando una frase del suo romanzo, un verso del Cinque Maggio. Sempre le medesime citazioni (Il coraggio uno non se lo può dare. Carneade! Chi era costui? Essere come un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Ai posteri l’ardua sentenza), sempre ripetute come oracoli.

Tutti i giorni, dopo la scuola, mi trasferisco in “Palatina”, la magnifica Biblioteca in cui ho avuto la soddisfazione di imbattermi in una sconosciuta “fonte” dei Promessi Sposi: la Missione al Gran Mogor, di Daniello Bartoli. Ora dovrò sottrarre tempo a quella remunerante lettura, per fare indagini anche sul Correggio.

Nell’uscire, mi volto, per avere un’ultima visione d’insieme della stupefacente, seduttiva cupola, ed ecco che la luminosità rosata della raggiera di nastri intorno allo stemma di Giovanna Piacenza mi fa venire in mente l’anello centrale con la grandiosa raggiera di costoloni di marmo rosa della cupola del Battistero dell’Antelami. Il Correggio ebbe presente il Battistero di Parma, quando realizzò questa sua opera? E pensò alla funzione penitenziale e salvifica del Battesimo?

Mi rassegno a seguire le mie compagne nella consueta realtà, solo perché so che ritornerò. Cercherò di sapere il più possibile del pittore, del tempo in cui visse, del suo modo di pensare, della sua visione del mondo, della morte, dell’eternità. Non lo farò davvero in vista di un bel voto, ma per capire che cosa il Correggio abbia voluto rivelare anche a me, con questa sua arcana creazione, capace di apparire tanto diversa a seconda di chi la guarda.

1 – CONTINUA