LORENZO BARBERIS.

Continuo con questo mio terzo capitolo ad analizzare le pubblicazioni culturali del monregalese che hanno preceduto il nostro “Margutte”.

“Poesia nella strada” nasce nel 1977, nel bel mezzo dell’ultimo grande turbine della controcultura popolare in Italia. Nasce sulle ceneri, per così dire, della “Tazza di tè”, rivista della controcultura monregalese dal 1974 al 1976, che figura comunque come editrice della nuova pubblicazione.

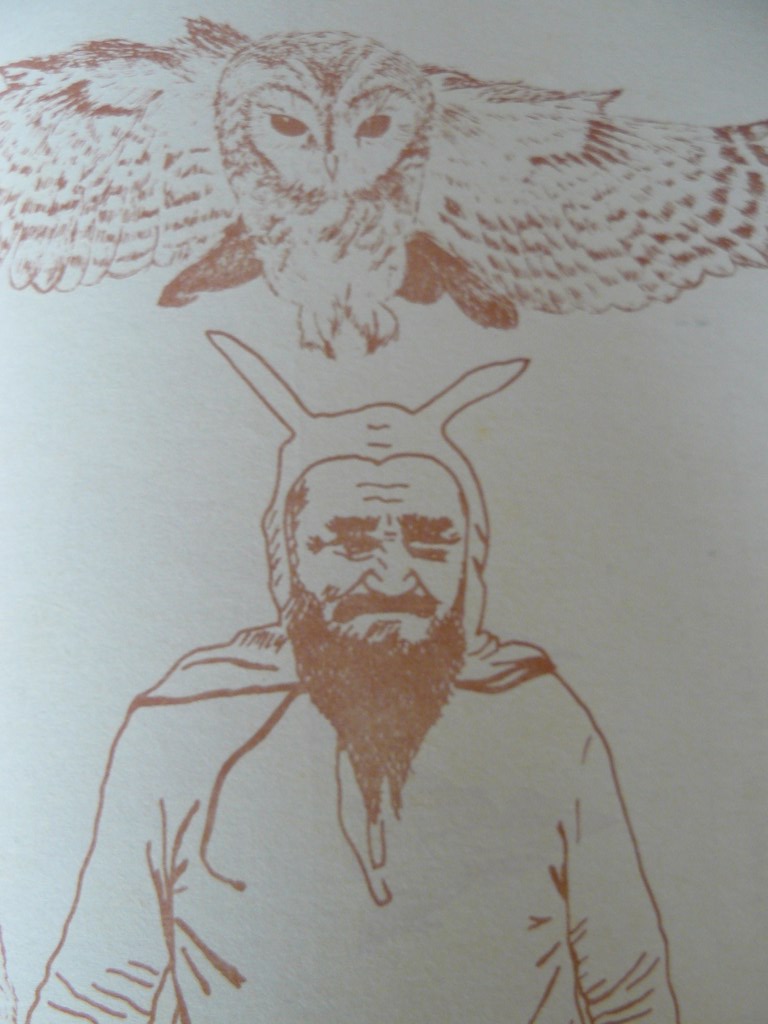

Se la Tazza era più orientata verso l’azione politica, “Poesia nella strada”, fin dal titolo, denuncia la propria natura di rivista letteraria e in primis poetica. Emerge fin dalla copertina una maggiore sobrietà grafica, pur nel costante riferimento alla cultura underground e anarchica: la cover è infatti dedicata a Errico Malatesta, padre nobile dell’anarchismo italiano, inserito in un ritratto onirico che denota l’avvenuta influenza di Moebius (forse filtrata dal primo Pazienza, che ne aveva ripreso inizialmente il segno). Il titolo sembra richiamare l’”On the road” di Kerouac, che non viene però citato esplicitamente, facendo riferimento piuttosto ad una oscura scritta del Maggio Francese, con un significato in fondo analogo: una poesia che nasce dal basso, dall’esperienza del viaggio nei bassifondi e nei vicoli della cultura europea (e non solo).

Vengono anche precisati subito, in cover, i credits autoriali: poesie di Attilio Ianniello, grafica di Gianni Bava.

Anche nel primo editoriale si rimarca la ripresa della tradizione anarchica, con un raffinarsi dei concetti già presenti, ma più caotici nella precedente esperienza della Tazza di tè. Raffinamento che corrisponde al perfezionarsi del lettering, sempre amanuense ma ormai privo dell’amatorialità della prima rivista, elegantemente calligrafico, vagamente fumettistico, se vogliamo, in questo rifiuto del carattere a stampa. “Creare realmente una rete libertaria alternativa alla cultura tradizione”, conclude programmaticamente il primo editoriale, rinforzato dall’immagine di Bakunin simbolicamente appoggiato a una scatola di tè, che invita i collaboratori a inviare le proprie opere, con un balloon (e si fa esplicitamente riferimento ai “fumetti” nei possibili contributi).

A vignette, se non vogliamo dire a fumetti, è anche la prima poesia presentata, di Attilio Ianniello. In essa, i versi sono posizionati in vignette, intervallati a figure da cui sono separati da spazi vuoti, vignette puramente zen che hanno l’unica funzione di creare uno spazio diegetico. Poesia ovviamente programmatica e di lotta, ma lotta gioiosa e vitalistica. “Sarà bello liberare tutti, anche quelli che oggi vorrebbero vendere le nostre vite alla morte”, proclama questa lirica introduttiva.

Seguono una serie di poesie dello stesso autore, come dichiarato già in copertina (dal 1971 al 1977), illustrate dalle riuscite trovate grafiche di Bava, che riesce a vivacizzare e drammatizzare il testo. Siamo anche all’interno, come già in cover, nei dintorni di Moebius, ma in una rilettura già personale, che a differenza di calchi più ingenui della Tazza di tè esprime una sintesi artistica individuale.

In ultima di copertina, i presunti “collaboratori” della rivista, secondo una trovata che è stata, in parte, ripresa da Margutte (si vedano le “Apparizioni”). Tra questi troviamo, oltre a Bava e Ianniello in un ritratto giovanile, figure di riferimento positive come Errico Malatesta, o a livello ironico Oliver Hardy e Stan Laurel (forse una duplicazione della “coppia artistica” formata dal dinamico duo?). La diossina, Kossiga (immancabilmente col K) sono certo citazioni sarcastiche, mentre Paolo VI è meno immediato da collocare. Sicuramente fa un po’ a pugni con Lovecraft e il Bafometto, che hanno occhieggiato qua e là nel primo numero della rivista, e che vengono qui sottolineati.

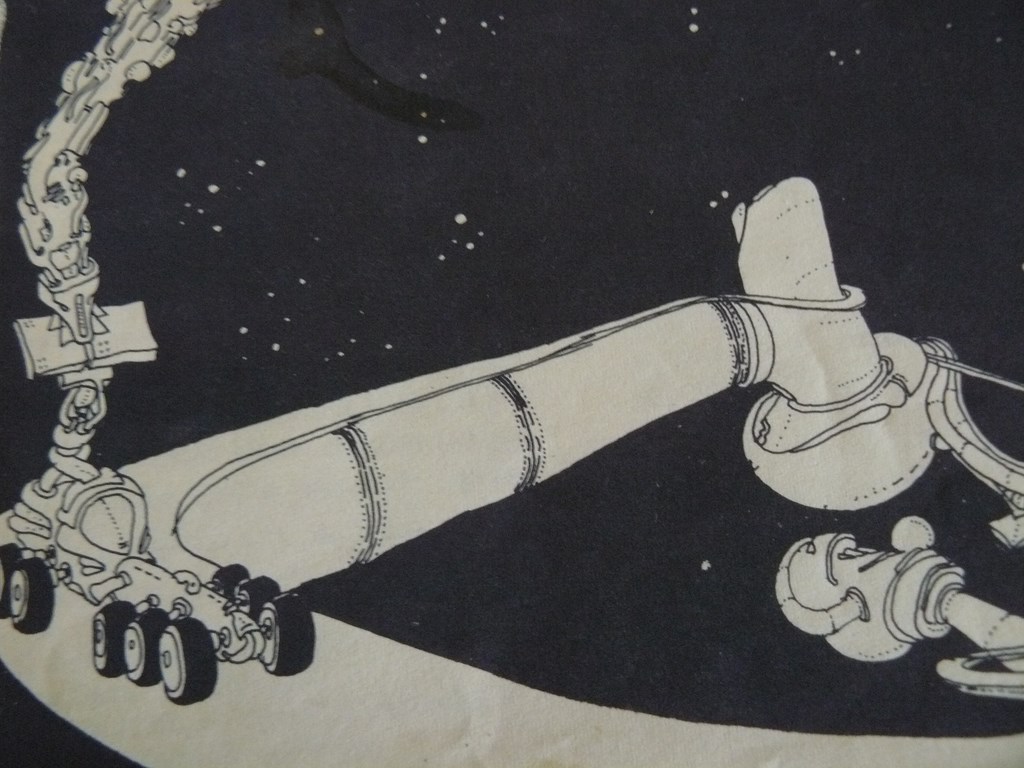

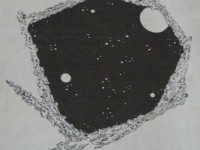

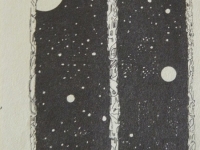

Il numero 2 si apre con una cover che non guarda solo a Moebius, ma decisamente alla fantascienza, con un cielo blu stellato di infiniti mondi che fa da sfondo ad una immaginifica base spaziale. La numerazione è stavolta bene evidente, con un 2 ben marcato.

All’interno, l’editoriale esprime soddisfazione: a differenza de “La tazza di tè”, la rivista è riuscita ad ottenere contributi da ogni parte d’Italia, e a pubblicarli, spesso offrendo loro la prima possibilità di un pubblico dire poetico, senza effettuare, per il momento, selezioni. Apre, già nella pagina del sommario, Mahmoud Darwish, poeta palestinese, che dà subito il segno di una certa internazionalità di sguardi.

“Il comunismo è magico”, apre pagina due. Siamo nei pieni dintorni di “felce e mirtillo”, come ironizzavano i conservatori dell’epoca: macrobiotica e new age al posto del tradizionale riferimento alla società agricola e industriale. “Il cerchio magico della luna si è rivolto ai / nostri sogni / con la sua vita / e i suoi sogni di polvere”: la poesia evoca la magia della luna (disvelamento archetipa della falce del comunismo?) che con una goccia di pioggia, magica anch’essa, fa traboccare di magia il fiume, apparentemente il Po (“dal Monviso è venuto il grande fiume”), portando in lui la sua energia magica.

Siamo anche quindi nei dintorni dei “misteri di Torino” e del Piemonte magico, e infatti lo sfondo grafico intreccia demoni sumeri con tecnostrutture futuribili. “New York, la tua esplosione sarà magica” profetizza correttamente, un po’ iettatorio, il poeta. “Sotto i nostri piedi, la ghiaia è fredda, sotto i nostri cuori, il comunismo è magico”, conclude infine, dopo una lunga carrellata visionaria.

Segue un testo di Aldo Piromalli composto ad Asterdam, uno di Walter Ferrari, e un racconto di Silvio Zingarelli, allegoria della società contemporanea in salsa di raccontino cineseggiante (sul modello di quello che dava il titolo a Una Tazza di Tè). “L’imperatore Wu-ti nel 236 a.C. Fondò un università dove dovevano esser formati dei maestri virtuosi per l’Impero”. L’inizio è efficace, nello sviluppo la metafora mostra spesso la corda e sovente viene esplicitamente disvelata, attenuando l’effetto simbolico. Comunque, anche la prosa ottiene diritto di cittadinanza sulla rivista con questa produzione. Seguono altre liriche di Fabio Fiore ed Elio Leo.

Il terzo numero, del 1978, con una spettacolare copertina rossa dedicata a una sorta di futuribili soldati nucleari (sono gli anni di Seveso, il terribile incidente tossico del 1976, e la Diossina era stata già elencata tra i “collaboratori” del numero 1, incarnata in una sorta di futuribile generale in maschera a gas). Oltre all’evidenza della numerazione, appare in copertina anche il prezzo, 500 lire, e all’interno un sommario con l’elenco dei vari contributori.

L’editoriale (redazionale) riflette sul titolo, scelto in omaggio a una scritta del Maggio francese, e volto a rimarcare l’intenzione di un valore operativo del fatto poetico: “La poesia non è solo parole in rima o non”, “lo sforzo di un lavoro rivoluzionario è il riappropriarci della creatività, come voglia di nuovo, di utopia, di felicità, di futuro”.

Segue una congruente riflessione: “è possibile una cultura popolare?”. L’autore esamina gli attacchi, parziali, del cattolicesimo (che usa Dio e il Diavolo come strumenti di “terrorismo magico-politico psicologico”), del fascismo (limitato dalla rozzezza della sua elaborazione culturale) e infine del capitalismo, in particolare il neocapitalismo della terza rivoluzione industriale che usa il potere della televisione per imporre il modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna, alfieri disincarnati dell’ideale consumista, fagocitando ed annullando il materiale rivoluzionario.

Il contributo vuole servire come primo spunto di un dibattito; a fianco, un piccolo riquadro pubblicitario annuncia “Narciso tra prigioni invisibili”, raccolta poetica di Attilio Ianniello, di cui è fornito uno stralcio nelle pagine centrali della rivista.

Riccardo Aversa canta Tetuan e Majakowskij, Daniela P. canta l’eroina, Aldo Piromalli continua i suoi contributi da Asterdam, Gianni Milano scrive il (riuscito) racconto del numero, dedicato a “L’uomo nuvola”.

Il quarto numero (1979) destina l’editoriale a rivendicare la scelta, impegnativa, di un inserto di poesia monografica (si parte con Enzo Colamartini), che segue, in un certo senso, alla pubblicazione monografica del Narciso di Attilio Ianniello. In pagina 2 prosegue il dibattito sulla creatività, con un intervento decisamente interessante di Giorgio Luzzi, che mette in critica l’idea di un’azione politica più diretta della poesia e dell’arte in genere, pensando invece a un intervento più spiazzante, non immediatamente incasellabile.

Proseguono i contributi poetici, tra cui notevoli quelli di Marco Morello, che sarà anche autore, oggi, di un ricordo della rivista sul suo sito dedicato alla stampa alternativa. La retrocopertina è dedicata a un rinnovato Bafometto circondato dai nomi dei diavoli.

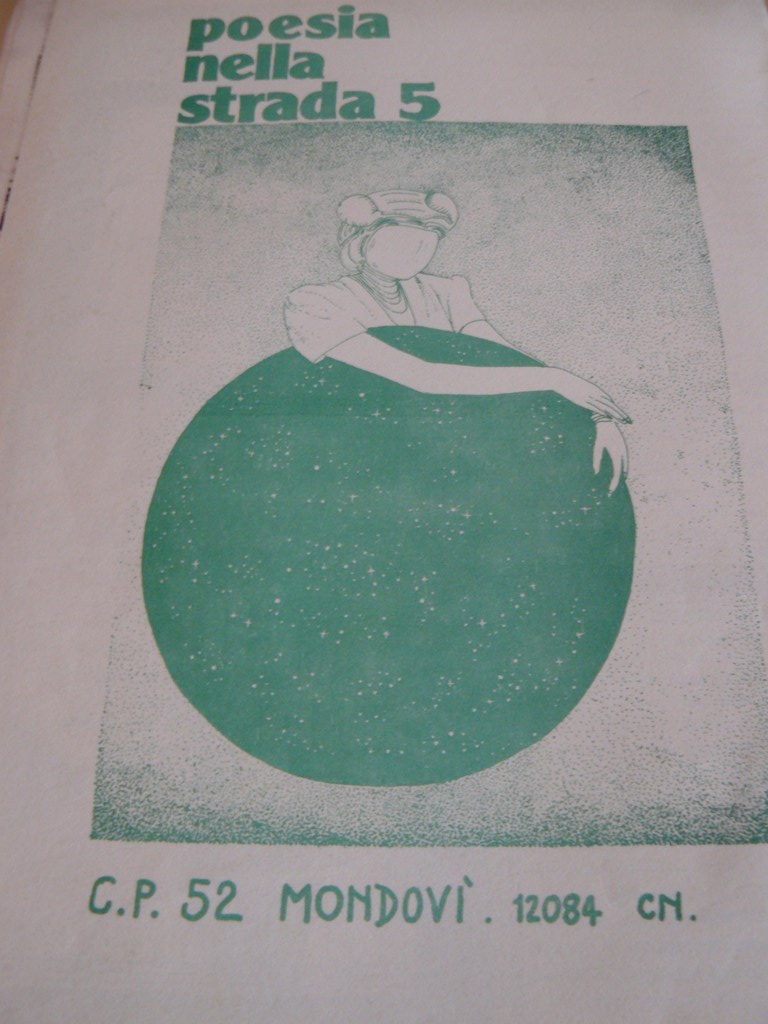

Quasi per compensare, la copertina del numero 5, il “numero verde”, è basata su un volto solare dall’aspetto divino (il prezzo è salito a 800 lire). L’editoriale è volto a stimolare il dibattito sulla questione poetica, articolandola in vari punti e anticipando tre pagine fitte di contributi.

Le “Canzoni di randagità” di Gianni Milano sono l’oggetto dell’inserto, realizzato da Bava con la consueta maestria grafica; gli si affianca da questo numero anche Paolo Vana, in soluzioni forse meno raffinate ma dense di forza comunicativa.

“Close encounters of the fourth kind” di Marco Morello strizza l’occhio alla controcultura americana dell’Ufologia, che pochi anni prima erano stati oggetto del fortunato film di Spielberg, “Incontri ravvicinati del terzo tipo” (1977). Giorgio Luzzi offre una poesia con annesse note valutative, in cui mette in scena il tentativo poetico preannunciato nel suo intervento teorico.

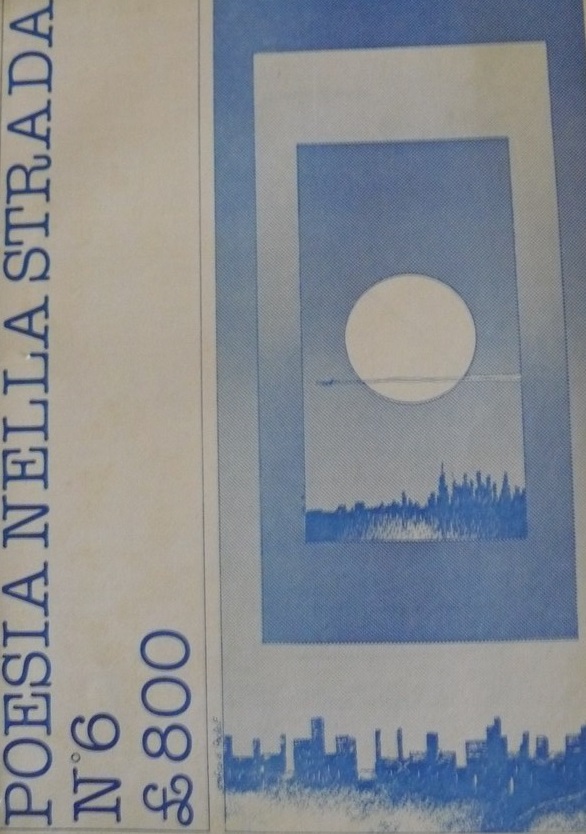

Il numero 6, in blu, ha una cover essenziale, di Paolo F., decisamente nel segno degli anni ’80 in cui si andava ad entrare. Retinature fredde, vagamente neo-optical, un profilo urbano en-abime e scritte per la prima volta a caratteri di macchina. Prosegue il dibattito sulla creatività, che si arricchisce di un contributo sulla Mail Art di Vittore Baroni.

Nata negli anni ’60 dalla cerchia newyorkese di Ray Johnson, in mostra al Whitney Museum nel 1970, la Mail Art consiste nell’uso alternativo del sistema epistolare per lo scambio di materiale artistico, superando i limiti spaziali imposti dai confini geografici. Praticata da quasi 20.000 persone all’atto della scrittura dell’articolo (ma solo qualche centinaio di artisti può dirsi autenticamente parte del movimento in modo sistematico), essa penetra a Parigi nel 1971 in una prima mostra europea, ma in Italia si deve attendere il 1978, a Mantova. In prevalenza, la Mail Art si basa sull’arte visiva, ma non manca l’uso per produzioni letterarie di vario tipo, solitamente in forma breve e con l’inglese quale lingua comune.

L’autore la identifica come la continuazione dell’esperienza dell’Underground, con una effettiva rottura del muro autore-lettore che la controcultura affrontava appunto in modo problematico. “I media non hanno fatto la rivoluzione che pensava McLuhan”, dice ancora Baroni, con una certa frettolosità: sarà infatti poi l’informatizzazione (sulla scorta di quell’internet nato nel 1974, e divenuto www nel 1991) a consentire questa nuova comunicazione più orizzontale, e aprendo a tutti la possibilità comunicativa (ovviamente, non il paradiso in terra, ma l’apertura di innumerevoli potenzialità e problemi correlati). Barone comunque è autore di una mostra di Mail Art nel 1979, dedicata alla satira politica, con 300 aderenze da pittori ma anche scrittori da lui contattati, all’interno e all’esterno del movimento mail-artistico.

L’inserto è dedicato a “La vasta landa” di Marco Morelli e Polieri, con grafiche di Guido Antoniotti, potenti soprattutto nella grande splash page centrale, dal forte riferimento simbolico, piramidi egizie e azteche unificate ai dolmen celtici nell’Eclissi Mistica.

Il numero 7 della rivista, cover marrone, è l’ultimo a vedere il coinvolgimento di Bava e Ianniello, i due fondatori. Il costo passa a 1000 lire, cifra tonda; la cover probabilmente sempre a cura di Paolo F. (Ferrarese?) onestamente non convince, per la prima volta (quella precedente era invece notevole nel cogliere il segno degli ’80). La soluzione grafica fissa segna un distacco dalle esperienze più vitalistiche degli anni ’80, ma mal si adegua al disegno di copertina, di Willam Blake, piuttosto sacrificato.

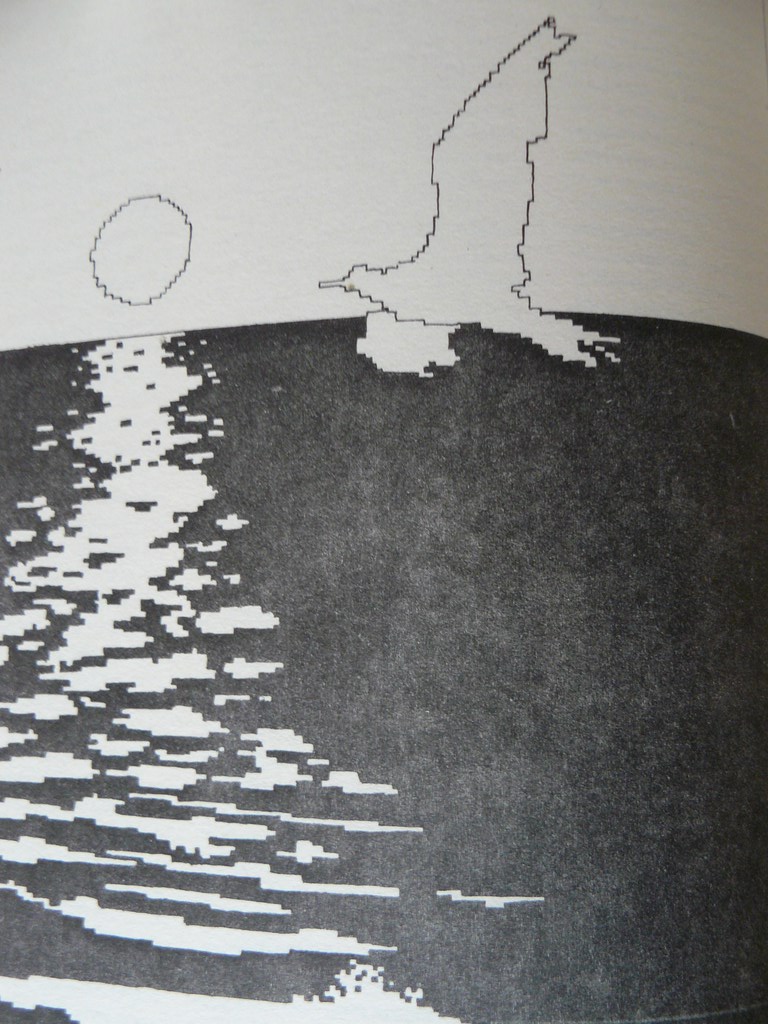

Anche all’interno si è ormai abbandonata la composizione amanuense in favore di una più regolare impostazione tipografica, che rende però le colonne densissime di testi del dibattito più plumbee, benché forzatamente più leggibili. Lunghe riflessioni su Foucault e Baudrillard, mentre a pagina 6 un nuovo disegno di Paolo F. si denota per la sua modernità nell’adozione di uno stilema a composizione elettronica, che guarda ai monitor dei primi computer giunti presso di noi. “Electronic Sunset”, questo il titolo, “tramonto elettronico”, perfetto per segnare il cambio di passo che sta per affermarsi sulla rivista.

Per il resto, prosegue l’alternanza di testi poetici e prosastici (anche se non proprio narrativi, spesso): anzi, la prosa sembra aumentare la sua presenza, mentre si rinuncia invece all’elemento dell’inserto, almeno per questo numero.

Il numero si chiude di nuovo con una specie di bafometto, più giullaresco questa volta, che è quasi il sigillo della fine dell’era monregalese della rivista.

Dal numero 8 difatti la redazione monregalese si defila, lasciando spazio al nutrito gruppo di collaboratori che si è formato. Sotto la guida di Marco Morello, con altre più irregolari collaborazioni, la rivista giungerà fino al 1986, per un totale di 12 numeri, in un diradarsi della periodicità ad annuale: il numero 9 è del 1983, il 10 del 1984, l’11 del 1985 mentre il 12 è del 1986.

Dal sito di Morello ricavo la dinamica delle tirature: 100 per il primo numero, salito a 300 e infine anche a 1000, per poi scendere, dopo problemi con l’editore romano, di nuovo a 300, e infine a 100 per l’ultimo numero, fotocopiato, del 1986. Stando a Morello, ormai iniziava nella rivista una evoluzione dai contributi poetici iniziali a una prevalenza di contenuti saggistici, letterari o filosofici. Da cui la necessità dell’evoluzione.

Sempre stando a Morello, quindi, dopo una sopravvivenza come “P.O. Box” la rivista si sarebbe poi “metamorfizzata” in Hebenon, rivista letteraria nata nel 1996 tuttora attiva, sia cartacea che online (il nome della rivista prende spunto dal veleno versato da Claudio nell’orecchio del padre d’Amleto, allegoria già in Shakespeare del potere poetico della parola), più orientata verso l’aspetto critico.

Nata sulle ceneri della “Tazza di tè”, dunque, “Poesia nella strada” in un certo senso la supera nell’estendere la propria influenza: oltre alla sopravvivenza extra-monregalese, la cui eredità in un certo senso arriva fino ad oggi, nel monregalese-fossanese si ispira a quell’esperienza “Weltanschaaung”, anch’essa negli anni ’90 (e di cui si dovrà poi parlare) e quindi anche l’attuale Margutte, che ha la sua continuità nei due “fondatori” Bava e Ianniello, con l’estensione ad altri collaboratori del periodo di Weltanschaaung (il sottoscritto, e Silvia Pio).

Anche qui, in W. e in Margutte si nota una evoluzione nel senso di una estensione dal puro nucleo della poesia all’allargamento progressivo a interventi letterari e saggistici più generali. La continuità sta, più di tutto, nell’attenzione particolare al fatto grafico, già presente in “Una tazza di té”, ma che in “Poesia nella strada” diventa strutturale, sulla scia del futurismo (più Majakowskij che Marinetti, ovviamente) e che ritorna in “Weltanschaaung”, ad opera di Gianni Bava.

In “Margutte”, il formato digitale, che offre molte possibilità, sottrae quella della libertà grafica dei suoi predecessori, e il corredo di immagini, più che al segno e al disegno, viene affidato alla fotografia, in una grande eterogeneità di soluzioni non priva, forse, di una sua efficacia.

La poesia, quindi, continua il suo percorso “On the road”. Nella speranza che non sia semplicemente una “Road to nowhere”.