DINA TORTOROLI

Nel 1985, la Casa Editrice milanese Principato, concentrata sull’editoria scolastica, pubblicò il volume Narrativa, di Herman Grosser.

Costituiva quasi una “introduzione teorica” alla collana – diretta da Salvatore Guglielmino – “Leggere narrativa”: testi fondamentali della narrativa italiana, corredati di funzionali strumenti per una lettura aderente “alle più recenti metodologie”.

Tre anni dopo, il fondamentale capolavoro della narrativa italiana proposto agli insegnanti fu: I Promessi Sposi [testo del 1840] a cura di Ezio Raimondi e Luciano Bottoni.

Nelle Avvertenze, si legge: «La scuola istituzionalizza dei modelli di lettura e li fa diventare degli schemi che poi pratichiamo vita natural durante. Il problema è di chiedersi a quali modi e a quali modelli di lettura siamo stati addestrati e come invece potremmo leggere certi testi. Nel caso dei Promessi Sposi l’impressione è che ci si sia abituati a una lettura fiacca edulcorando il romanzo e riducendolo alla forma fatua di “poema della Provvidenza”. […] Ma la qualità della scrittura manzoniana, il disegno dell’intrigo romanzesco, il gioco polifonico delle voci, i rapporti intertestuali del romanzo, richiedono – per essere convenientemente percepiti – una strategia collaudata di lettura. […] Oltre all’apparato esplicativo delle note, il docente dispone per ogni capitolo d’un riassunto – proposto con un preciso taglio metodologico – d’un rilievo cronologico e di schede integrative (curate da Luciano Bottoni) correlate alle ipotesi di lavoro [… che] mirano a fornire una conoscenza adeguata dei segmenti testuali attivati dalla lettura. […] La volontà degli autori di aggiornare la pratica interpretativa muove dalla convinzione che la lettura di un romanzo come I Promessi Sposi sia una delle avventure più straordinarie concesse all’intelligenza narrativa» (pp. XIX-XXI).

La prima Integrazione, dedicata all’ “ampia sequenza di Quel ramo del lago di Como e dei monti che circondano il territorio di Lecco”, fa conoscere “cos’è una descrizione”, secondo il metodo di analisi delle descrizioni, proposto da Philippe Hamon: individuazione di un “tema introduttore” che dà luogo a una serie di “espansioni predicative”, che si sviluppano attraverso una serie ulteriore di “sottotemi nomenclatori”.

Quindi lo studioso dichiara: «Creando lo spazio del racconto il romanzo comincia a tradurre in parole, frasi, periodi, una conoscenza, un’esperienza del mondo. Il romanzo organizza le sue unità significative e si sviluppa in strutture di significato. La voce narrante investe direttamente il luogo, gli oggetti, e sembra seguire il movimento dell’occhio (il corsivo è mio) che registra una sorta di paesaggio topografico su vettori orizzontali (il fiume, le strade) e verticali (le cime, i poggi, le rive)».

Egli evidenzia poi il fatto che «la descrizione “topografica” ha alle spalle una lunga tradizione che va dalle relazioni di quei grandi viaggiatori che furono i padri gesuiti ai diari di viaggio settecenteschi», e fornisce quattro esempi: «Accanto a una pagina del Bartoli (Istoria della Compagnia di Gesù) e del Bertola (Viaggio sul Reno), ecco dunque fronte a fronte la descrizione della valle di Glendearg, sul cui sfondo Walter Scott dà inizio alla vicenda di Il Monastero (1820), e la descrizione della riva meridionale del lago di Como che apre il Fermo e Lucia (1823)»

Luciano Bottoni suggerisce ai lettori di individuare nelle quattro sequenze descrittive i rispettivi temi introduttori, le varie espansioni predicative e la serie ulteriore dei sottotemi nomenclatori, e aggiunge: «Se poi consideriamo ogni singola descrizione come un insieme lessicale – la cui ampiezza dipende dal vocabolario, dalla nomenclatura tecnica posseduta dal narratore (il corsivo è mio) – grande rilevanza assumono i sottotemi nomenclatori (cfr. Ph. Hamon, Semiologia, lessico, leggibilità del testo narrativo, Pratiche, Parma, 1985). Sono essi infatti che definiscono le immagini della realtà che la scrittura romanzesca vuole offrire».

Per darne una dimostrazione, il critico analizza “la scenografia del romanzo scottiano”: il tema introduttore = il fiume si sviluppa attraverso espansioni nomenclatorie di tipo pittorico; anche il tema introduttore = le colline si adegua a una categoria percettiva, ad una impressione ispirata al pittoresco; ma è soprattutto il tema introduttore = la valle a individuare la qualità coloristica d’una nomenclatura che cerca effetti di leggiadria; analogamente, per il sottotema nomenclatorio = i boschetti, la nomenclatura botanica si colloca sotto il segno d’un pittoresco leggiadro.

Seguono due capoversi, che troncano l’Integrazione, proprio nel punto in cui – a mio parere – ci si imbatte in quesiti cui non ci si dovrebbe sottrarre: «La scrittura del Fermo e Lucia costruisce invece la dimensione geografico-spaziale del romanzo cercando, fra parole e cose, corrispondenze di tipo tendenzialmente scientifico. Il tema introduttore = lago-fiume si sviluppa così attraverso una espansione predicativa = le onde, che registra il mormorio della corrente, un fenomeno acustico dei fluidi. Alla precisione dei dati orientativi (“da settentrione a mezzogiorno”, il “Monte di San Michele”) il tema introduttore = riviera si distribuisce in un sottotema nomenclatorio = i torrenti svolto con una nomenclatura storico-naturalistica: “disboscamento”, “dispersione delle acque”, “uliginoso”, sono termini tecnici d’una teoria fisica dei processi geologici di degradazione. Il sottotema nomenclatorio = pendio s’avvale invece d’una nomenclatura di tipo botanico: “carpini, “dafani” “cameceraso” figurano nelle classificazioni nomenclatorie di quella che allora si chiamava la “Fisica vegetale”. Nella versione definitiva del romanzo questa eterogeneità del lessico scientifico è assorbita – come si è visto – dalle grandi immagini del paesaggio iniziale: ma la visualizzazione della scrittura manzoniana procede sempre nella direzione d’una conoscenza appassionata del mondo e dei fenomeni umani» (pp. 28-32).

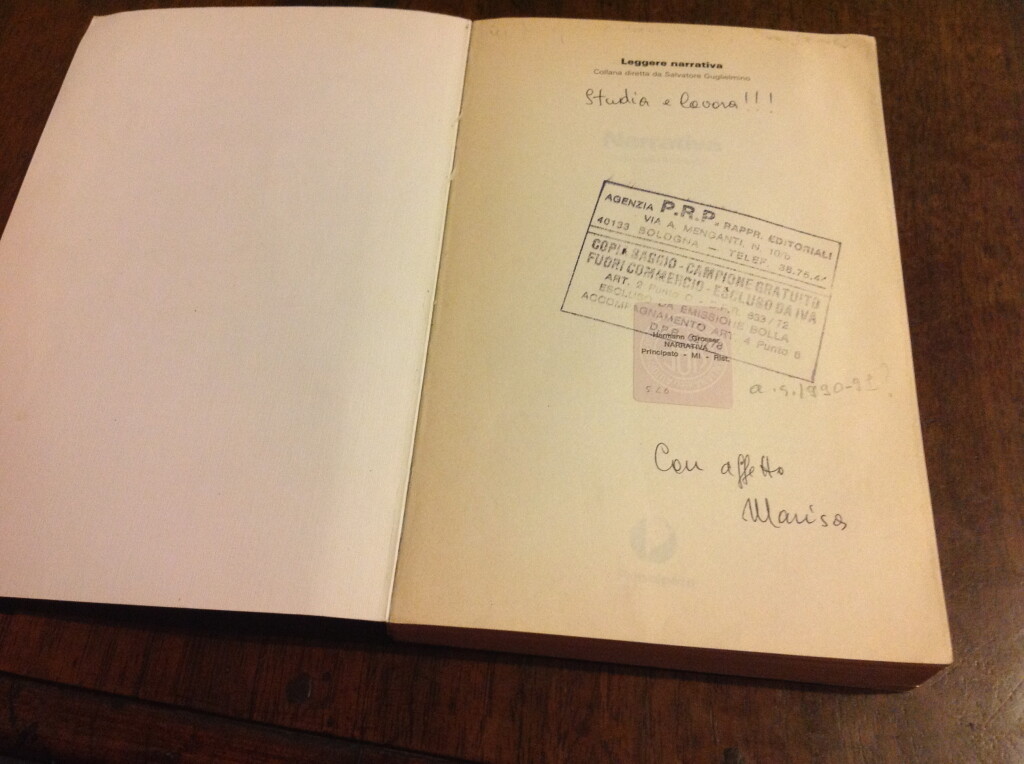

Il discorso teorico sulle tecniche narrative mi è così poco congeniale che una mia collega e amica straordinaria, al corrente del mio tentativo di recupero del patrimonio di idee di Carlo Imbonati,ritenne opportuno farmi dono del testo di Hermann Grosser, con dedica che campeggia tuttora nella Scrivania del mio computer: «Studia e lavora!!! / Con affetto / Marisa».

Sono particolarmente grata all’indimenticabile Marisa: neppure una pagina di Grosser inficia le mie congetture, e quelle dedicate all’ “autore implicito” addirittura le avvalorano, dal momento che inducono a prendere in seria considerazione «l’idea che noi, leggendo un’opera, ci facciamo di chi l’ha scritta in base agli elementi che il testo, e solo il testo, ci fornisce» (p. 43).

QUI ho trascritto fronte a fronte le iniziali pagine descrittive di Fermo e Lucia e dei Promessi Sposi del 1840, per agevolare ogni lettore desideroso di metterle a confronto.

Quanto a me, “l’orecchio interno” – come direbbe Francesco Flora – nella “voce narrante” del Fermo coglie l’eco della voce di Volney, autore del Viaggio in Egitto e in Siria, con la stessa immediatezza con cui, leggendo il poemetto La Résignation aveva avvertito l’eco dell’Invocazione con cui quel “viaggiatore-filosofo” apre la sua più celebre opera: Le Rovine, ossia, Meditazioni sulle rivoluzioni degli imperi (puntata n.2).

Voglio citare almeno due brani della «situazione fisica della Siria»: «Le montagne. Secondo l’altitudine e la zona, queste montagne cambiano di forma e di aspetto. Fra Alessandretta e l’Oronte, gli abeti, i larici, le querce, i bossi, gli allori, i tassi e i mirti che le ricoprono testimoniano d’una vitalità della natura che rasserena il viaggiatore rattristato dallo squallore di Cipro. Egli incontra talora, lungo i declivi, capanne circondate da fichi e da vigne e tale vista allevia la fatica di un viaggio che, attraverso sentieri scoscesi, lo porta continuamente dal fondo dei burroni alla cima delle montagne, e dalla cima delle montagne lo riconduce al fondo dei burroni. Le propaggini inferiori che si spingono a nord d’Aleppo non presentano invece che nude rocce, prive di terra e di vegetazione. A sud di Antiochia e sul mare, i colli si prestano alla coltivazione dell’olivo, del tabacco e della vite, ma dalla parte del deserto la cima e i fianchi di questa catena non sono che una serie quasi continua di rocce bianche. Verso il Libano le montagne diventano più alte e tuttavia, in molte zone, sono sufficientemente coperte di terra per poter essere coltivate grazie a un industrioso lavoro. Là, su di un terreno pietroso, si trovano i pochi splendidi resti di quei cedri tanto famosi, ma più spesso si vedono abeti, querce, rovi, gelsi, fichi e viti. Quando si lascia il paese dei drusi le montagne diminuiscono di altezza e di asperità e diventano più adatte alla coltivazione […] Il Libano offre in pieno lo spettacolo delle grandi montagne. Vi si contemplano a ogni passo quei paesaggi in cui la natura dispiega ora una serena gradevolezza, ora della grandiosità, ora della bizzarria, ma sempre della varietà. Si giunge dal mare, si scende a riva, e subito l’alto e impervio baluardo che sembra racchiudere la terra, e le rupi gigantesche che si slanciano nelle nuvole ispirano un sentimento di timore e di rispetto. Se l’osservatore curioso si porta in seguito su quelle cime che limitavano prima la sua vista, l’immensità dello spazio che scopre diventa un altro oggetto della sua ammirazione; ma per godere interamente della maestà di quello spettacolo bisogna salire proprio sulla cima del Libano o del Sannino. Allora egli vede estendersi da ogni parte un orizzonte senza limiti; allora, quando il cielo è sereno, lo sguardo si perde sul deserto che confina con il golfo persico e sul mare che bagna l’Europa; l’anima crede di abbracciare il mondo» (Viaggio in Egitto e in Siria / 1782-1785, di Costantin-François Volney, a cura di Sergio Moravia, Longanesi, Milano, 1974, pp. 188-189 e 190).

Volney favorisce la comprensione delle sue descrizioni nella Prefazione, in cui rivela gli obiettivi che si prefigge: «Ho cercato di mantenere, nella mia relazione, lo stesso spirito che mi ha guidato nell’esame dei fatti: cioè l’amore imparziale della verità. Mi sono imposto di non concedere niente all’immaginazione, per quanto non ignori i vantaggi che certi quadri fantastici procurano presso la maggior parte dei lettori: ma ho pensato che le relazioni di viaggio appartengono, come genere, alla storia e non ai romanzi».

In relazione alla mia indagine, si rivela ancora più utile la Léçon d’histoire, in cui Volney affronta il tema del metodo analitico o filosofico applicato alla storia di un popolo e di un Paese determinato, e dichiara che è necessario descrivere son climat.

Per “clima” egli intende tutti i fenomeni che avvengono tra cielo e terra, nelle diverse stagioni dell’anno, a quella determinata latitudine, e passando alla “costituzione fisica del suolo”, ritiene che si debba far conoscere l’aspetto e la configurazione del terreno, le superfici pianeggianti o montuose, alberate o spoglie, secche o acquose, sia paludose sia lacustri; determinare l’elevazione sul livello del mare; poi esaminare la natura delle diverse fasce e strati di terreno, la loro qualità argillosa o calcarea, sabbiosa, rocciosa o vegetale; i loro banchi di pietre scistose, i loro graniti, i loro marmi, le loro miniere, le loro saline, i loro vulcani, le loro acque, le loro produzioni vegetali di ogni specie, alberi, piante, grani, frutti.

Anche l’autore del Fermo – mi pare innegabile – si attiene a queste direttive. Già nell’incipit: “Quel ramo del lago di Como donde esce l’Adda”, fornisce un dato che da solo orienta il lettore, fugando qualsiasi incertezza. Poi registra le sensazioni suggerite dagli organi della vista, dell’udito e del tatto. L’occhio guarda intorno: verso settentrione, verso mezzogiorno, sul capo, sotto, in faccia, ed è soprattutto il punto di vista dell’ “occhio che guarda” ad accomunare questa relazione geografica alle descrizioni del Viaggio in Egitto e in Siria.

Lo dice autorevolmente Sergio Moravia, il più insigne studioso italiano degli Idéologues: «poche opere illustrano in modo più chiaro e fedele del Viaggio questa metodologia dello sguardo, caratteristica della prassi conoscitiva, che il sensismo francese derivò dall’empirismo lockiano».

La sintetica, solenne dichiarazione mi ha indotta a documentarmi in maniera adeguata.

Di notevole aiuto mi è stata l’antologia di testi di sette Ideologi, curata da Laurant Clausade: L’déologie ou la révolution de l’analyse.

Idéologie, inizialmente era un neologismo, creato nel 1796 da Destutt de Tracy per designare la scienza che, secondo lui, doveva costituire l’oggetto principale della classe di “analisi delle sensazioni e delle idee” dell’Institut. Idéologistes era il termine destinato a individuare le persone che – a detta di Tracy – feront de l’Idéologie (faranno dell’Ideologia), ma fu in seguito soppiantato dal termine Idéologues, utilizzato da Bonaparte negativamente, per attaccare gli Ideologisti che, dopo averlo aiutato a conquistare il potere il 18 Brumaio, si opponevano all’evoluzione politica del regime.

Chi faceva dell’Ideologia si atteneva a un nuovo paradigma metodologico, ovvero l’analyse des sensations, incompatibile con una organizzazione sistematica della filosofia. L’uomo possiede infatti una sola strategia di conoscenza: puntare a una modesta (ma “positiva”) raccolta dei fenomeni sensorialmente percepiti, e opportunamente ricollegati tra loro.

La tecnica sensista del “décomposer” e del “recomposer” gli oggetti del mondo reale riflette appunto le due fasi del solo itinerario conoscitivo valido, ma il suo valore può essere compreso appieno solo se lo si colloca nel vasto contesto della situazione storica.

I membri della “Société d’Auteuil”, infatti, erano impegnati a riorganizzare l’insegnamento, dopo il crollo delle antiche strutture e l’analyse era strettamente orientata allo scopo: il progetto di rigenerazione dell’umanità, attraverso la propagazione del sapere, frutto di un’ indagine della realtà priva di garanzie trascendenti, che annullava la separazione fra le diverse discipline.

Ecco dunque il mio compito farsi d’ora in poi ancor più appassionante: dimostrare che aveva voluto inserirsi in quel progetto anche l’autore del Fermo, divulgando le proprie riflessioni su ogni settore della conoscenza, esplorato col metodo dell’ “analyse”.

Se fosse stato ascoltato il suggerimento del prof. Vigorelli di leggere alternativamente, nel biennio di tutti gli Istituti Superiori, i Promessi Sposi e Fermo e Lucia, ben presto sarebbe stata restituita dignità al Fermo, mentre invece nel 1988 esso era ancora autorevolmente definito «davvero non più che un abbozzo provvisorio, ibrido e incoerente, del futuro romanzo» (p. XIII).

Oggi l’atteggiamento dei critici di professione è cambiato: per esempio, già negli Annali Manzoniani del 1999, Folco Portinari ammetteva «l’autonomia, rispetto ai Promessi Sposi, del Fermo e Lucia che davvero è romanzo a sé, dall’altro diverso per impianto e per lingua, per cui ormai è lecito parlare di due romanzi manzoniani, ben distinti» (Il romanzo di un romanzo Per una recente pubblicazione su Carlo Imbonati, p. 416). Purtroppo, però, l’aggettivo “manzoniani” rivela che non ci si vogliono porre domande neppure a proposito di un fatto incredibile, ossia che «l’apprendista romanziere» (I Promessi Sposi a cura di Ezio Raimondi e Luciano Bottoni, p. XIII), fosse in grado di comporre un’opera storica e filosofica sterminata, ricorrendo a un metodo “rivoluzionario” nel vero senso della parola, essendo insito nel “progetto” di accomplir dans l’ordre de la pensée ce que la Révolution avait fait dans l’ordre politique.