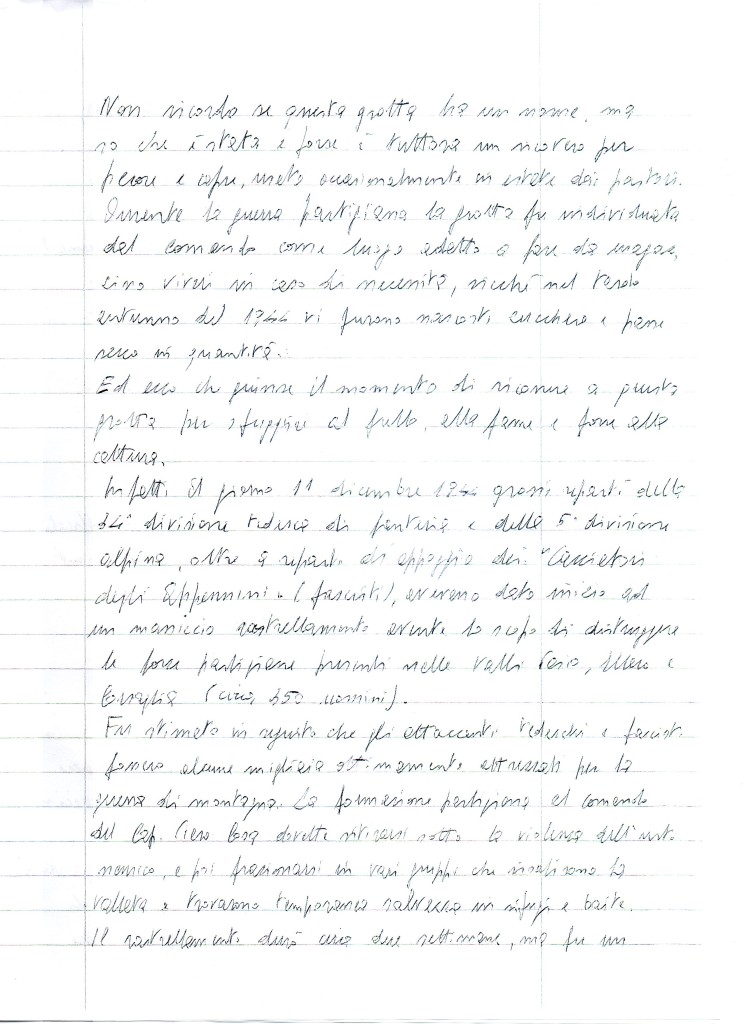

Da sinistra: Umberto Oggerino, Matteo Magnino, Piero Chionetti, Mario Toscano, Giuseppe Mondino e Piero Garelli

(SILVIA PIO, a cura)

Dal Pian della Tura, un pianoro erboso a circa 1750 metri d’altitudine e riconoscibile per le affilate formazioni rocciose, si vede un panorama a giro d’orizzonte: dalle vicine vette della valle Maudagna alla pianura piemontese dominata dalle Api Occidentali. Si riconoscono i paesini della valle e l’abitato di Mondovì (Cai Mondovì, Le Valli Monregalesi dal Maudagna al Mongia, ed. L’Arciere).

Per la sua conformazione era un luogo adatto, durante la Resistenza, agli aviolanci degli Angloamericani: armi e viveri destinati ai combattenti e alla popolazione. Il materiale aviolanciato veniva nascosto nella caverna della Tura, «un grosso buco a circa 800 metri dal [rifugio] Mettolo andando versa cima Durand sul versante della Valle Ellero, ai piedi di uno sperone roccioso. Ci si entra per una fessura lunga un due metri e alta una sessantina di centimetri, è come entrare nella bocca dentata di una enorme balena. La prima parte è bassa, in salita, si deve chinare la gobba, perché sulle pareti ci sono spuntoni che sembrano coltelli taglienti e aguzzi di pietra. Poi si apre ed è come un cilindro con un diametro di una quindicina di metri, alta circa tre, la base scoscesa, il vertice centrale della calotta può misurare circa cinque metri. Era poco conosciuta la grotta, i partigiani l’avevano trovata quasi per caso, gliela avevano indicata i pastori» (Albino Morandini, Il prete dei ribelli, CEM Cooperativa Editrice Monregalese, da cui sono tratte anche le citazioni che seguono).

Nel dicembre del ’44 la grotta diventò l’ambientazione di una storia di solidarietà e dolore, una delle tante che la gente qui racconta ancora a proposito della Guerra e della Resistenza.

«Gli uomini della Tura … erano circa duecentocinquanta ragazzi, compresi alcuni prigionieri fascisti, quattro per essere giusti». Lunedì 11 dicembre ’44 era «scattata la grande macchina germanica» con rastrellamenti nei paesi ai piedi delle montagne e il gruppo, partigiani indipendenti, decise che sarebbe stato meglio dividersi.

Il partigiano Beppe Milano, tenente reduce dalla campagna di Russia, il giorno dopo iniziò a non sentirsi bene e quando peggiorò un gruppo di diciannove amici decise di rimanere con lui e di rifugiarsi nella caverna. L’«idea matta» era venuta in mente a don Beppe Bruno, «cappellano del santuarietto di Santa Lucia con la funzione di collegamento per tutti gli eventuali rapporti con i partigiani» e per l’assistenza religiosa, ma che in realtà aveva abbracciato la lotta dei ribelli.

Don Beppe propose di «restare uniti in nome della solidarietà verso il sofferente, proprio quando tutto andava nella direzione del “ciascuno per sé” per passare tra le maglie del rastrellamento. La questione riguarda la lealtà ad una particolare idea di Resistenza di don Beppe e del suo gruppo di Azione cattolica, che verrebbe smentita se i diciannove, in nome di un futuro di libertà, tradissero la solidarietà con un compagno sofferente… La grotta occupa interamente, a questo punto, la scena. L’arca dei valori da salvaguardare dal gelo della violenza, arca dei corpi stessi di chi quei valori intende preservare… La vita nella grotta procede in una alternanza di celebrazioni della messa e minime cene di condivisione, mentre le condizioni di salute del tenente peggiorano.» (Cesare Morandini, introduzione de Il prete dei ribelli; Cesare è figlio dell’autore).

Durante il giorno i ragazzi restavano nascosti nella caverna in totale silenzio: uno che aveva la bronchite venne quasi soffocato dalle coperte che i compagni gli misero addosso per attutire il rumore della tosse.

«Avevano ammucchiato sull’ingresso delle pietre per pararsi da eventuali incursioni con i lanciafiamme, avevano piazzato anche un mitragliatore». Un mattino si sentì vicinissimo l’abbaiare di cani e alcune voci di persone che sembravano parlare tedesco. «Nessuno fiatava nella caverna. Di fuori le voci si smorzavano gradatamente… Si aspettava fin dal mattino che venisse scuro: solo la sera ci si poteva muovere. Una squadra usciva in perlustrazione per i rifornimenti di legna e di neve. Poi nella caverna di riaccendeva il fuoco al centro… Si faceva sciogliere la neve per fare una specie di minestrone… Il mangiare veniva distribuito in due scatole di latta e nel mestolo… c’erano solo due cucchiai per diciannove uomini… Poi facevano una fumata su tutto».

Beppe Milano stava sempre peggio, mancavano viveri e medicine. «Si doveva tentare di scendere al piano». Don Beppe Bruno e un altro uomo andarono a valle il 18 per cercare aiuti. Don Beppe ritornerà alla grotta il 21 con medicinali e cibo; viste le gravi condizioni del malato si discussero i particolari della discesa. Il 23 «Beppe fu sistemato su una slitta da fieno, avvolto in una coperta grigia. Aveva le labbra enfiate e bianche, la faccia scavata… Si fermarono a prendere fiato a Baracco… Avevano la paura negli occhi». Il giorno dopo arrivarono a Roccaforte e si rivolsero all’ostetrica, la quale si rese conto delle condizioni disperate di Beppe, che fu portato con un biroccino al ricovero di Villanova, poi all’ospedale di Mondovì con un’ambulanza. Qui venne ricoverato sotto falso nome e operato di peritonite. «Dopo alcuni giorni di atroce agonia ci moriva, affrancato da ogni preoccupazione terrena. Era il 30 dicembre».

Tra i ragazzi della grotta c’era Umberto Oggerino, allora diciottenne, che qualche anno dopo ha lasciato questa testimonianza manoscritta.

«Non ricordo se questa grotta ha un nome, ma so che è stata e forse è tutt’ora un ricovero per pecore e capre, usato occasionalmente in estate dai pastori. Durante la guerra partigiana la grotta fu individuata dal Comando come luogo adatto a fare da magazzino viveri in caso di necessità, sicché nel tardo autunno del 1944 vi furono nascosti zucchero e pane secco in quantità. Ed ecco che giunse il momento di ricorrere a questa grotta per sfuggire al freddo, alla fame e forse alla cattura. Infatti il giorno 11 dicembre 1944 grossi reparti della 34a Divisione tedesca di Fanteria e della 5a Divisione alpina oltre 9 reparti di appoggio dei “Cacciatori degli Appennini” (fascisti) avevano dato inizio ad un massiccio rastrellamento avente lo scopo di distruggere le forze partigiane presenti nelle valli Pesio, Ellero e Corsaglia (circa 350 uomini).

Fu stimato in seguito che gli attaccanti tedeschi e fascisti fossero alcune migliaia ottimamente attrezzati per la guerra di montagna. La formazione partigiana al comando del Cap. Piero Cosa dovette ritirarsi sotto la violenza dell’urto nemico e poi frazionarsi in vari gruppi che risalirono la vallata e trovarono temporanea salvezza in rifugi e baite. Il rastrellamento durò circa due settimane, ma fu un insuccesso per il nemico, pur causando morti e distruzioni, anche fra la popolazione civile del fondovalle.

In questa grotta un gruppo di partigiani trovò rifugio la sera del 14 dicembre e ne uscì il 23: erano venti ragazzi (molti diciottenni, il più anziano un venticinquenne), bene armati ed equipaggiati ed anche sufficientemente motivati. Era con loro il comandante del gruppo, il tenente Beppe Milano, gravemente ammalato: fu assistito con ogni premura nonostante le difficoltà del momento, ma morì a Mondovì pochi giorni dopo. La grotta non è molto spaziosa ma i venti partigiani poterono sistemarsi alla meno peggio. C’erano pane e zucchero sufficienti per alcuni giorni, l’imbocco era difficile da trovarsi e le condizioni di sicurezza erano relativamente buone. Di giorno di stava sdraiati e in assoluto silenzio per non farsi trovare dai nemici, che al calar della sera si ritiravano nei paesi di media valle (Rastello, Baracco). Di notte si accendeva il fioco lume all’interno e si usciva sullo spiazzo antistante per sgranchirsi, raccogliere neve e sbrigare faccende varie. Durante il giorno si sentivano abbastanza vicini i latrati furiosi dei cani da ricerca e qualche raffica.

All’imbocco era piazzato in permanenza un fucile mitragliatore con tiratore, per ogni evenienza. Non vi furono episodi di panico né di indisciplina. La paura più forte era che i nemici scoprissero l’imbocco e lanciassero da fuori una o più granate.

Una volta due squadre di quattro volontari ciascuna uscirono di giorno in cerca di altro cibo (che fu trovato), perché lo zucchero e il pan secco erano finiti. La vigilia di Natale venne deciso di tentare il forzamento del blocco di fondovalle dei Gosi, e l’impresa riuscì senza perdite.

L’aspetto più rimarchevole della vicenda è che nessuno guidò il nemico alla scoperta del nascondiglio dei partigiani».

Foto della famiglia Oggerino e di Margutte